令和3年度

2022年2月の記事一覧

1-1 書写:水書ペンを使って

午前中外回りをしてきたので,今日は,5校時に校舎を回りました。1年1組は書写で漢字の書き方の勉強をしていました。

昨年度から1,2年生で水書ペンを使った運筆指導が始まりました。「とめ」「はね」「はらい」などの書き方の感覚を,より実感させるために取り入れられました。

子どもたちは力の入れ方などで文字の太さが変わる不思議さや,しばらくすると文字が消える楽しさからか,真剣に取り組んでいました。

その後は,鉛筆に持ち替えて,角の長さや向きに気を付けながら,「三」「生」などの漢字を練習しました。筆遣いと鉛筆での書き方の基本は同じです。水書ペンを使って基礎をしっかり身に付けてくださいね。頑張って!

さて,午前中の外回りの一つは,4年生の総合的な学習の時間で扱っているワカメ養殖についての教材作りのためでした。子どもたちが体験出来ない作業工程をVR(バーチャルリアリティー)で見ることが出来るようにしたいと考えました。

そのため気仙沼市のICT支援員の方と一緒に,尾崎漁港に取材に行ってきました。マルセンワカメグループの尾形一仁さんたちのご厚意で動画を撮影させていただきました。来週15日には,4年生が種を挟んだワカメを刈り取りさせていただく予定です。楽しみです。

昨年度から1,2年生で水書ペンを使った運筆指導が始まりました。「とめ」「はね」「はらい」などの書き方の感覚を,より実感させるために取り入れられました。

子どもたちは力の入れ方などで文字の太さが変わる不思議さや,しばらくすると文字が消える楽しさからか,真剣に取り組んでいました。

その後は,鉛筆に持ち替えて,角の長さや向きに気を付けながら,「三」「生」などの漢字を練習しました。筆遣いと鉛筆での書き方の基本は同じです。水書ペンを使って基礎をしっかり身に付けてくださいね。頑張って!

さて,午前中の外回りの一つは,4年生の総合的な学習の時間で扱っているワカメ養殖についての教材作りのためでした。子どもたちが体験出来ない作業工程をVR(バーチャルリアリティー)で見ることが出来るようにしたいと考えました。

そのため気仙沼市のICT支援員の方と一緒に,尾崎漁港に取材に行ってきました。マルセンワカメグループの尾形一仁さんたちのご厚意で動画を撮影させていただきました。来週15日には,4年生が種を挟んだワカメを刈り取りさせていただく予定です。楽しみです。

0

2-1,6-1 2校時の算数

2校時,校舎を回っていると算数の学習をしていた学級が2つありました。

6年生は「算数のしあげをしよう」という25時間扱いの復習単元に取り組んでいました。1年生の学習内容から振り返ってきましたが,今日は5年生の速さについての学習でした。

一つ一つの問題を全員で確認しながら学習を進めています。算数の得意な子が多くないと聞いていますが,6年生の子どもたちの算数の授業に取り組む態度はいつも真剣で感心させられます。あと1ヶ月ほどになりましたが,小学校の学習のまとめをしっかりして卒業してくださいね。

6年生の教室で変わった機械を見つけました。二酸化炭素センサーです。換気がしっかりされているか確認することが出来ます。1500ppmを超えるとアラームが鳴り換気を促す仕組みです。換気の効果を見える化するため各教室で使ってもらっていました。教室より音楽室の方が効率的に換気できるとG先生が話していました。

2年1組を覗いたときには,本時の線分図を使って何算になるかを考えるという本時の学習内容は終わったところでした。「eアドバンスで,問題やりますよ。」というN先生の声掛けで,ロッカーに行く子が半数ほどいました。なるほど,毎日タブレットを持ち帰っているからですね,ロッカーに取りに戻ったのは。これも新型コロナ対策の一つです。タブレットは少々重いですが,普段使わない教科書をロッカーなどに置いたままにしてよいことにしていますので,頑張ってください。

6年生は「算数のしあげをしよう」という25時間扱いの復習単元に取り組んでいました。1年生の学習内容から振り返ってきましたが,今日は5年生の速さについての学習でした。

一つ一つの問題を全員で確認しながら学習を進めています。算数の得意な子が多くないと聞いていますが,6年生の子どもたちの算数の授業に取り組む態度はいつも真剣で感心させられます。あと1ヶ月ほどになりましたが,小学校の学習のまとめをしっかりして卒業してくださいね。

6年生の教室で変わった機械を見つけました。二酸化炭素センサーです。換気がしっかりされているか確認することが出来ます。1500ppmを超えるとアラームが鳴り換気を促す仕組みです。換気の効果を見える化するため各教室で使ってもらっていました。教室より音楽室の方が効率的に換気できるとG先生が話していました。

2年1組を覗いたときには,本時の線分図を使って何算になるかを考えるという本時の学習内容は終わったところでした。「eアドバンスで,問題やりますよ。」というN先生の声掛けで,ロッカーに行く子が半数ほどいました。なるほど,毎日タブレットを持ち帰っているからですね,ロッカーに取りに戻ったのは。これも新型コロナ対策の一つです。タブレットは少々重いですが,普段使わない教科書をロッカーなどに置いたままにしてよいことにしていますので,頑張ってください。

0

業前活動「防災の日」

あの震災からあと一月で11年が経とうとしています。既に小学校には震災を知らない子どもたちが入学するようになり,時間の経過とともに記憶と教訓の風化が現場の大きな問題になってきています。

本校では毎月1回,年に11回業前活動として「防災の日」を設定して,防災教育に取り組んでいます。今日はその様子をご紹介します。

4年生では,副読本と映像を使って東日本大震災のことを振り返っていました。「防災の日」の学習で主に使っている副読本は,震災直後に宮城県教育委員会が作成した「未来へのきずな」です。各教室に備え付けられています。

6年生教室でも,担任のG先生が「未来へのきずな」を使って避難所についての話をしていました。

5年2組では社会の学習内容と関連付けて,噴火や水害などの自然災害の映像を提示しながら進めていました。NHK for School等の映像資料は普段使いされているようです。

3年生は少し毛色が違っていて,eライブラリ(タブレットのドリル教材)の立ち上げの練習をしていました。しかし,これも,新型コロナで臨時休業になっても学習を止めないための災害対策なんだなぁと思いました。

本校では毎月1回,年に11回業前活動として「防災の日」を設定して,防災教育に取り組んでいます。今日はその様子をご紹介します。

4年生では,副読本と映像を使って東日本大震災のことを振り返っていました。「防災の日」の学習で主に使っている副読本は,震災直後に宮城県教育委員会が作成した「未来へのきずな」です。各教室に備え付けられています。

6年生教室でも,担任のG先生が「未来へのきずな」を使って避難所についての話をしていました。

5年2組では社会の学習内容と関連付けて,噴火や水害などの自然災害の映像を提示しながら進めていました。NHK for School等の映像資料は普段使いされているようです。

3年生は少し毛色が違っていて,eライブラリ(タブレットのドリル教材)の立ち上げの練習をしていました。しかし,これも,新型コロナで臨時休業になっても学習を止めないための災害対策なんだなぁと思いました。

0

■6年生の書きぞめ作品(毛筆)をアップしました

本日2月4日からの校内書きぞめ展ですが,6年生の学習参観日が延期になったため,6年生の保護者の皆さんは,子どもたちの書きぞめをご覧になる機会も無くしてしまったのではないかと心配しています。

毛筆の作品だけでも見ていただこうと写真を撮りました。

このホームページ内の「子どもたちの作品」のコーナーにアップしました。左のリンクからお入りください。

本物を見るのとは違いますが雰囲気だけでも味わってください。

毛筆の作品だけでも見ていただこうと写真を撮りました。

このホームページ内の「子どもたちの作品」のコーナーにアップしました。左のリンクからお入りください。

本物を見るのとは違いますが雰囲気だけでも味わってください。

0

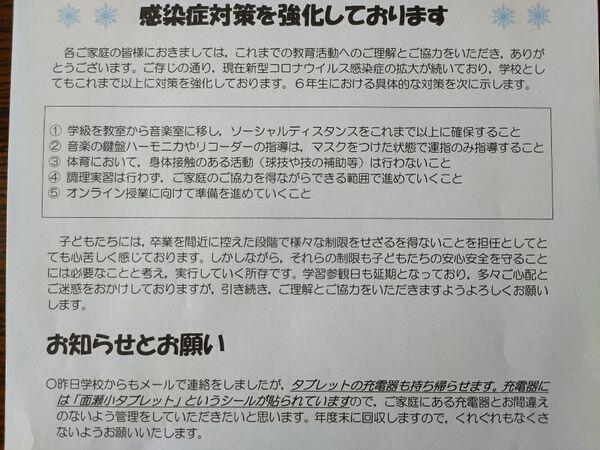

感染対策強化(3,6年の教室を特別教室に移しました。)

第6波により県から感染拡大防止のための緊急特別要請が出されました。それにより本市の学校では先月より高いレベルでの対策を講じているところです。今日はそのことについて紹介します。

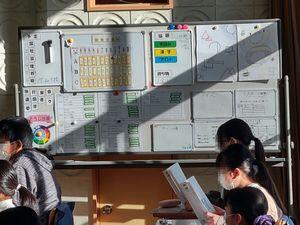

まず,机の間隔を取るために人数の多い3年生と6年生を教室よりも広い特別教室に移しました。

3年生は多目的教室です。ご覧のように教室より机の間を広く取ることができ,教室では難しかった机間指導ができるようになりました。家庭科室の調理台を荷物置き場にしたり,教室の掲示物なども移動したりと,子どもたちとO先生が,前向きに居心地良い空間にする工夫をしてくれていることに感謝しています。

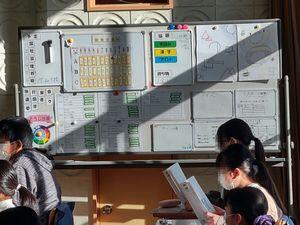

6年生は前回同様に音楽室に移動しました。教室より広々としています。6年生はいつもしっかり先生の話を聞いているので,どこでもしっかり勉強が出来そうです。1校時は国語の要約の学習をしていました。

その他にも学習の進め方やオンライン授業の準備など,いろいろな対策を講じています。6年生の学年便りに要点がまとめられていましたので紹介します。ご確認ください。

学校では今後も可能な限り感染拡大防止に努めて参ります。お家の皆様にもご面倒をお掛けしていますが,毎日の健康観察カードの記入,不織布マスクの着用の声掛け,児童やご家族のPCR検査時の学校への連絡などのご協力を引き続きお願いします。

まず,机の間隔を取るために人数の多い3年生と6年生を教室よりも広い特別教室に移しました。

3年生は多目的教室です。ご覧のように教室より机の間を広く取ることができ,教室では難しかった机間指導ができるようになりました。家庭科室の調理台を荷物置き場にしたり,教室の掲示物なども移動したりと,子どもたちとO先生が,前向きに居心地良い空間にする工夫をしてくれていることに感謝しています。

6年生は前回同様に音楽室に移動しました。教室より広々としています。6年生はいつもしっかり先生の話を聞いているので,どこでもしっかり勉強が出来そうです。1校時は国語の要約の学習をしていました。

その他にも学習の進め方やオンライン授業の準備など,いろいろな対策を講じています。6年生の学年便りに要点がまとめられていましたので紹介します。ご確認ください。

学校では今後も可能な限り感染拡大防止に努めて参ります。お家の皆様にもご面倒をお掛けしていますが,毎日の健康観察カードの記入,不織布マスクの着用の声掛け,児童やご家族のPCR検査時の学校への連絡などのご協力を引き続きお願いします。

0

5-2 理科 電磁石のはたらきのまとめ

5校時,5年2組では理科を専科のS先生と勉強していました。電磁石の学習のまとめとして,手作りのモーターを作っていました。

こういうのは得手不得手がはっきり出るもので,「えーっ,銅線のどこまで,紙やすりでこするの?」など,実験キットの説明を見ながら,多くの子が悪戦苦闘していました。

中でも大変そうなのが,モーターのモデルを確認するため作るコイルです。黄色い円形の枠を使って手で巻くのに苦労していました。

一番早く完成したのはR君でした。「R君,ちょっと来て!」と引っ張りだこでした。みんなのモーターがちゃんと回るといいです。頼むよR君。

こういうのは得手不得手がはっきり出るもので,「えーっ,銅線のどこまで,紙やすりでこするの?」など,実験キットの説明を見ながら,多くの子が悪戦苦闘していました。

中でも大変そうなのが,モーターのモデルを確認するため作るコイルです。黄色い円形の枠を使って手で巻くのに苦労していました。

一番早く完成したのはR君でした。「R君,ちょっと来て!」と引っ張りだこでした。みんなのモーターがちゃんと回るといいです。頼むよR君。

0

講話朝会「落合直文について」

今日は講話朝会でした。PowerPointの画像を見せながら話がしたかったので,Zoomを使って校長室と各教室のテレビをつなぎました。(放送室からのビデオ放送経由ですけど)

話の内容は,地元の偉人,落合直文についてです。5年生の国語の教科書にも直文の短歌「霜やけの 小さき手して 蜜柑むくわが子しのばゆ 風の寒きに」が載っていますし,すぐ近くの松崎片浜出身ですし,ゆかりのある方が本校にいらっしゃることもあるので,子どもたちに落合直文を是非知ってもらいたいと考えていました。

話の中身に興味がある方は以下のファイルからご覧ください。校長講話(落合直文).pdf (著作権の関係で肖像等にはモザイク処理をしています。)

オミクロン株による当地方での新型コロナ感染症の感染拡大で,予定していた行事の見直しを余儀なくされています。2月4日の6年生の学習参観は延期しました。その日から始まる校内書きぞめ展も出鼻をくじかれた感じです。準備は進めていましたので,作品は予定通り掲示しますので,密にならないように気を付けてご覧ください。

子どもたちの話題ではなくてゴメンナサイ。

話の内容は,地元の偉人,落合直文についてです。5年生の国語の教科書にも直文の短歌「霜やけの 小さき手して 蜜柑むくわが子しのばゆ 風の寒きに」が載っていますし,すぐ近くの松崎片浜出身ですし,ゆかりのある方が本校にいらっしゃることもあるので,子どもたちに落合直文を是非知ってもらいたいと考えていました。

話の中身に興味がある方は以下のファイルからご覧ください。校長講話(落合直文).pdf (著作権の関係で肖像等にはモザイク処理をしています。)

オミクロン株による当地方での新型コロナ感染症の感染拡大で,予定していた行事の見直しを余儀なくされています。2月4日の6年生の学習参観は延期しました。その日から始まる校内書きぞめ展も出鼻をくじかれた感じです。準備は進めていましたので,作品は予定通り掲示しますので,密にならないように気を付けてご覧ください。

子どもたちの話題ではなくてゴメンナサイ。

0

2

6

2

4

2

4

9

ブログ

面瀬小ニュース

記事がありません。

連絡先

宮城県気仙沼市松崎下赤田58番地

TEL 0226-22-7800

FAX 0226-24-7215

omose-sho◎kesennuma.ed.jp

(迷惑メール防止のため@マークを◎にしています)

学校周辺の地図

QRコード