令和3年度

面瀬小ニュースR4

3年 オンライン授業練習

今日は午前中出張で留守にしていましたので,5校時の3年生の様子をお伝えします。

3年生は,26日6校時の全学級一斉でのZoomによる授業に備えて,オンライン授業の練習を行いました。私もお手伝いに行きました。

多目的室,児童会室,図工室,図書室,(音楽室が使用中だったので特別に校長室も)に子どもたちが分かれて,教室のO先生とZoomをつなぎました。

先ずは,出席確認。O先生に名前を呼ばれた子がミュートを解除して答えます。実際にZoomでオンライン授業をする場合は,安否確認,健康観察なども重要になりますので,それを想定した取組です。

課題は使い慣れているロイロノートを使って子どもたちに送り,子どもたちはやり終えた課題を提出箱に提出する形で進める予定です。本時の課題は「自分のいる部屋の写真を送る」でした。校長室にいた子どもたちは歴代校長の写真を提出していました。

26日は,12クラスの担任が同じ時間帯にそれぞれの学級の子どもたちとオンライン授業を行います。オミクロン株による臨時休業や学級閉鎖も想定しています。ご家庭の接続状況の確認の意味もありますので,ご家庭での接続をお願いします。不都合等ありましたらご相談ください。

3年生は,26日6校時の全学級一斉でのZoomによる授業に備えて,オンライン授業の練習を行いました。私もお手伝いに行きました。

多目的室,児童会室,図工室,図書室,(音楽室が使用中だったので特別に校長室も)に子どもたちが分かれて,教室のO先生とZoomをつなぎました。

先ずは,出席確認。O先生に名前を呼ばれた子がミュートを解除して答えます。実際にZoomでオンライン授業をする場合は,安否確認,健康観察なども重要になりますので,それを想定した取組です。

課題は使い慣れているロイロノートを使って子どもたちに送り,子どもたちはやり終えた課題を提出箱に提出する形で進める予定です。本時の課題は「自分のいる部屋の写真を送る」でした。校長室にいた子どもたちは歴代校長の写真を提出していました。

26日は,12クラスの担任が同じ時間帯にそれぞれの学級の子どもたちとオンライン授業を行います。オミクロン株による臨時休業や学級閉鎖も想定しています。ご家庭の接続状況の確認の意味もありますので,ご家庭での接続をお願いします。不都合等ありましたらご相談ください。

0

4年 算数「複合図形の面積」初任研 研究授業

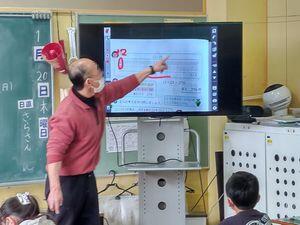

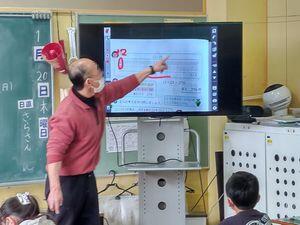

2校時,4年生の算数の授業を参観しました。C先生の初任研の研究授業だったので,たくさんの先生方が参観したので,子どもたちもC先生も少し緊張していたかもしれません。

課題は,左の写真のような長方形を組み合わせた複合図形の面積の求め方を考えることです。縦に2つに分けたり,横に分けたり,凹んだところに補ったのを引いたり,多様な考え方で求めることができるので,子どもたちは1つ考えたら,また別の考えでと,いくつも考えていました。

いろいろと考えた後,ペアで,そして全体で考えを共有しました。その中で子どもたちは,長方形を組み合わせた複合図形の面積も分けたり,補ったりして長方形や正方形にすれば,これまで通り,公式を使って求めることができることに気付きました。

しっかり教材研究をして,細かい点まで準備ができていた百点満点の授業でした。さらに高見を目指すなら,多様な考え方を楽しませることを経験させることに重きを置くのもよいと思います。また,考え方にも系統性があります。今日は子どもから出なかった倍積変形の考え(同じ形を二つ組み合わせて2倍にした面積を2で割る)に気付かせておくと,5年生の三角形や台形の面積の求め方につながります。そんな風に自分ならどう授業するかわくわくしながら考える良い時間になりました。C先生頑張りましたね。

課題は,左の写真のような長方形を組み合わせた複合図形の面積の求め方を考えることです。縦に2つに分けたり,横に分けたり,凹んだところに補ったのを引いたり,多様な考え方で求めることができるので,子どもたちは1つ考えたら,また別の考えでと,いくつも考えていました。

いろいろと考えた後,ペアで,そして全体で考えを共有しました。その中で子どもたちは,長方形を組み合わせた複合図形の面積も分けたり,補ったりして長方形や正方形にすれば,これまで通り,公式を使って求めることができることに気付きました。

しっかり教材研究をして,細かい点まで準備ができていた百点満点の授業でした。さらに高見を目指すなら,多様な考え方を楽しませることを経験させることに重きを置くのもよいと思います。また,考え方にも系統性があります。今日は子どもから出なかった倍積変形の考え(同じ形を二つ組み合わせて2倍にした面積を2で割る)に気付かせておくと,5年生の三角形や台形の面積の求め方につながります。そんな風に自分ならどう授業するかわくわくしながら考える良い時間になりました。C先生頑張りましたね。

0

3年 算数「16.かけ算の筆算を考えよう」

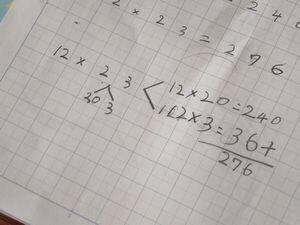

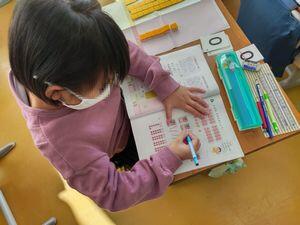

2校時,3年生は算数,今日の学習内容は2桁×2桁の筆算の導入です。以前も紹介しましたが,3年生の算数は児童を2つのグループに分けて担任のO先生と主幹教諭のY先生が少人数指導で進めています。

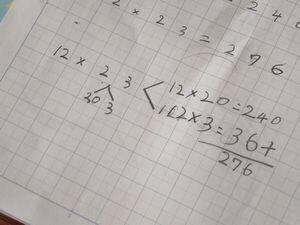

今日の学習のメインはまだ未習の12×23の計算の仕方です。子どもたちは12×20と12×3に分けて考えてそれを合わせれば求められるのではないかと考えました。そこから2段重ねのかけ算の筆算へつなげていきます。

Y先生と勉強している子どもたちの中では「さくらんぼ計算」と言ってましたが,子どもたちがひねり出したのは,乗数(かける数)を分ける分配法則の考え方です。この考えは2年生の乗法九九の学習の中でも扱っています。5×6=30は2×6=12と3×6=18を合わせたものになります。5の段の九九の答えは2の段と3の段の答えをたしざんすると求められることを子どもたちは学んでいるのです。実は考え方にも系統性があり,O先生もY先生もそれを大切に指導していました。

教科書でも,既習事項を駆使して未習の問題を考えて解くやり方が紹介されていました。「ぼくの考えははると君と同じだな」「あみさんのような考えもあるのか」など自分や友達の考えに引き付けながら確かめていました。「なるほど!」という大きめのつぶやきが聞こえるのも3年生の良いところです。

今日の学習のメインはまだ未習の12×23の計算の仕方です。子どもたちは12×20と12×3に分けて考えてそれを合わせれば求められるのではないかと考えました。そこから2段重ねのかけ算の筆算へつなげていきます。

Y先生と勉強している子どもたちの中では「さくらんぼ計算」と言ってましたが,子どもたちがひねり出したのは,乗数(かける数)を分ける分配法則の考え方です。この考えは2年生の乗法九九の学習の中でも扱っています。5×6=30は2×6=12と3×6=18を合わせたものになります。5の段の九九の答えは2の段と3の段の答えをたしざんすると求められることを子どもたちは学んでいるのです。実は考え方にも系統性があり,O先生もY先生もそれを大切に指導していました。

教科書でも,既習事項を駆使して未習の問題を考えて解くやり方が紹介されていました。「ぼくの考えははると君と同じだな」「あみさんのような考えもあるのか」など自分や友達の考えに引き付けながら確かめていました。「なるほど!」という大きめのつぶやきが聞こえるのも3年生の良いところです。

0

5年2組短歌大会

2校時,5年2組の短歌大会に招かれました。国語の短歌についての学習のまとめとして,それぞれが作った短歌を相互評価する会です。

R先生が黒板に作者名を伏せて貼り出した短歌を読んで,「これは良いなぁ」と思う作品を3つずつ選び,その作品に付箋を貼りました。付箋の数が多かった4つの作品で決勝ラウンド。最も良いと思う作品に今度は一人1枚付箋を貼りました。

最優秀賞に選ばれたのはC君の「四時間目 お腹減りつつ 疲れ果て その後食べるうまい給食」です。投票した子どもたちに選んだ理由を尋ねると,「4時間目,同じ思いをしていて,すごく共感出来ます。」ということでした。食べ盛りで成長期の5年生ですから,みんな同じ気持ちなのではないでしょうか。

この他に優秀賞3点「楽しいなクラスみんなでいる時間 5年2組は笑顔が自慢(Mさん)」「砂浜の海水浴で波光り 青空の様 夜空もおかし(R君)」「お正月お餅や雑煮おいしいし お年玉など貰えてうれし(B君)」,おもしろ短歌賞2点「寒い日はこたつの中にくるまって 宿題したりゲームをしたり(Y君)」「花見にだ花見に行こう咲くきれい ポテチを食べてジュースいっぱい(Y君)」,村上賞1点「桜舞うひらひら揺れて綺麗だな 一年生が笑顔でいいな(K君)」が入賞しました。清書して廊下に1,2組の作品が出揃ったら山田賞を1点選ぶ予定です。

R先生が黒板に作者名を伏せて貼り出した短歌を読んで,「これは良いなぁ」と思う作品を3つずつ選び,その作品に付箋を貼りました。付箋の数が多かった4つの作品で決勝ラウンド。最も良いと思う作品に今度は一人1枚付箋を貼りました。

最優秀賞に選ばれたのはC君の「四時間目 お腹減りつつ 疲れ果て その後食べるうまい給食」です。投票した子どもたちに選んだ理由を尋ねると,「4時間目,同じ思いをしていて,すごく共感出来ます。」ということでした。食べ盛りで成長期の5年生ですから,みんな同じ気持ちなのではないでしょうか。

この他に優秀賞3点「楽しいなクラスみんなでいる時間 5年2組は笑顔が自慢(Mさん)」「砂浜の海水浴で波光り 青空の様 夜空もおかし(R君)」「お正月お餅や雑煮おいしいし お年玉など貰えてうれし(B君)」,おもしろ短歌賞2点「寒い日はこたつの中にくるまって 宿題したりゲームをしたり(Y君)」「花見にだ花見に行こう咲くきれい ポテチを食べてジュースいっぱい(Y君)」,村上賞1点「桜舞うひらひら揺れて綺麗だな 一年生が笑顔でいいな(K君)」が入賞しました。清書して廊下に1,2組の作品が出揃ったら山田賞を1点選ぶ予定です。

0

5-1 外国語「Unit7 Welcome to Japan」

3校時,5年1組は外国語の授業でした。「日本の四季や文化について紹介することができる」ことが単元のねらいです。(廊下にはHappy Birthdayの歌が聞こえてきました。今日はALTのJ先生のお誕生日です。)

歌やチャンツ(一定のリズムに単語や英文を乗せて発音する活動)によるウォーミングアップの後は,言葉の学習です。今日はいろいろな形の良い表し方を学びました。円=circle,菱形=diamondo,長方形=rectagle・・・・・・。「飲み込みがいいので,これもね!」とS先生が追加したのが五角形=pentagonと六角形=hexagonでした。(昔のテレビ番組で「ヘキサゴン」ていうのありましたね。)

扱った言葉を一人一人確認した後は,Unit 7の続きです。教科書の正月の茶の間の様子の絵をヒントにどのことを説明しているのかを聞き取る学習です。

最初は音声だけでしたが,教師用のデジタル教材をタップすると画像も現れ,ネイティブの子が「お正月の遊びの凧揚げやコマ回しはクールだぜ」と話してました。(たぶん)

来年度は,5,6年生の外国語の学習に,児童用のデジタル教科書を試験的に導入する計画が文科省で進められています。タップするとネイティブの発音をすぐ聞くことができるようになるのかもしれません。

歌やチャンツ(一定のリズムに単語や英文を乗せて発音する活動)によるウォーミングアップの後は,言葉の学習です。今日はいろいろな形の良い表し方を学びました。円=circle,菱形=diamondo,長方形=rectagle・・・・・・。「飲み込みがいいので,これもね!」とS先生が追加したのが五角形=pentagonと六角形=hexagonでした。(昔のテレビ番組で「ヘキサゴン」ていうのありましたね。)

扱った言葉を一人一人確認した後は,Unit 7の続きです。教科書の正月の茶の間の様子の絵をヒントにどのことを説明しているのかを聞き取る学習です。

最初は音声だけでしたが,教師用のデジタル教材をタップすると画像も現れ,ネイティブの子が「お正月の遊びの凧揚げやコマ回しはクールだぜ」と話してました。(たぶん)

来年度は,5,6年生の外国語の学習に,児童用のデジタル教科書を試験的に導入する計画が文科省で進められています。タップするとネイティブの発音をすぐ聞くことができるようになるのかもしれません。

0

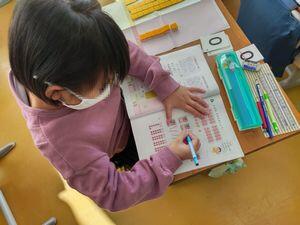

1-2 算数「10より大きい数をかぞえよう」

2校時,1年2組は算数の授業でした。今日のねらいは2桁の数え方の理解を確実にすることです。

前にも紹介しましたが導入期の算数は数概念を確かなものにするため,具体物(実物)や半具体物(絵や図),ブロック,数を行ったり来たりしながら理解を深めていきます。

例えば,教科書に描かれている色鉛筆の数を数えるために,子どもたちは色鉛筆の絵の内,十のまとまりがいくつあるかを丸で囲み数えます。次にばらの色鉛筆が何本あるかを数えます。十のまとまりの数を十ブロックで,ばらを一のブロックで表していきます。十の位の1と一の位の1では表す大きさが違うことを操作により定着させていきます。これを十進位取り記数法といいます。

今度は,ブロックで表した十ブロック7本,ばら6個を,十が7つで70,1が6つで6,合わせて76になる。と数で表します。最初は自信がなかった子もたまごの数,色鉛筆の数,イチゴの数を数えていく内に,しっかり手が挙がるようになりました。

この後1年生では,百ブロックも登場しますが,十進位取り記数法の学習の仕方は変わりません。「数って位が大きくなっても同じ仕組みで出来ているんだ」ということに,子どもたちは新しく大きな位の数を学習する度に何度も気付くことになります。

前にも紹介しましたが導入期の算数は数概念を確かなものにするため,具体物(実物)や半具体物(絵や図),ブロック,数を行ったり来たりしながら理解を深めていきます。

例えば,教科書に描かれている色鉛筆の数を数えるために,子どもたちは色鉛筆の絵の内,十のまとまりがいくつあるかを丸で囲み数えます。次にばらの色鉛筆が何本あるかを数えます。十のまとまりの数を十ブロックで,ばらを一のブロックで表していきます。十の位の1と一の位の1では表す大きさが違うことを操作により定着させていきます。これを十進位取り記数法といいます。

今度は,ブロックで表した十ブロック7本,ばら6個を,十が7つで70,1が6つで6,合わせて76になる。と数で表します。最初は自信がなかった子もたまごの数,色鉛筆の数,イチゴの数を数えていく内に,しっかり手が挙がるようになりました。

この後1年生では,百ブロックも登場しますが,十進位取り記数法の学習の仕方は変わりません。「数って位が大きくなっても同じ仕組みで出来ているんだ」ということに,子どもたちは新しく大きな位の数を学習する度に何度も気付くことになります。

0

4-1 初任研国語授業研究,家庭科授業参観

2校時,4年生の国語の授業を参観しました。「言葉で考えを伝える」という書くことについての単元です。本時は「自分の考えを伝える文の特徴を理解することができる。」がねらいで,「~と思う」「~と考える」などが自分の考えを表すときの表現であることに気付かせます。

授業では,教科書P79の会話文から「①自分の考えを表す言葉」「②考えの強さを表す言葉」「③自分の考えを表す文末表現」を洗い出して,それぞれの役割をまとめていきました。

一人一人考えた後,小グループで相談しながらまとめていました。①②はしっかりノートに書いていましたが,③は難しかったようです。私なら①②を考えさせた後,別に③と事実を表す文末表現を扱いたいと考えたことを授業後にC先生に伝えました。C先生もうまくいかなかったことを自覚していました。教師の問いに対して,子どもたちの反応が悪いときのほとんどは問いや働き掛け方に問題があります。そういう時は,それを打開するために頭をフル回転させて考えます。私はそういう場面を何度も経験してきました。初任のC先生も日々そのような経験をしていることろです。初任研はそういう学びの場なのです

3校時,C先生の姿は5年1組の教室にありました。先輩教師の授業参観をして学ぶためです。家庭科「生活を支えるお金と物」という学習です。C先生の隣で授業をご覧になっているのは,初任研拠点校指導員のK先生です。週1回金曜日にC先生の指導にいらっしゃいます。この後,5校時はK先生から,2校時の国語のこと,参観した家庭科のこと等について講義を受けます。たくさん学ぶことがあって大変ですが,C先生は頑張っていますので,これからも変わらぬ応援よろしくお願いします。

授業では,教科書P79の会話文から「①自分の考えを表す言葉」「②考えの強さを表す言葉」「③自分の考えを表す文末表現」を洗い出して,それぞれの役割をまとめていきました。

一人一人考えた後,小グループで相談しながらまとめていました。①②はしっかりノートに書いていましたが,③は難しかったようです。私なら①②を考えさせた後,別に③と事実を表す文末表現を扱いたいと考えたことを授業後にC先生に伝えました。C先生もうまくいかなかったことを自覚していました。教師の問いに対して,子どもたちの反応が悪いときのほとんどは問いや働き掛け方に問題があります。そういう時は,それを打開するために頭をフル回転させて考えます。私はそういう場面を何度も経験してきました。初任のC先生も日々そのような経験をしていることろです。初任研はそういう学びの場なのです

3校時,C先生の姿は5年1組の教室にありました。先輩教師の授業参観をして学ぶためです。家庭科「生活を支えるお金と物」という学習です。C先生の隣で授業をご覧になっているのは,初任研拠点校指導員のK先生です。週1回金曜日にC先生の指導にいらっしゃいます。この後,5校時はK先生から,2校時の国語のこと,参観した家庭科のこと等について講義を受けます。たくさん学ぶことがあって大変ですが,C先生は頑張っていますので,これからも変わらぬ応援よろしくお願いします。

0

2年生合同体育(縄跳び)

2校時,2年生は体育館で1組2組合同での体育でした。子どもたちの傍らには真新しい「縄跳び検定カード」がありました。雪などで校庭のコンディションがあまりよくない3学期は縄跳びに挑戦するシーズンですね。

低学年のカードは跳んだ回数だけでなく,跳んだ時間も記録するようです。N先生が10秒ごとに時間をコールしてくれました。一種目跳び終えるとカードに早速記録です。

駆け足跳び,後ろ跳び,あや跳び,交差跳びに挑戦している子もいました。冬休みの成果でしょうか。記録が更新されるのは嬉しいものです。自分の努力が目で見えますから。

1組のCさんは二重跳びが3回跳べました。「冬休み前は1回だったのにすごいね。冬休みいっぱい練習したんだね。」とN先生。2年生のみんなもCさんに負けないようにいっぱい練習してくださいね。

実は私,この体型でも縄跳び得意なんです。後ろハヤブサもできますよ。2年生のみなさん一緒に練習しましょう。業間や昼休み,校長室に誘いに来てくださいね。

低学年のカードは跳んだ回数だけでなく,跳んだ時間も記録するようです。N先生が10秒ごとに時間をコールしてくれました。一種目跳び終えるとカードに早速記録です。

駆け足跳び,後ろ跳び,あや跳び,交差跳びに挑戦している子もいました。冬休みの成果でしょうか。記録が更新されるのは嬉しいものです。自分の努力が目で見えますから。

1組のCさんは二重跳びが3回跳べました。「冬休み前は1回だったのにすごいね。冬休みいっぱい練習したんだね。」とN先生。2年生のみんなもCさんに負けないようにいっぱい練習してくださいね。

実は私,この体型でも縄跳び得意なんです。後ろハヤブサもできますよ。2年生のみなさん一緒に練習しましょう。業間や昼休み,校長室に誘いに来てくださいね。

0

高学年 3校時の学習

今日は,3校時に校舎を回りました。高学年3クラスの様子を紹介しましょう。

6年生は社会科で「長く続いた戦争」という単元の学習をしました。今日は単元の導入の部分で,広島の原爆のことをきっかけにして課題づくりをしました。資料を指さして確認させたり,小グループで練習させたりなどの工夫が見られました。

5年2組は学級活動の話し合い活動をしていました。今日の議題は「あけおめ会を開こう」です。楽しい集会の議題で,話し合いの進め方,まとめ方,合意形成の仕方を鍛えています。

5年1組は算数で三角形の面積の求め方を考える学習です。長方形や正方形などの既習の図形に変形して面積を求めます。算数教科担任のM先生は,子どもたちが自分の考えを分かり易く説明できるようにすることを大切に指導してきました。少しずつ力が付いてきたように感じます。

6年生は社会科で「長く続いた戦争」という単元の学習をしました。今日は単元の導入の部分で,広島の原爆のことをきっかけにして課題づくりをしました。資料を指さして確認させたり,小グループで練習させたりなどの工夫が見られました。

5年2組は学級活動の話し合い活動をしていました。今日の議題は「あけおめ会を開こう」です。楽しい集会の議題で,話し合いの進め方,まとめ方,合意形成の仕方を鍛えています。

5年1組は算数で三角形の面積の求め方を考える学習です。長方形や正方形などの既習の図形に変形して面積を求めます。算数教科担任のM先生は,子どもたちが自分の考えを分かり易く説明できるようにすることを大切に指導してきました。少しずつ力が付いてきたように感じます。

0

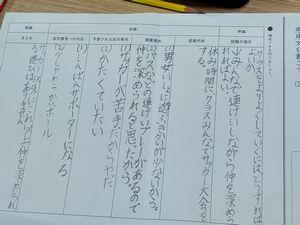

第3学期始業式

新年明けましておめでとうございます。18日間の冬休みを終え,本日第3学期始業式を行いました。第6波が始まり,本市でも再び感染者が散見されてきたことから2校時の式は放送で行うことにしました。私の話の後,1年のHOさん,3年のYOさんが3学期頑張りたいことについての作文を発表しました。

久しぶりに校舎に響く子どもたちの誘われて1校時に校舎を回りました。各教室では先生が書いたウェルカムメッセージの前で,宿題や提出物を集めたり,冬休みの出来事を発表し合ったりする子どもたちの姿が見られて嬉しくなりました。

2年1組では「温泉のついたホテルに家族でお泊まりしました。」とうらやましい話を聞きました。4年生では担任のC先生が,ご実家である秋田の雪深い生活の様子を子どもたちに紹介していました。

高学年では,提出物の確認などを効率的に進め,一人一人3学期のめあてを考えているクラスもありました。

さて,7日にマチコミメールでお知らせした通り,感染レベルを上げて教室に入る前に健康観察をする形に戻しました。今日は13人の記入もれがありました。(右の画像は電話掛けるための個票です。)記入もれがありますと,ご家庭に電話を掛けて確認する間,昇降口で待つことになりますので,記入のご協力お願いいたします。ランドセルの脇に付けていただくと確認がスムーズになりますので,そちらもよろしくお願いします。

感染対策を講じながら,寅のように子どもたちをぐんと成長させる指導に努めていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。

久しぶりに校舎に響く子どもたちの誘われて1校時に校舎を回りました。各教室では先生が書いたウェルカムメッセージの前で,宿題や提出物を集めたり,冬休みの出来事を発表し合ったりする子どもたちの姿が見られて嬉しくなりました。

2年1組では「温泉のついたホテルに家族でお泊まりしました。」とうらやましい話を聞きました。4年生では担任のC先生が,ご実家である秋田の雪深い生活の様子を子どもたちに紹介していました。

高学年では,提出物の確認などを効率的に進め,一人一人3学期のめあてを考えているクラスもありました。

さて,7日にマチコミメールでお知らせした通り,感染レベルを上げて教室に入る前に健康観察をする形に戻しました。今日は13人の記入もれがありました。(右の画像は電話掛けるための個票です。)記入もれがありますと,ご家庭に電話を掛けて確認する間,昇降口で待つことになりますので,記入のご協力お願いいたします。ランドセルの脇に付けていただくと確認がスムーズになりますので,そちらもよろしくお願いします。

感染対策を講じながら,寅のように子どもたちをぐんと成長させる指導に努めていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。

0

中央大学 面瀬小学校学習支援2021冬

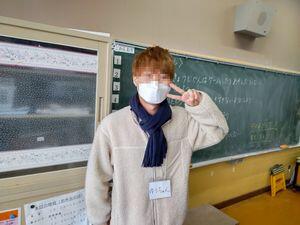

冬休み中ですが,昨日,今日と中央大学の学生ボランティアの皆さんが来校し,学習支援などの活動を行いました。

中央大学の皆さんは震災後の支援として長年にわたり面瀬の子どもたちとかかわってくれているそうです。昨年度も今年の夏も新型コロナのために実施できませんでしたが,今回は25名の学生さんたちが来てくださいました。

子どもたちの参加は20名とやや少なめだったので,学習支援はほぼマンツーマンの対応でした。算数プリントや書きぞめの硬筆など個々の課題に応じて取り組んでいました。

参加した学生さんの一人「ゆうちゃん」さんは面瀬小学校の卒業生ということでした。7年前の卒業なので,当時の先生方はいませんが,学習活動をしていた2年2組の教室はゆうちゃんさんが勉強した教室だったそうです。

レクリエーションも色々と準備をしてくれたようで,豆つかみ等チャレンジランキング風の楽しそうな活動がたくさんありました。お陰様で子どもたちは楽しく活動できたようです。今日は校庭で雪遊びを楽しみました。雪を集めてかまくらづくりに挑戦していました。中央大学のお兄さん,お姉さん,2日間ありがとうございました。

学校も今日で仕事納めです。1月3日までは閉庁日です。緊急時の連絡は学校便りでお知らせしている番号へお願いします。それでは皆さん良いお年を。

中央大学の皆さんは震災後の支援として長年にわたり面瀬の子どもたちとかかわってくれているそうです。昨年度も今年の夏も新型コロナのために実施できませんでしたが,今回は25名の学生さんたちが来てくださいました。

子どもたちの参加は20名とやや少なめだったので,学習支援はほぼマンツーマンの対応でした。算数プリントや書きぞめの硬筆など個々の課題に応じて取り組んでいました。

参加した学生さんの一人「ゆうちゃん」さんは面瀬小学校の卒業生ということでした。7年前の卒業なので,当時の先生方はいませんが,学習活動をしていた2年2組の教室はゆうちゃんさんが勉強した教室だったそうです。

レクリエーションも色々と準備をしてくれたようで,豆つかみ等チャレンジランキング風の楽しそうな活動がたくさんありました。お陰様で子どもたちは楽しく活動できたようです。今日は校庭で雪遊びを楽しみました。雪を集めてかまくらづくりに挑戦していました。中央大学のお兄さん,お姉さん,2日間ありがとうございました。

学校も今日で仕事納めです。1月3日までは閉庁日です。緊急時の連絡は学校便りでお知らせしている番号へお願いします。それでは皆さん良いお年を。

0

第2学期終業式

本日で,82日間の第2学期が終了しました。子どもたちの頑張り,先生方の創意工夫,保護者の皆様のご協力のお陰で終業式を迎えることができました。2校時に行った式では,2学期の出来事を振り返り,不平を言わず,不安に負けずに頑張った子どもたちを讃えました。通信票はありませんが,お家でもお子さんの頑張りを改めて褒めてあげてください。

私の話の後,全校児童を代表して2年生のASさん,6年生のYKさんが2学期に頑張ったことについて,堂々と発表しました。

発表する側も立派でしたが,聞く側も立派でした。体と視線を話者に向け真剣に耳を傾ける姿に成長を感じました。

生徒指導担当のS先生からは,冬休みの暮らしについて,①交通事故に気を付けること,②火の取り扱いに注意すること,③遊びに出掛けたときは4時までには家に帰ること,の3つを特に注意してくださいというお話がありました。

式が終わった業間休み,校庭とのしばしの別れを惜しむように,子どもたちが校庭に出て遊んでいました。事故や感染に注意して,楽しい冬休みを過ごして欲しいと思います。良いお年をお迎えください。

私の話の後,全校児童を代表して2年生のASさん,6年生のYKさんが2学期に頑張ったことについて,堂々と発表しました。

発表する側も立派でしたが,聞く側も立派でした。体と視線を話者に向け真剣に耳を傾ける姿に成長を感じました。

生徒指導担当のS先生からは,冬休みの暮らしについて,①交通事故に気を付けること,②火の取り扱いに注意すること,③遊びに出掛けたときは4時までには家に帰ること,の3つを特に注意してくださいというお話がありました。

式が終わった業間休み,校庭とのしばしの別れを惜しむように,子どもたちが校庭に出て遊んでいました。事故や感染に注意して,楽しい冬休みを過ごして欲しいと思います。良いお年をお迎えください。

0

1-1,3-1,6-1のお楽しみ会・クリスマス会

3校時,校舎を回ると1年1組,2年1組,3年1組,5年2組,6年1組でお楽しみ会やクリスマス会をやっていました。既に終わったクラス,午後から行う学級も合わせると,すべての学級でイベントを行ったようです。レクリエーションの様子を3クラス分だけ紹介します。

1年1組では「ウインク殺人事件」というゲームをしていました。犯人役2人にウインクされた人はその場でばたばたと倒れていきます。その様子を観察して探偵役2人が犯人を突き止めるというゲームです。

3年生は「カレーライスゲーム」をしていました。グループの代表者が,ジャガイモ,タマネギ,ニンジン,ルー,福神漬けなど,カレーライスの材料の書かれたカードを引いていき,全部揃えば上がりというゲームです。

6年生は修学旅行のバスレクで好評だった「お絵かきリレー」をやっていました。最初のお題はピカチュウのようでしたが,だいぶワイルドなピカチュウに仕上がったようです。

どのクラスも自分たちで企画運営を行い,楽しそうに活動していました。2学期もあと1日となりました。

1年1組では「ウインク殺人事件」というゲームをしていました。犯人役2人にウインクされた人はその場でばたばたと倒れていきます。その様子を観察して探偵役2人が犯人を突き止めるというゲームです。

3年生は「カレーライスゲーム」をしていました。グループの代表者が,ジャガイモ,タマネギ,ニンジン,ルー,福神漬けなど,カレーライスの材料の書かれたカードを引いていき,全部揃えば上がりというゲームです。

6年生は修学旅行のバスレクで好評だった「お絵かきリレー」をやっていました。最初のお題はピカチュウのようでしたが,だいぶワイルドなピカチュウに仕上がったようです。

どのクラスも自分たちで企画運営を行い,楽しそうに活動していました。2学期もあと1日となりました。

0

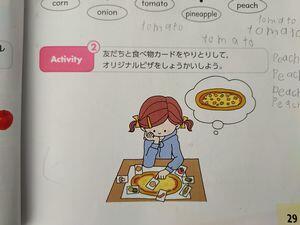

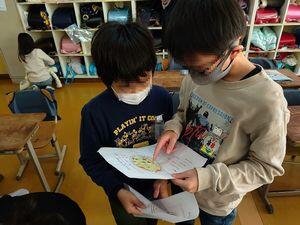

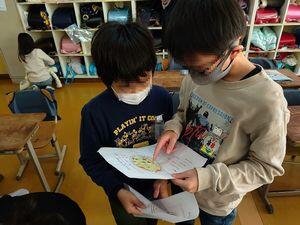

4年 外国語活動「オリジナルピザを作ろう」

2校時,4年生では外国語活動の学習をしていました。ユニット7は,What do you want? I want (potatoes), please. How many? (Two), Here you are. Thank you.などが言語材料です。今日はユニットのまとめとして,オリジナルピザを作って,それを紹介し合う活動をしました。

potato, cabbage, corn, cherry, sausageなどをのせて作ったピザについて,先ずは隣同士で紹介し合いました。

次は教室を歩き回って,いろいろなお友達と紹介し合いました。下の画像のように自分のピザの絵を見せて,何をのせているかをI have ~.で次々と紹介し,最後はその中でも自分が好きなのはこれですよと話します。

最後に代表3人が前に出て,発表しました。最後に発表したKさんのピザはなんとアンパンマンの顔のピザ(名付けて「ピザパンマン」)でした。みんな楽しく,欲しいものやのっけたものについての表現を学んでいました。

potato, cabbage, corn, cherry, sausageなどをのせて作ったピザについて,先ずは隣同士で紹介し合いました。

次は教室を歩き回って,いろいろなお友達と紹介し合いました。下の画像のように自分のピザの絵を見せて,何をのせているかをI have ~.で次々と紹介し,最後はその中でも自分が好きなのはこれですよと話します。

最後に代表3人が前に出て,発表しました。最後に発表したKさんのピザはなんとアンパンマンの顔のピザ(名付けて「ピザパンマン」)でした。みんな楽しく,欲しいものやのっけたものについての表現を学んでいました。

0

1年 国語「おとうとねずみチロ」「おもい出して書こう」

2校時のはじめ,1年2組の代表2人から「おとうとねずみチロの音読を聞いて欲しい」と声がかかり,教室へ出向きました。

先週,紹介したように1年生の子どもたちは「人物の気持ちを考える」ことを大切にして学習を進めてきました。そして,その気持ちを音読で表現してきました。今日はそのまとめとして子どもたちから私に音読を聞いて評価してほしいということです。

本来ならば,読み手の解釈を表現して読むときは1人で読むのがよいのですが,2組の子どもたちは一斉で読みました。

誰一人として手を抜かず,しっかり声を張って読んでいるので,強弱や抑揚も伝わってきます。ですから,中心人物であるチロの気持ちについて読み手が伝えようとしていることがよく分かりました。画像を見ても真剣さが伝わってきますね。

おとなりの1組では,「書くこと」の単元「おもい出してかこう」に取り組んでいました。保育所幼稚園を招いて実施した「きらきら たのしい おもせっこ まつり」の様子について,ワークシートにまとめたメモを基にして,「はじめに」「それから」「つぎに」等のつなげる言葉を使ってまとめていました。

1組の様子を見た後,2組を覗くと同じことをしていました。チロの音読は特別だったのですね。2組の皆さん特別に聞かせてもらってありがとう。

先週,紹介したように1年生の子どもたちは「人物の気持ちを考える」ことを大切にして学習を進めてきました。そして,その気持ちを音読で表現してきました。今日はそのまとめとして子どもたちから私に音読を聞いて評価してほしいということです。

本来ならば,読み手の解釈を表現して読むときは1人で読むのがよいのですが,2組の子どもたちは一斉で読みました。

誰一人として手を抜かず,しっかり声を張って読んでいるので,強弱や抑揚も伝わってきます。ですから,中心人物であるチロの気持ちについて読み手が伝えようとしていることがよく分かりました。画像を見ても真剣さが伝わってきますね。

おとなりの1組では,「書くこと」の単元「おもい出してかこう」に取り組んでいました。保育所幼稚園を招いて実施した「きらきら たのしい おもせっこ まつり」の様子について,ワークシートにまとめたメモを基にして,「はじめに」「それから」「つぎに」等のつなげる言葉を使ってまとめていました。

1組の様子を見た後,2組を覗くと同じことをしていました。チロの音読は特別だったのですね。2組の皆さん特別に聞かせてもらってありがとう。

0

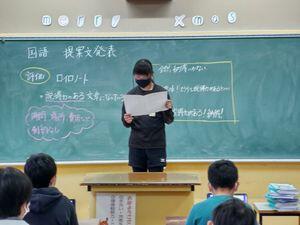

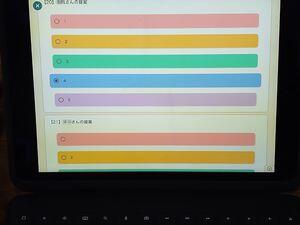

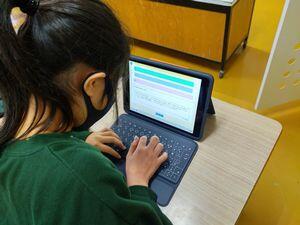

5-2 国語「反対の立場を考えて意見文を書こう」

1校時,5年2組を覗くと,意見文の発表をしていました。「反対の立場を考えて意見文を書こう」の単元の学習のまとめの時間です。  「自分の意見とその理由,反対意見への対応を明確にして,文章全体の構成や展開を考え,筋道の通った文章を書くことができる。」がねらいです。発表内容を相互評価していましたが,その評価の仕方にR先生の工夫がありました。   ロイロノートという統合ソフトのアンケート機能を使って,5段階で評価させ,それを回収しているところです。R先生は誰が誰にどんな評価をしたかを閲覧でき,クラスで一番説得力があったと評価されているのは誰かも分かります。   今回はラジオボタンで一つを選択する形式です。聞く側の子どもたちは一人一人の発表について評価しながら聞いていました。ロイロノートのアンケート機能は授業の振り返りで学習の理解度などを問うこと等に使われていますが,それを相互評価に使ったところが新しいと思いました。 感想もキーボードでカードに入力していましたが,かなり速く打てるようになってきました。鍛えられていますね。 |

0

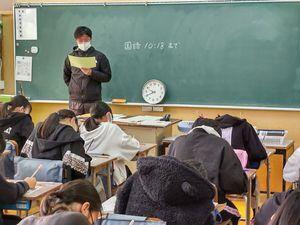

標準学力調査

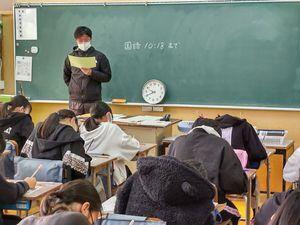

2,3校時,全校児童が標準学力調査(国語,算数)に取り組みました。

シーンと静まりかえった教室からは,カリカリという鉛筆の音だけしか聞こえません。どの子も真剣に取り組んでおり,快い緊張感を感じました。

今年はテストの種類を昨年度までと変更しました。気仙沼市全校で統一して取り組みたいという要請を受けたからです。これまでのテストよりやや難しいと感じました。国語では,最後に「書くこと」の問題が控えていて,力尽きた子もいたようです。

学力向上が喫緊の課題であることは本校も市内の他の学校と同じです。授業作り,家庭学習の進め方など改善策を検討中です。来年度に向けて本腰を入れた取組をしていきたいと考えています。

シーンと静まりかえった教室からは,カリカリという鉛筆の音だけしか聞こえません。どの子も真剣に取り組んでおり,快い緊張感を感じました。

今年はテストの種類を昨年度までと変更しました。気仙沼市全校で統一して取り組みたいという要請を受けたからです。これまでのテストよりやや難しいと感じました。国語では,最後に「書くこと」の問題が控えていて,力尽きた子もいたようです。

学力向上が喫緊の課題であることは本校も市内の他の学校と同じです。授業作り,家庭学習の進め方など改善策を検討中です。来年度に向けて本腰を入れた取組をしていきたいと考えています。

0

3年 体育:台上前転

2校時,3年生は体育館で体育をしていました。子どもたちが取り組んでいたのは,跳び箱を使った台上前転です。

それぞれの課題に合わせて跳び箱の高さを変えて,必要に応じて補助しながら練習していました。

台上前転には,踏み切り板を強く蹴りおしりを高く上げる,回るスペースを取るため跳び箱の手前に手を付く,腕でしっかり支えて頭の後ろを跳び箱に着ける,などのポイントがありますが,子どもたちはそれらのポイントに気を付けて練習していました。

一般的に「跳び箱の上で止まって横に落ちたらどうしよう」「跳び箱の端に背中をうったらどうしよう」などの恐怖心がありますが,3年生にしてはよくできているように感じました。この技ができるようになると「首はね跳び」「頭はね跳び」への発展も期待できます。

演技だけでなく,話の聞き方も立派でした。けがの心配もある体育では,授業者の指示をしっかり聞き,それに適切に対応できるようになることも大切です。後片付けもみんなで協力していました。しっかり育っていますね。見ていて嬉しくなりました。

それぞれの課題に合わせて跳び箱の高さを変えて,必要に応じて補助しながら練習していました。

台上前転には,踏み切り板を強く蹴りおしりを高く上げる,回るスペースを取るため跳び箱の手前に手を付く,腕でしっかり支えて頭の後ろを跳び箱に着ける,などのポイントがありますが,子どもたちはそれらのポイントに気を付けて練習していました。

一般的に「跳び箱の上で止まって横に落ちたらどうしよう」「跳び箱の端に背中をうったらどうしよう」などの恐怖心がありますが,3年生にしてはよくできているように感じました。この技ができるようになると「首はね跳び」「頭はね跳び」への発展も期待できます。

演技だけでなく,話の聞き方も立派でした。けがの心配もある体育では,授業者の指示をしっかり聞き,それに適切に対応できるようになることも大切です。後片付けもみんなで協力していました。しっかり育っていますね。見ていて嬉しくなりました。

0

1-2 国語「おとうとねずみチロ」

2校時,1年2組は国語の時間,物語文「おとうとねずみチロ」を勉強していました。この単元で身に付けさせたい「言葉のちから」は「人物の気持ちを考える」です。

そのため,中心人物のチロの気持ちを考え,それを読み表しながら学習が展開していきます。本時はおばあちゃんに「ぼくのチョッキも作ってね」と大きな声でお願いする場面です。

「嬉しい気持ちを表現するために,明るい大きな声で読む」など読み方をワークシートに書き,その気持ちを表している部分を本文から探したり,動作化したり,音読したりしてみんなで確かめます。

誰の音読が良いかを相互評価しながら,より気持ちの表れた音読に迫っていきます。みんな,一人で表現読みがしたくてたまりません。「読んでくれる人いますか?」と先生が聞くと,ほぼ全員が手を挙げていました。

1-2の子どもたちはとっても良い読み手になりそうです。いっぱい良い物語に触れて,本と仲良くなってくださいね。

そのため,中心人物のチロの気持ちを考え,それを読み表しながら学習が展開していきます。本時はおばあちゃんに「ぼくのチョッキも作ってね」と大きな声でお願いする場面です。

「嬉しい気持ちを表現するために,明るい大きな声で読む」など読み方をワークシートに書き,その気持ちを表している部分を本文から探したり,動作化したり,音読したりしてみんなで確かめます。

誰の音読が良いかを相互評価しながら,より気持ちの表れた音読に迫っていきます。みんな,一人で表現読みがしたくてたまりません。「読んでくれる人いますか?」と先生が聞くと,ほぼ全員が手を挙げていました。

1-2の子どもたちはとっても良い読み手になりそうです。いっぱい良い物語に触れて,本と仲良くなってくださいね。

0

6年中学校見学会

先週の金曜日(12月10日)の5,6校時,6年生が来年4月に入学予定の面瀬中学校の授業や部活動の様子を見学に行きました。

伊東校長先生からお話をいただいた後,柏木先生の数学の授業を体験しました。三角形の外角は他の2つの内角の和と等しいことを自分で導く授業です。数の定理や規則性を学ぶのが数学の楽しさですと教えていただきました。

次は,執行部の皆さんの案内での部活動見学です。4つのグループに分かれて回りました。男子は中学の先輩たちの声や動きにやや圧倒されていたようにも感じました。

好きなことに一生懸命打ち込んでいる姿は清々しいですし,6年生の心に響くものもあったようです。挨拶も話を聞く態度も反応の良さも褒められました。期待が膨らんだ良い時間となりました。

伊東校長先生からお話をいただいた後,柏木先生の数学の授業を体験しました。三角形の外角は他の2つの内角の和と等しいことを自分で導く授業です。数の定理や規則性を学ぶのが数学の楽しさですと教えていただきました。

次は,執行部の皆さんの案内での部活動見学です。4つのグループに分かれて回りました。男子は中学の先輩たちの声や動きにやや圧倒されていたようにも感じました。

好きなことに一生懸命打ち込んでいる姿は清々しいですし,6年生の心に響くものもあったようです。挨拶も話を聞く態度も反応の良さも褒められました。期待が膨らんだ良い時間となりました。

0

2

6

1

9

4

6

7

ブログ

面瀬小ニュース

記事がありません。

連絡先

宮城県気仙沼市松崎下赤田58番地

TEL 0226-22-7800

FAX 0226-24-7215

omose-sho◎kesennuma.ed.jp

(迷惑メール防止のため@マークを◎にしています)

学校周辺の地図

QRコード