面瀬小学校ニュース

親子海鮮料理教室【5学年】

12月10日に5年生の学年PTA行事で親子海鮮料理教室をしました。

面瀬小学校は,約20年前から北部鰹鮪協同組合の御協力のもと,料理教室を行ってきました。5年生は総合的な学習で「ふるさと気仙沼の海」をテーマに学習してきており,社会科の水産業の学習とも関連させています。令和元年に魚市場につくられたクッキングスタジオで,ミナミマグロ,メバチマグロ,メカジキを使ったマグロ料理に挑戦しました。

今野料理長に教えていただきながら,刺身,ヅケ,ネギトロなどのメニューを協力してつくり,美味しくいただきました。

以前マグロ船見学をした同じ会社の第123勝栄丸の出船送りは,出港が2日後に延期されできませんでした。そのかわりに日本かつお・まぐろ漁業協同組合のキャラクター「マグロウくん」が登場し記念写真を撮りました。子どもたちは大喜びでした。

朝会(校長講話)

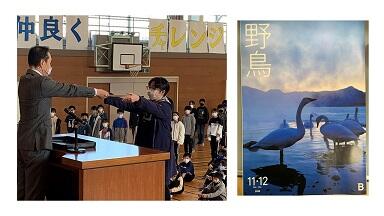

12月8日(火)の朝会において,ユネスコスクール北海道東北ブロック大会で6年生の発表に対して贈られた優秀賞の賞状の授与を行いました。これは小・中・高校の参加した中で第2位,小学校では一番の栄誉となる賞です。これまで6年生が積み上げてきた学習の成果が評価され大変嬉しく思います。

また,日本野鳥の会の会報に本校のツバメ学習会の取組が掲載されました。学習した4年生と6年生全員に会報が配付されたことについて校長から紹介がありました。

学習参観・PTA講演会

12月1日(火)は,学習参観がありました。

1年生は,生活科「おもせのあき~にこにこたのしいおもせまつり~」で,お家の方を招待して,お祭りを行いました。マツボックリや落ち葉を使ったゲームなどの店を開き,楽しんでもらいました。

2年生は,1組は算数「かけ算」です。かけ算九九の特徴に気づいたり,九九についての理解を深めたりしました。2組は国語科「たからものをしょうかいしよう」です。自分の宝物を紹介しました。

3年生は,総合的な学習「さぐろう,おもせの生き物のひみつ」の成果発表をしました。面瀬生き物調査から,モクズガニやスジエビ,ヨシノボリなど生き物の特徴や気づいたことをグループ毎に工夫して発表しました。

4年生は,総合的な学習「面瀬川調査隊」の成果発表です。上流~中流~河口の生き物や水質の違いや気づいたことを,グループ毎に発表しました。

5年生は,総合的な学習です。川と海との境界「塩水くさび」の学習のつながりで,親子で海水を煮詰め,食塩とにがりを取り出しました。

6年生は,総合的な学習「伝えようグレート・オモトープ」です。「面瀬の豊かな自然環境を守り,つくるための提言」について,プレゼンテーションしました。

おおぞら学級は,生活単元で「クリスマス会をしよう」に取り組みました。2学期を振り返り,頑張ったことを発表した後で,クリスマス会の企画を話し合いました。

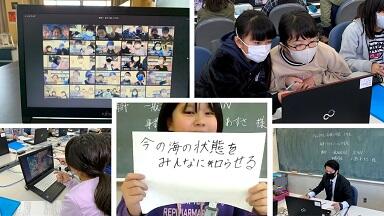

学習参観の後に,PTA講演会を開催しました。「タブレットを使ったコミュニケーションと学び」を演題に,気仙沼市探究コーディネーターの加藤拓馬氏にお話いただきました。保護者の関心が高く,多くの参加者がありました。実際にZoomで児童やスタップとつないで対話をしてみせ,これまでの気仙沼での活用事例を紹介したりしていただきました。1月には児童用タブレットが配付されるため,家庭で利用することを想定した質問もいくつか出されました。今後の課題を得る意義のある研修になりました。

第2回小中連絡会

11月26日(木)に,第2回小中連絡会がありました。面瀬中学校の先生方が来校し6年生の授業参観と,ワークショップを行いました。

6年2組は,理科の「生き物とくらしの環境」で海のプランクトンを観察しました。顕微鏡にスマートフォンをつないでカイアシ類やケイソウ類の写真を撮って,みんなで共有することができました。今まで見えなかった食物連鎖を支える生き物たちがたった一滴の中に多様に存在していることに驚いていました。

6年1組は,算数科「関係に注目して」では,XとYの2量の変化からきまりを見つけ式に表す学習をしました。「正三角形の板を並べて積み重ねていくと21段めには,何枚列ぶのか」という問題を,図,表,式を使って取り組みました。みんな意欲的に,様々な方法で問題解決し,自分の考えをペアや全体で発表し,練り合うことができました。

ワークショップでは,総合的な学習の進め方や,小中連携について,小中職員混合のグループで語り合い,これからどうあるべきかを出し合いました。4日には,中学校の総合の発表会を参観するなど,今後も交流を続けていきます。

あすなろまつり

11月20日(金)に,あすなろ児童会の最も大きな行事「あすなろまつり」を開催しました。子供たちが主体となって,ゆったりとした時間の中で活動が行われました。子供たちの笑顔があふれ,すべての児童が満足できる素晴らしいものになりました。

この活動は委員会毎に,お店を出店し,4年生以下がお客さんとして楽しみます。

児童会のキャラクター「おもしん」の提灯に色をぬって校舎内に飾ったり,先生方も参加したクイズラリーがあったりしました。代表委員会で計画し,様々な工夫をこらして一段と盛り上がったお祭りになりました。

また,去年はなかった新しいアイデアのお店がいくつも出店していました。

放送委員会では,面瀬にちなんだ問題でテレビのクイズ番組風に,ゲームをしてみたり,アナウンサーの職業体験という設定で,インタビューを校内放送でしたりしました。TV画面に映るので,アナウンサーになりきって,上手にインタビューする様子が見られました。

初めて参加する1年生も,上級生の案内でとても楽しそうでした。

スーパーマーケット見学【3年生】

11月17日(火)に3年生が社会科「はたらく人とわたしたちのくらし」の学習でマイヤ気仙沼バイパス店の見学に行ってきました。店長さんと副店長さんの丁寧な説明を聞きながら,売り場やバックヤードを見学しました。店で働く人やお客さんにインタビューをさせていただきました。たくさんの発見や驚きのある学習になりました。

クリーン・ヒル・センター見学【4年生】

11月19日(木)に4年生が社会科の学習で「クリーン・ヒル・センター」に行ってきました。

見学では,様々なゴミがどのように処理されているのか,職員の方に丁寧に説明をしていただきました。子どもたちは,疑問に思ったことを進んで質問し,環境に配慮しながら仕事が進められていることを知ることができました。

地区別ALT研修会

11月13日(金)本校において,県教委主催で地域のALT(外国語指導助手)の研修会が行われました。地域の小中学校のALTが参観する中,6年2組において本校ALTのジョナサン・ハーリング先生と担任が「We all live on the Earth」の授業を行いました。このユニットの最終ゴールは,「地球に暮らす生き物について考え,そのつながりを英語で発表する」です。次の時間に発表するために,子供たちは,内容に関連した歌を歌ったり,話し合ったりして「生き物たちの住んでいる場所」や,「生き物たちが食べる物」を英語表現しました。

新型コロナウイルス感染予防のために,音楽室を会場にしての授業となりましたが,6年生はタイの学校と交流学習を進めており,外国の友達と英語で交流する日を夢見ながら,意欲的に学習していました。

まち探検【2年生】

11月9日と10日に,2年生が,まち探検に行きました。

岩月保育所では,保育所の子どもたちと仲良くけいどろをして遊びました。元気いっぱいに園庭を走り回る子どもたち。

やさしくお世話をしてあげる,立派なお兄さん,お姉さんぶりでした。

初めて入る子がほとんどだったお店ギャラリー「縁」。

中には,ホヤぼーやグッズなどの素敵な商品がたくさんありました。カフェもあって,「また来たい」「買い物したい」という声が聞かれました。

面瀬川沿いの休耕田を利用した遊び場「面瀬ふれあい農園」。

たくさん遊んでたくさん学んで来ました。「また遊びに来たい」と口々に話していました。運営員の方々からお土産にもらった柿に大満足。

面瀬公民館では,クラフト工作教室の様子を見学。「大人が学ぶ場所」という公民館の働きを実感しました。

優しく丁寧に答えてくださった館長さん,ありがとうございました。

復興豆腐の千葉さんの話に子どもたちはびっくり。「2:30から仕事をしているんです」「毎日150個ぐらい作っています」「おからを使ったドーナッツも作って売っているんですよ」等々。勉強になりました。

無人販売所の経営者,佐藤良文さんの畑と野菜の販売所を見学。野菜作りの喜びや工夫を聞いてきました。広い畑に育ったたくさんの野菜にびっくりしました。

校内持久走大会

11月11日(水)は,校内持久走大会でした。低学年は,校庭を半周した後,外周を1周して,校庭1周(800m)で競い合いました。

保護者の大きな声援の力を借りて,寒さに負けずに元気に走り切ることができました。

中学年は,校庭を2周した後,外周を1周します(1200m)です。

本番では,多くの児童が練習よりも記録を更新しました。

高学年は,校庭を2周した後に,外周を2周(1600m)します。

一人一人が自分のタイムに挑戦し,記録を縮めてました。

一生懸命に走る姿に,お家の方々からたくさんの応援をいただきました。

気仙沼市立面瀬小学校ESD実践授業公開研究会

11月6日(金)に気仙沼市立面瀬小学校ESD実践授業公開研究会を開催しました。

5年生は,海洋教育として理科「物のとけ方」の授業公開をしました。

海水には,何が溶けているのか,今までに学習した方法を用いて調べました。

海水を蒸発させると白い粉が出てきましたが,「これは果たして何だろう?」

講師の先生に教えていただき,海水には食塩だけではなく,にがりや石膏などいろいろな物が溶けていることが分かりました。

4年生の総合的な学習の時間「面瀬川探検隊」では,鮭や面瀬川のためにしたいことを話し合いました。

それぞれの考えを班の友達と交流し,班の考えとしてまとめた後,全体で交流しました,出された考えの良い点を認め合いながら,今後の実践に向けて意欲を高めることができました。

6年生は,総合的な学習の時間「豊かな自然環境 グレート・オモトープを守ろう,つくろう!」の中間ポスター発表をしました。総合で4年間学んできた面瀬の自然環境を基に,私たちがこれからアクションしていく提案を発表し,参観した方々から意見をいただきました。同級生からの意見や参観者からの意見から,自分たちがこれから学び,考えていかなければならないヒントをいただき,さらに学ぶ意欲を持ったようでした。

リモート授業【鮭】

11月5日(木)に総合的な学習の時間に4年生がリモートの形態で,宮城教育大学の棟方先生から鮭の生態について学習しました。これまで面瀬川で鮭の産卵の様子を観察したり,自分たちで調べたりして鮭について学んできた子供たちですが,専門家の先生のお話で,初めて分かったこともたくさんあり,学習の中で疑問が解決されるたびに,驚いている様子が何度も見られました。

第2回ユネスコスクール北海道・東北ブロック大会

11月2日に開催された,文部科学省、宮城教育大学 主催「第2回ユネスコスクール北海道・東北ブロック大会」に6年生全員がリモートで参加しました。

総合的な学習で学んでいる「豊かな自然環境グレート・オモトープを守ろう,つくろう!」について発表しました。キャスターやコメンテーターなどに役割を分担して,ニュース風に発表し,発表原稿を堂々と発表する姿は,とても頼もしかったです。

今回の発表では,中学校や高校の発表もあった中,全体の第2位の賞をいただくことができました。6日の授業公開で行う中間発表に向けて大きな励みになりました。

児童集会【図書委員会】

10月27日(火)の朝会で,図書委員会による児童集会がありました。

図書委員会のメンバーが担当日について紹介した後に,絵本や昔話を基にしたクイズを出し全校で挑戦しました。問題に正解するたびに大きな歓声が上がっていました。最後に,絵本『まんじゅうこわい』の読み聞かせをしました。「まんじゅうがこわいのはなぜでしょう,,,。続きは,図書室で読んでみて下さい!」興味をもって聴いていたので,図書室を訪れる子が増えたようです。

リモート授業【プラゴミ】

10月27日(火)に,5年生がプラスチックごみ(以後プラごみ)について1990年からプラごみを減らし,ビーチクリーン活動をしているJEAN事務局長小島あずささんからリモートで授業をしていただきました。

スライドで,世界の海の生き物たちがプラごみによって傷ついている事実や,海岸にあふれるごみが与える影響について教えていただきました。写真で見る海ごみの状況に,衝撃を受けていました。

最後に,自分ができることについて一人一人考えて小島さんに発表しました。これから実践していきます。

面瀬川の鮭の観察【4年生】

10月27日(火)に,4年生が面瀬川に帰ってきた鮭の産卵の様子を見学に行きました。

事前に,鮭について学習していた子どもたちは,産卵のために準備し集まっている鮭の数を数え,約30匹を確認しました。

最後の力を振り絞っていのちをつないでいく鮭の姿をじっと見つめていました。

面瀬フェスティバル

10月18日(日)は,面瀬フェスティバルでした。

新型コロナウイルスの感染対策として,観客を入れ替え制にして開催しました。

総練習から2日で,子どもたちはさらに自信をもって大きな声で演じ,見応えのあるステージが展開されました。

1年生の開会の挨拶から始まり,6年生の走れメロスまで,各学年の歌,踊り,演劇に大きな拍手が送られました。裏方の係を担当する5,6年生も自分の役割を理解し見通しをもって取り組んでいました。閉会の挨拶を終えた6年生は,清々しい表情で自分たちの成長を実感しているようでした。

なかよしタイム

10月22日(木)に,縦割り活動「なかよしタイム」がありました。集団の一員としての自覚を高めよりよい生活を築こうとする自治的な力を育てることを目的として,行ったものです。

グループ毎に,あらかじめ6年生を中心に何をして遊ぶかを計画しました。長縄や鬼ごっこ,ドッチビーなど,校庭いっぱいに広がって元気に笑顔で遊ぶ姿が見られました。年間を通して何度か実施して行きます。子どもたちの変化が楽しみです。

火災避難訓練

10月21日(水)は,火災避難訓練でした。

家庭科室から出火した想定で,通報,避難の訓練をしました。

子どもたちは,ムダ話をせず素早く行動するなど真剣な表情で訓練に取り組んでいました。

6年生は,水消火器を使った消火訓練,3年生は,煙避難訓練も実施しました。

裸火を扱う機会は減りましたが,いざという時の備えを万全にしていきたいと思います。

電子顕微鏡【出前授業】

10月15日(木)に,6年生を対象とした日本電子による顕微鏡の出前授業がありました。

身近なアワビの殻や鉛筆の芯などを素材に,電子顕微鏡を操作してミクロの世界を探究しました。

身近な物が,意外な形でパソコン画面に現れ,驚きの声を発しながら興味深く観察していました。

2

6

1

9

5

0

8

ブログ

面瀬小ニュース

記事がありません。

連絡先

宮城県気仙沼市松崎下赤田58番地

TEL 0226-22-7800

FAX 0226-24-7215

omose-sho◎kesennuma.ed.jp

(迷惑メール防止のため@マークを◎にしています)

学校周辺の地図

QRコード