面瀬小学校ニュース

3学期始業式

新年,明けましておめでとうございます。

1月8日(水)の始業式では,校長から子どもたちに向けて次のような話がありました。

「厳しい寒さの間,花壇のチューリップの球根も,桜の花の芽も,冬眠しているカエルも,池の底でじっとしているメダカも,みんな冬の寒さに耐え,冬越しをして春を待っています。私たちも,この3学期に力を蓄えて,次の学年,進学,進級を迎えたいと思います。2020年のスタートに当たり,自分なりの目標やチャレンジすることを決めて,一歩一歩進んでいきましょう。」

そして,1年生と3年生の代表児童が3学期に頑張りたいことを発表しました。久しぶりに友達や先生方と顔を合わせ,ワクワクした気持ちと笑顔の中で3学期を始めることができたようです。

2学期終業式

2学期終業式がありました。

校長から,2学期に取り組んだ学習や行事の頑張りと協力の様子,面瀬川や海を守る活動,商品開発のプロジェクトなど,各学年の取り組みを褒めていただき,子どもたちは嬉しそうにしていました。

また,児童代表の2年生,6年生が2学期の頑張りを作文発表し,3学期につなげていこうとする意欲をもちました。

12月の音楽集会

12月の歌は「夢の世界を」です。面瀬フェスティバル・市内音楽祭で美しいハーモニーを響かせた4年生が歌った曲を今月は全校で歌いました。

二部のハーモニーを聴き合いながら柔らかく澄んだ声で歌うことができました。

1学期から担任の奎先生と歌声づくりに励んできた4年生はアルトのパートを担当し,他の学年のソプラノを支え,美しい合唱へと導きました。

この季節にぴったりのハンドベル隊(音楽クラブ)が歌声に彩りをそえました。

おさんぽBINGO第2回ワークショップ【6学年】

さんぽBINGOは,広告制作会社サン・アドによる文具ブランドのブンケンが制作した移動式ビンゴゲームです。

今回,海洋教育でご縁のあった3710Labの協力により,面瀬小が気仙沼のモノやコト,ヒトなどをビンゴのコマとした「気仙沼版 おさんぽBINGO」を作成することになりました。

その,子供たちが気仙沼を思う気持ちをつめこんだ「おさんぽBINGO」がついに完成しました。

12月18日発売開始予定です。

完成したおさんぽBINGOの魅力を伝えようと,熱心にPOP(商品の魅力アピール)を考えました,

できあがったPOPをみんなで鑑賞しました。POPには子供たちの思いがユニークに表現されていました。

これからおさんぽBINGOを置いてくれる店を探していきます。皆さんも見つけられたら手にとってください。

#おさんぽBINGO

今回,海洋教育でご縁のあった3710Labの協力により,面瀬小が気仙沼のモノやコト,ヒトなどをビンゴのコマとした「気仙沼版 おさんぽBINGO」を作成することになりました。

その,子供たちが気仙沼を思う気持ちをつめこんだ「おさんぽBINGO」がついに完成しました。

12月18日発売開始予定です。

完成したおさんぽBINGOの魅力を伝えようと,熱心にPOP(商品の魅力アピール)を考えました,

できあがったPOPをみんなで鑑賞しました。POPには子供たちの思いがユニークに表現されていました。

これからおさんぽBINGOを置いてくれる店を探していきます。皆さんも見つけられたら手にとってください。

#おさんぽBINGO

「カツオの歴史と気仙沼」6学年

社会科の,「世界に歩み出した日本」の単元で,東京大学海洋教育センターの加藤大貴先生に「カツオの歴史と気仙沼」をテーマに授業をしていただきました。

生鮮カツオ水揚23年連続日本一のカツオ漁の仕方や流通に関わる歴史を知り,大いに興味を示していました。子供たちは,おすすめのカツオ料理や未来に残し伝えたい魚料理を伝え合うなど充実した学習となりました。

海洋教育の授業 【4学年】

12月10日に,4年生社会科「ごみの処理と利用」の単元の中で海ごみの学習を行いました。総合的な学習の時間に尾崎漁港で,ワカメの種はさみをしたときに拾ったプラスチックごみを学習材としてとり上げました。「ペットボトルや発泡スチロールはこのままだとどうなるのかな。」と考え,生き物に与える影響や分解されるまでの年月について考えました。何百年も分解せず,生き物を苦しめているプラスティックごみについて,「ごみを見かけたら拾おうと思う。」「へらせるようキャンペーンをしよう」などと関心を高めました。

理科実験教室

12月4日にディレクトフォースの理科実験教室を開催しました。

5年生は,「電流がうみ出す力」の単元に関連して,モーターを製作しました。磁石の性質を観察し,磁石と電気の関係について学びました。丁寧に指導いただき,ほとんどの児童が,自作のモーターを回すことができました。

6年生は,「電気と私たちのくらし」の単元に関連して,再生可能エネルギーとしての風力発電を体験しました。型紙から回転羽根を切り取って風車をつくり風車発電機を製作しました。発電量を最大にするためには,風車の角度や曲がりをどうしたら良いのか工夫しながら取り組みました。

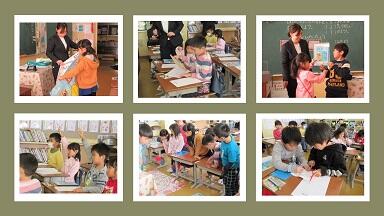

幼保小連携の交流

12月4日に葦の芽星谷幼稚園と岩月保育所の皆さんが来校し,1年生と一緒に給食を食べました。この日のメニューはご飯に,鶏肉のレモン煮,ビーフンソテー,わかめスープです。

5年生(来年度6年生になる)のお兄さんお姉さんが,お迎えや給食の準備,片付け,お見送りをしました。

1年生は,給食の準備や配膳などのお手本を見せました。

幼保の子どもたちは,「いただきます」の挨拶の後,楽しそうに食べていました。

たのしい!おもせにこにこまつり

1年生が生活科の学習で11月28日に,葦の芽星谷幼稚園と岩月保育所のお友達を招待して,ドングリなど使った手作りおもちゃで遊んでもらうお祭りを開きました。

今年のお祭りの名前は,「たのしい!おもせにこにこまつり」です。お祭りの名前,プログラム,お店,おもちゃの遊び方など全て子供たちで考えました。

当日まで何度も練習して準備したので,幼稚園や保育所の子どもたちに,やさしく丁寧に教えることができました。1年生の成長を感じることができた一日でした。

学習参観・PTA講演会

12月2日(月)は学習参観日でした。

6年2組では、外国語活動で「What do you want to watch?」で,オリンピック・パラリンピックで観たい競技について,ペアで聞いたり答えたりしました。

5年生は,総合的な学習の時間で「伝えよう 気仙沼の豊かな海~探求学習ポスター発表会~」をしました。調べたり,考えたりしたことを12のブースに分かれて発表しました。保護者の方々からは、たくさんの質問や感想をいただくことができました。

今年度のPTA講演会では,宮城教育大学教授 鵜川義弘先生から『子供の携帯:持たせるときの約束と必要な設定』と題して講話をいただきました。

SNSを使った犯罪やゲーム依存症など,保護者にとって非常に関心の高い話題でした。子供たちがこれからSNSやゲームアプリなどのコンテンツと正しく付き合っていくための具体的な事例を紹介してもらい,保護者からは質問が活発に出て,それらにも丁寧にお答えいただきました。

「子供の方が知識を持っているので,親の方も知らなければいけない。」と学年懇談でも話が出ていました。

朝のおはなし会

今年も,8時15分からの読書タイムの時間に,7名の読み聞かせボランティアさんによる「朝のおはなし会」を行ってきました。お話の世界に引き込まれるこの時間がとても楽しみでしたが,11月28日は,おはなし会の最終日。いつものように絵本や紙芝居を読んでいただいた後に,子供たちからお礼の気持ちを書いたメッセージカードを贈りました。ボランティアのみなさん,12回に渡り,楽しい本を読んでくださり,ありがとうございました。

あすなろ祭り

あすなろ祭りは児童会最大のイベント,今年度は時数を1増やし2~4校時で行うことにし,計画委員を中心に準備を進めてきました。体育館や教室を会場に9つの委員会ごとにブースをつくってゲームや遊びを楽しみました。この日は,開会行事で面瀬小のマスコットキャラクター「おもしん」もお披露目されました。

5・6年生が委員会ごとに下級生を楽しませようとお店の運営をしました。下級生の笑顔を見て、5・6年生も達成感を味わっていました。

音楽朝会

11月19日に全校で音楽朝会がありました。11月は「未知という名の船に乗り」の部分二部合唱にチャレンジしました。澄んだ歌声にアルトパートの2年生の声が重なり合いました。ワンポイントアドバイスを真剣に聴く子どもたち,さらに歌声は素敵に調和しひとつになりました。

3年生はリコーダー奏で「山のポルカ」の発表をしました。こちらも二部合奏にチャレンジしました。タンブリンのリズムがリコーダー奏に華を添えました。また,歌声の響く中を入退場することで,子ども達の心がいつもより伸びやかになったのではないかと思います。

授業研究の一コマ

1年算数 単元名「どちらがひろい」

本時は,「面積」の基礎となる学習をしました。

2枚のレジャーシートやノートとプリントなどの広さを実際に比べてどちらが広いか確かめたり,広さを「生活科シート○枚分」と表して比較したりしました。操作活動を丁寧に行わせ,実感を伴った理解を得ることができました。

3年体育 単元名「ボール運動(じゃまじゃまハンドボール)」

本時は,攻撃の仕方を考えながらつくっていくためにコートを半分にして練習しました。グループで話し合って試行錯誤していく中で,ボールを持たない時に,「パスをもらえる位置に動く」ことに気付きました。

学年PTA行事「親子海鮮料理教室」

5年生は,総合的な学習の時間や社会科に気仙沼の水産業について学習してきました。それらの学習と関連して,11月14日(木),気仙沼魚市場に水揚げされたメカジキやマグロ等を使って親子で海鮮料理に取り組みました。メニューは,「ネギバチ丼」「マグロのつみれ汁」「メカジキのステーキ~きのこ添え,ごまソースがけ~」。新魚市場のクッキングスタジオを会場にし,気仙沼湾を望みながら,親子で魚料理に親しみました。気仙沼の海の豊かさや魅力を感じ取り,地域のよさを再認識する機会となりました。

料理教室の開催にあたりまして,宮城県北部鰹鮪漁業組合様より多大なる御協力をいただきました。感謝申し上げます。

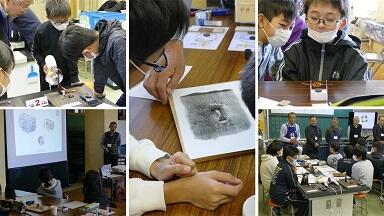

電子顕微鏡を用いた理科支援授業

11月13日に6年生が日本電子の理科支援授業を行いました。約100万倍まで拡大ができるという電子顕微鏡を使わせていただき,肉眼や普通の顕微鏡では見ることのできない世界をのぞくことができました。卓上走査電子顕微鏡を,児童が操作して,花粉や,マウスの臓器,髪の毛,蟻,アワビの貝殻などミクロの世界を観察しました。

まちたんけん(2年生)

11月13日に2年生が生活科で「まちたんけん」に出かけました。3つのグループに分かれ「復興豆腐」「あんしん館」「面瀬ふれあいセンター」「面瀬中学校」「直売所」「岩月保育所」「縁」に行ってきました。施設の人に出会ったり,見学したりして,質問しながら,たくさんの気づきや発見を持ち帰りました。12月2日の授業参観で発表する予定です。

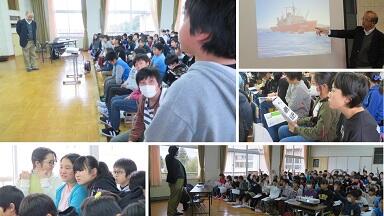

南極・北極教室

11月11日に,東北大学大学院の青木周司先生をお迎えして5,6年生が南極・北極教室を受講しました。

南極・北極の気候や,地球温暖化について,分かりやすく教えていただきました。子供たちは、「自分もいつか南極に行ってみたい」「これ以上温暖化が進まないよう,自分にできることをやっていきたい」など関心を持ち,自分たちの日常行動と関連づけて考えたり,生活を振り返ったりする児童もでてきました。

キヤノンイーグルスタグラグビー教室

11月8日にキヤノンイーグルスタグラグビー教室がありました。全校で歓迎会を行いました。ラグビーワールドカップの熱気が冷めやらぬうちの開催ということで,低学年児童もハイタッチしながら笑顔でお迎えしました。全校で面瀬小学校の校歌を披露し,選手の皆さんからパスやラインアウトを見せていただきました。校長がラインアウトの試技で選手によって高く持ち上げられた時には,子どもたちから大きな声援がわき起こりました。選手の皆さんと集合写真を撮りよい思い出になりました。

タグラグビーが初めての5年生たちは,タグとラグビーボールを使った遊びで体を動かしながら,選手と交流しました。終盤には,トライを決めて喜ぶ姿が見られました。

校内持久走大会

11月7日校内持久走大会が行われました。秋空の下,低学年,中学年,高学年に分かれ,練習の時より1秒でも速くゴールすることや一度も歩かないなど,自分の立てた目標に向かって,力の限り走る姿が見られました。かけつけたたくさんの保護者のみなさんの声援にも,後押しされたようです。

2

6

1

9

4

8

8

ブログ

面瀬小ニュース

記事がありません。

連絡先

宮城県気仙沼市松崎下赤田58番地

TEL 0226-22-7800

FAX 0226-24-7215

omose-sho◎kesennuma.ed.jp

(迷惑メール防止のため@マークを◎にしています)

学校周辺の地図

QRコード