面瀬小ニュースR4

中央大学 面瀬小学校学習支援2021冬

冬休み中ですが,昨日,今日と中央大学の学生ボランティアの皆さんが来校し,学習支援などの活動を行いました。

中央大学の皆さんは震災後の支援として長年にわたり面瀬の子どもたちとかかわってくれているそうです。昨年度も今年の夏も新型コロナのために実施できませんでしたが,今回は25名の学生さんたちが来てくださいました。

子どもたちの参加は20名とやや少なめだったので,学習支援はほぼマンツーマンの対応でした。算数プリントや書きぞめの硬筆など個々の課題に応じて取り組んでいました。

参加した学生さんの一人「ゆうちゃん」さんは面瀬小学校の卒業生ということでした。7年前の卒業なので,当時の先生方はいませんが,学習活動をしていた2年2組の教室はゆうちゃんさんが勉強した教室だったそうです。

レクリエーションも色々と準備をしてくれたようで,豆つかみ等チャレンジランキング風の楽しそうな活動がたくさんありました。お陰様で子どもたちは楽しく活動できたようです。今日は校庭で雪遊びを楽しみました。雪を集めてかまくらづくりに挑戦していました。中央大学のお兄さん,お姉さん,2日間ありがとうございました。

学校も今日で仕事納めです。1月3日までは閉庁日です。緊急時の連絡は学校便りでお知らせしている番号へお願いします。それでは皆さん良いお年を。

中央大学の皆さんは震災後の支援として長年にわたり面瀬の子どもたちとかかわってくれているそうです。昨年度も今年の夏も新型コロナのために実施できませんでしたが,今回は25名の学生さんたちが来てくださいました。

子どもたちの参加は20名とやや少なめだったので,学習支援はほぼマンツーマンの対応でした。算数プリントや書きぞめの硬筆など個々の課題に応じて取り組んでいました。

参加した学生さんの一人「ゆうちゃん」さんは面瀬小学校の卒業生ということでした。7年前の卒業なので,当時の先生方はいませんが,学習活動をしていた2年2組の教室はゆうちゃんさんが勉強した教室だったそうです。

レクリエーションも色々と準備をしてくれたようで,豆つかみ等チャレンジランキング風の楽しそうな活動がたくさんありました。お陰様で子どもたちは楽しく活動できたようです。今日は校庭で雪遊びを楽しみました。雪を集めてかまくらづくりに挑戦していました。中央大学のお兄さん,お姉さん,2日間ありがとうございました。

学校も今日で仕事納めです。1月3日までは閉庁日です。緊急時の連絡は学校便りでお知らせしている番号へお願いします。それでは皆さん良いお年を。

0

第2学期終業式

本日で,82日間の第2学期が終了しました。子どもたちの頑張り,先生方の創意工夫,保護者の皆様のご協力のお陰で終業式を迎えることができました。2校時に行った式では,2学期の出来事を振り返り,不平を言わず,不安に負けずに頑張った子どもたちを讃えました。通信票はありませんが,お家でもお子さんの頑張りを改めて褒めてあげてください。

私の話の後,全校児童を代表して2年生のASさん,6年生のYKさんが2学期に頑張ったことについて,堂々と発表しました。

発表する側も立派でしたが,聞く側も立派でした。体と視線を話者に向け真剣に耳を傾ける姿に成長を感じました。

生徒指導担当のS先生からは,冬休みの暮らしについて,①交通事故に気を付けること,②火の取り扱いに注意すること,③遊びに出掛けたときは4時までには家に帰ること,の3つを特に注意してくださいというお話がありました。

式が終わった業間休み,校庭とのしばしの別れを惜しむように,子どもたちが校庭に出て遊んでいました。事故や感染に注意して,楽しい冬休みを過ごして欲しいと思います。良いお年をお迎えください。

私の話の後,全校児童を代表して2年生のASさん,6年生のYKさんが2学期に頑張ったことについて,堂々と発表しました。

発表する側も立派でしたが,聞く側も立派でした。体と視線を話者に向け真剣に耳を傾ける姿に成長を感じました。

生徒指導担当のS先生からは,冬休みの暮らしについて,①交通事故に気を付けること,②火の取り扱いに注意すること,③遊びに出掛けたときは4時までには家に帰ること,の3つを特に注意してくださいというお話がありました。

式が終わった業間休み,校庭とのしばしの別れを惜しむように,子どもたちが校庭に出て遊んでいました。事故や感染に注意して,楽しい冬休みを過ごして欲しいと思います。良いお年をお迎えください。

0

1-1,3-1,6-1のお楽しみ会・クリスマス会

3校時,校舎を回ると1年1組,2年1組,3年1組,5年2組,6年1組でお楽しみ会やクリスマス会をやっていました。既に終わったクラス,午後から行う学級も合わせると,すべての学級でイベントを行ったようです。レクリエーションの様子を3クラス分だけ紹介します。

1年1組では「ウインク殺人事件」というゲームをしていました。犯人役2人にウインクされた人はその場でばたばたと倒れていきます。その様子を観察して探偵役2人が犯人を突き止めるというゲームです。

3年生は「カレーライスゲーム」をしていました。グループの代表者が,ジャガイモ,タマネギ,ニンジン,ルー,福神漬けなど,カレーライスの材料の書かれたカードを引いていき,全部揃えば上がりというゲームです。

6年生は修学旅行のバスレクで好評だった「お絵かきリレー」をやっていました。最初のお題はピカチュウのようでしたが,だいぶワイルドなピカチュウに仕上がったようです。

どのクラスも自分たちで企画運営を行い,楽しそうに活動していました。2学期もあと1日となりました。

1年1組では「ウインク殺人事件」というゲームをしていました。犯人役2人にウインクされた人はその場でばたばたと倒れていきます。その様子を観察して探偵役2人が犯人を突き止めるというゲームです。

3年生は「カレーライスゲーム」をしていました。グループの代表者が,ジャガイモ,タマネギ,ニンジン,ルー,福神漬けなど,カレーライスの材料の書かれたカードを引いていき,全部揃えば上がりというゲームです。

6年生は修学旅行のバスレクで好評だった「お絵かきリレー」をやっていました。最初のお題はピカチュウのようでしたが,だいぶワイルドなピカチュウに仕上がったようです。

どのクラスも自分たちで企画運営を行い,楽しそうに活動していました。2学期もあと1日となりました。

0

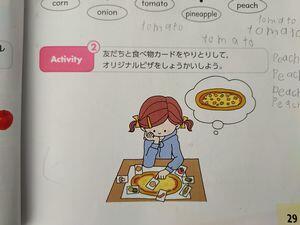

4年 外国語活動「オリジナルピザを作ろう」

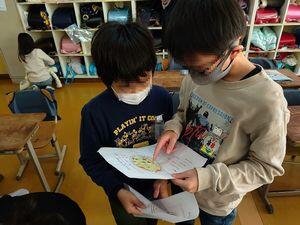

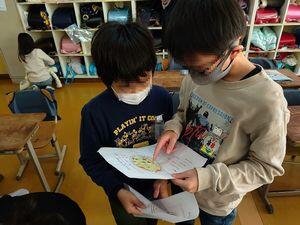

2校時,4年生では外国語活動の学習をしていました。ユニット7は,What do you want? I want (potatoes), please. How many? (Two), Here you are. Thank you.などが言語材料です。今日はユニットのまとめとして,オリジナルピザを作って,それを紹介し合う活動をしました。

potato, cabbage, corn, cherry, sausageなどをのせて作ったピザについて,先ずは隣同士で紹介し合いました。

次は教室を歩き回って,いろいろなお友達と紹介し合いました。下の画像のように自分のピザの絵を見せて,何をのせているかをI have ~.で次々と紹介し,最後はその中でも自分が好きなのはこれですよと話します。

最後に代表3人が前に出て,発表しました。最後に発表したKさんのピザはなんとアンパンマンの顔のピザ(名付けて「ピザパンマン」)でした。みんな楽しく,欲しいものやのっけたものについての表現を学んでいました。

potato, cabbage, corn, cherry, sausageなどをのせて作ったピザについて,先ずは隣同士で紹介し合いました。

次は教室を歩き回って,いろいろなお友達と紹介し合いました。下の画像のように自分のピザの絵を見せて,何をのせているかをI have ~.で次々と紹介し,最後はその中でも自分が好きなのはこれですよと話します。

最後に代表3人が前に出て,発表しました。最後に発表したKさんのピザはなんとアンパンマンの顔のピザ(名付けて「ピザパンマン」)でした。みんな楽しく,欲しいものやのっけたものについての表現を学んでいました。

0

1年 国語「おとうとねずみチロ」「おもい出して書こう」

2校時のはじめ,1年2組の代表2人から「おとうとねずみチロの音読を聞いて欲しい」と声がかかり,教室へ出向きました。

先週,紹介したように1年生の子どもたちは「人物の気持ちを考える」ことを大切にして学習を進めてきました。そして,その気持ちを音読で表現してきました。今日はそのまとめとして子どもたちから私に音読を聞いて評価してほしいということです。

本来ならば,読み手の解釈を表現して読むときは1人で読むのがよいのですが,2組の子どもたちは一斉で読みました。

誰一人として手を抜かず,しっかり声を張って読んでいるので,強弱や抑揚も伝わってきます。ですから,中心人物であるチロの気持ちについて読み手が伝えようとしていることがよく分かりました。画像を見ても真剣さが伝わってきますね。

おとなりの1組では,「書くこと」の単元「おもい出してかこう」に取り組んでいました。保育所幼稚園を招いて実施した「きらきら たのしい おもせっこ まつり」の様子について,ワークシートにまとめたメモを基にして,「はじめに」「それから」「つぎに」等のつなげる言葉を使ってまとめていました。

1組の様子を見た後,2組を覗くと同じことをしていました。チロの音読は特別だったのですね。2組の皆さん特別に聞かせてもらってありがとう。

先週,紹介したように1年生の子どもたちは「人物の気持ちを考える」ことを大切にして学習を進めてきました。そして,その気持ちを音読で表現してきました。今日はそのまとめとして子どもたちから私に音読を聞いて評価してほしいということです。

本来ならば,読み手の解釈を表現して読むときは1人で読むのがよいのですが,2組の子どもたちは一斉で読みました。

誰一人として手を抜かず,しっかり声を張って読んでいるので,強弱や抑揚も伝わってきます。ですから,中心人物であるチロの気持ちについて読み手が伝えようとしていることがよく分かりました。画像を見ても真剣さが伝わってきますね。

おとなりの1組では,「書くこと」の単元「おもい出してかこう」に取り組んでいました。保育所幼稚園を招いて実施した「きらきら たのしい おもせっこ まつり」の様子について,ワークシートにまとめたメモを基にして,「はじめに」「それから」「つぎに」等のつなげる言葉を使ってまとめていました。

1組の様子を見た後,2組を覗くと同じことをしていました。チロの音読は特別だったのですね。2組の皆さん特別に聞かせてもらってありがとう。

0

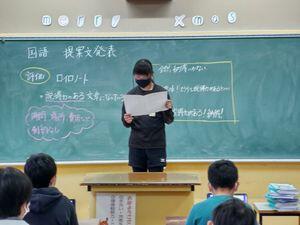

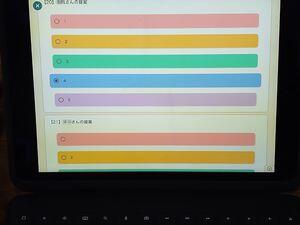

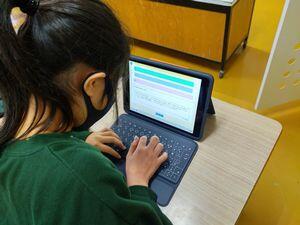

5-2 国語「反対の立場を考えて意見文を書こう」

1校時,5年2組を覗くと,意見文の発表をしていました。「反対の立場を考えて意見文を書こう」の単元の学習のまとめの時間です。  「自分の意見とその理由,反対意見への対応を明確にして,文章全体の構成や展開を考え,筋道の通った文章を書くことができる。」がねらいです。発表内容を相互評価していましたが,その評価の仕方にR先生の工夫がありました。   ロイロノートという統合ソフトのアンケート機能を使って,5段階で評価させ,それを回収しているところです。R先生は誰が誰にどんな評価をしたかを閲覧でき,クラスで一番説得力があったと評価されているのは誰かも分かります。   今回はラジオボタンで一つを選択する形式です。聞く側の子どもたちは一人一人の発表について評価しながら聞いていました。ロイロノートのアンケート機能は授業の振り返りで学習の理解度などを問うこと等に使われていますが,それを相互評価に使ったところが新しいと思いました。 感想もキーボードでカードに入力していましたが,かなり速く打てるようになってきました。鍛えられていますね。 |

0

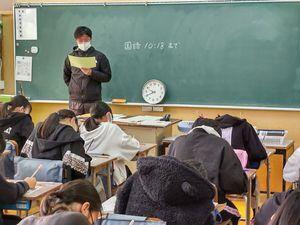

標準学力調査

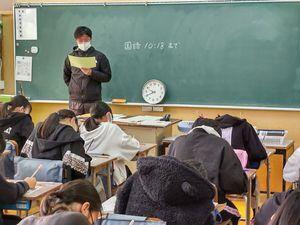

2,3校時,全校児童が標準学力調査(国語,算数)に取り組みました。

シーンと静まりかえった教室からは,カリカリという鉛筆の音だけしか聞こえません。どの子も真剣に取り組んでおり,快い緊張感を感じました。

今年はテストの種類を昨年度までと変更しました。気仙沼市全校で統一して取り組みたいという要請を受けたからです。これまでのテストよりやや難しいと感じました。国語では,最後に「書くこと」の問題が控えていて,力尽きた子もいたようです。

学力向上が喫緊の課題であることは本校も市内の他の学校と同じです。授業作り,家庭学習の進め方など改善策を検討中です。来年度に向けて本腰を入れた取組をしていきたいと考えています。

シーンと静まりかえった教室からは,カリカリという鉛筆の音だけしか聞こえません。どの子も真剣に取り組んでおり,快い緊張感を感じました。

今年はテストの種類を昨年度までと変更しました。気仙沼市全校で統一して取り組みたいという要請を受けたからです。これまでのテストよりやや難しいと感じました。国語では,最後に「書くこと」の問題が控えていて,力尽きた子もいたようです。

学力向上が喫緊の課題であることは本校も市内の他の学校と同じです。授業作り,家庭学習の進め方など改善策を検討中です。来年度に向けて本腰を入れた取組をしていきたいと考えています。

0

3年 体育:台上前転

2校時,3年生は体育館で体育をしていました。子どもたちが取り組んでいたのは,跳び箱を使った台上前転です。

それぞれの課題に合わせて跳び箱の高さを変えて,必要に応じて補助しながら練習していました。

台上前転には,踏み切り板を強く蹴りおしりを高く上げる,回るスペースを取るため跳び箱の手前に手を付く,腕でしっかり支えて頭の後ろを跳び箱に着ける,などのポイントがありますが,子どもたちはそれらのポイントに気を付けて練習していました。

一般的に「跳び箱の上で止まって横に落ちたらどうしよう」「跳び箱の端に背中をうったらどうしよう」などの恐怖心がありますが,3年生にしてはよくできているように感じました。この技ができるようになると「首はね跳び」「頭はね跳び」への発展も期待できます。

演技だけでなく,話の聞き方も立派でした。けがの心配もある体育では,授業者の指示をしっかり聞き,それに適切に対応できるようになることも大切です。後片付けもみんなで協力していました。しっかり育っていますね。見ていて嬉しくなりました。

それぞれの課題に合わせて跳び箱の高さを変えて,必要に応じて補助しながら練習していました。

台上前転には,踏み切り板を強く蹴りおしりを高く上げる,回るスペースを取るため跳び箱の手前に手を付く,腕でしっかり支えて頭の後ろを跳び箱に着ける,などのポイントがありますが,子どもたちはそれらのポイントに気を付けて練習していました。

一般的に「跳び箱の上で止まって横に落ちたらどうしよう」「跳び箱の端に背中をうったらどうしよう」などの恐怖心がありますが,3年生にしてはよくできているように感じました。この技ができるようになると「首はね跳び」「頭はね跳び」への発展も期待できます。

演技だけでなく,話の聞き方も立派でした。けがの心配もある体育では,授業者の指示をしっかり聞き,それに適切に対応できるようになることも大切です。後片付けもみんなで協力していました。しっかり育っていますね。見ていて嬉しくなりました。

0

1-2 国語「おとうとねずみチロ」

2校時,1年2組は国語の時間,物語文「おとうとねずみチロ」を勉強していました。この単元で身に付けさせたい「言葉のちから」は「人物の気持ちを考える」です。

そのため,中心人物のチロの気持ちを考え,それを読み表しながら学習が展開していきます。本時はおばあちゃんに「ぼくのチョッキも作ってね」と大きな声でお願いする場面です。

「嬉しい気持ちを表現するために,明るい大きな声で読む」など読み方をワークシートに書き,その気持ちを表している部分を本文から探したり,動作化したり,音読したりしてみんなで確かめます。

誰の音読が良いかを相互評価しながら,より気持ちの表れた音読に迫っていきます。みんな,一人で表現読みがしたくてたまりません。「読んでくれる人いますか?」と先生が聞くと,ほぼ全員が手を挙げていました。

1-2の子どもたちはとっても良い読み手になりそうです。いっぱい良い物語に触れて,本と仲良くなってくださいね。

そのため,中心人物のチロの気持ちを考え,それを読み表しながら学習が展開していきます。本時はおばあちゃんに「ぼくのチョッキも作ってね」と大きな声でお願いする場面です。

「嬉しい気持ちを表現するために,明るい大きな声で読む」など読み方をワークシートに書き,その気持ちを表している部分を本文から探したり,動作化したり,音読したりしてみんなで確かめます。

誰の音読が良いかを相互評価しながら,より気持ちの表れた音読に迫っていきます。みんな,一人で表現読みがしたくてたまりません。「読んでくれる人いますか?」と先生が聞くと,ほぼ全員が手を挙げていました。

1-2の子どもたちはとっても良い読み手になりそうです。いっぱい良い物語に触れて,本と仲良くなってくださいね。

0

6年中学校見学会

先週の金曜日(12月10日)の5,6校時,6年生が来年4月に入学予定の面瀬中学校の授業や部活動の様子を見学に行きました。

伊東校長先生からお話をいただいた後,柏木先生の数学の授業を体験しました。三角形の外角は他の2つの内角の和と等しいことを自分で導く授業です。数の定理や規則性を学ぶのが数学の楽しさですと教えていただきました。

次は,執行部の皆さんの案内での部活動見学です。4つのグループに分かれて回りました。男子は中学の先輩たちの声や動きにやや圧倒されていたようにも感じました。

好きなことに一生懸命打ち込んでいる姿は清々しいですし,6年生の心に響くものもあったようです。挨拶も話を聞く態度も反応の良さも褒められました。期待が膨らんだ良い時間となりました。

伊東校長先生からお話をいただいた後,柏木先生の数学の授業を体験しました。三角形の外角は他の2つの内角の和と等しいことを自分で導く授業です。数の定理や規則性を学ぶのが数学の楽しさですと教えていただきました。

次は,執行部の皆さんの案内での部活動見学です。4つのグループに分かれて回りました。男子は中学の先輩たちの声や動きにやや圧倒されていたようにも感じました。

好きなことに一生懸命打ち込んでいる姿は清々しいですし,6年生の心に響くものもあったようです。挨拶も話を聞く態度も反応の良さも褒められました。期待が膨らんだ良い時間となりました。

0

1年 きらきらたのしいおもせっこまつり

2,3校時,1年生が岩月保育所,葦の芽星谷幼稚園の子どもたちを招待しての交流会を行いました。リハーサル後,祭りの名前を「きらきら たのしい おもせっこまつり」と付けました。いよいよ今日が本番です。

先ずは,各グループのお店紹介を行いました。どんぐりおじさんこと藤本さんも特別ゲストとして登場し,各幼保小に手作りのクリスマスリースなどをプレゼントしてくださいました。

呼び込みをする子,説明をする子,お客さんのお世話をする子など自分の役割がしっかりできていました。また,ほめほめことばを意識して盛り上げることもできていました。2度のリハーサルの成果がしっかり出ていました。保育所・幼稚園の子どもたちがびっくりするくらい,挨拶の声が元気だったところも良かったです。

最後はみんなで「面瀬ふるさと音頭」を踊り楽しみました。来年4月に入学するのが楽しみになったという子がたくさんいたので私も1年生の子どもたちと同様に嬉しくなりました。1年生の皆さん頑張りましたね。良いお祭りでした。

先ずは,各グループのお店紹介を行いました。どんぐりおじさんこと藤本さんも特別ゲストとして登場し,各幼保小に手作りのクリスマスリースなどをプレゼントしてくださいました。

呼び込みをする子,説明をする子,お客さんのお世話をする子など自分の役割がしっかりできていました。また,ほめほめことばを意識して盛り上げることもできていました。2度のリハーサルの成果がしっかり出ていました。保育所・幼稚園の子どもたちがびっくりするくらい,挨拶の声が元気だったところも良かったです。

最後はみんなで「面瀬ふるさと音頭」を踊り楽しみました。来年4月に入学するのが楽しみになったという子がたくさんいたので私も1年生の子どもたちと同様に嬉しくなりました。1年生の皆さん頑張りましたね。良いお祭りでした。

0

ふれあい委員会赤い羽根募金/5-1理科「物のとけ方」

今日の業前にふれあい委員会の子どもたちが教室を回り,歳末助け合いの赤い羽根募金への協力を呼びかけました。

教室ではたくさんの善意が届けられていました。ご協力ありがとうございました。ふれあい委員会による募金活動は明日まで行われます。

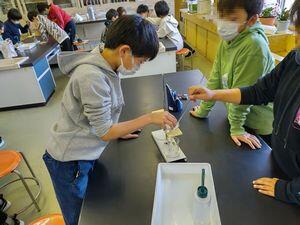

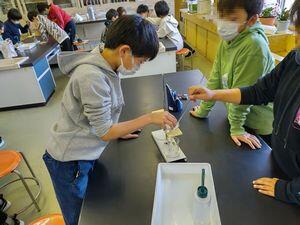

3校時,5年1組が理科室で学習していました。「物のとけ方」という単元の学習です。

飽和した食塩とミョウバンの水溶液を濾過して,氷水で冷やして再結晶させる実験にグループで取り組んでいました。

結晶として出てくるのは,ミョウバンの水溶液と食塩水のどちらでしょうか。・・・・・正解は5年2組の子どもたちに聞いてください。

教室ではたくさんの善意が届けられていました。ご協力ありがとうございました。ふれあい委員会による募金活動は明日まで行われます。

3校時,5年1組が理科室で学習していました。「物のとけ方」という単元の学習です。

飽和した食塩とミョウバンの水溶液を濾過して,氷水で冷やして再結晶させる実験にグループで取り組んでいました。

結晶として出てくるのは,ミョウバンの水溶液と食塩水のどちらでしょうか。・・・・・正解は5年2組の子どもたちに聞いてください。

0

学習参観日/PTA講演会

本日5校時,今年度2度目の学習参観を行いました。前回は参観者を前半後半に分けての実施でしたが,今回はそれを行わない通常に近い形での実施としました。たくさんの保護者の皆様にお出でいただきありがとうございました。

授業の内容は,生活科や総合で学んだことの発表やプレ交流会が多かったように思いましたが,学級活動でこれまでの生活を振り返ったり話し合ったりする活動をご覧いただいた学年もありました。どの学年の子どもたちも一生懸命活動していました。きっと後ろのお父さん,お母さんの応援のお陰でしょう。

学習参観の後には,PTA講演会を行いました。宮城県気仙沼振興事務所 県民サービスセンター 消費生活専門相談員の熊谷様,三浦様を講師にお迎えし,「子どもたちのネット環境に潜むトラブルの現状」と題して,ご講演をいただきました。5,6年も参加しました。

お話の中ではオンラインゲームの課金で高額請求を受けたケースなどを紹介していただきました。ネット社会の今,そういったトラブルの現状を親子で理解し共有することが一層大切になってきています。今日はそのよい機会になったように思いました。

授業の内容は,生活科や総合で学んだことの発表やプレ交流会が多かったように思いましたが,学級活動でこれまでの生活を振り返ったり話し合ったりする活動をご覧いただいた学年もありました。どの学年の子どもたちも一生懸命活動していました。きっと後ろのお父さん,お母さんの応援のお陰でしょう。

学習参観の後には,PTA講演会を行いました。宮城県気仙沼振興事務所 県民サービスセンター 消費生活専門相談員の熊谷様,三浦様を講師にお迎えし,「子どもたちのネット環境に潜むトラブルの現状」と題して,ご講演をいただきました。5,6年も参加しました。

お話の中ではオンラインゲームの課金で高額請求を受けたケースなどを紹介していただきました。ネット社会の今,そういったトラブルの現状を親子で理解し共有することが一層大切になってきています。今日はそのよい機会になったように思いました。

0

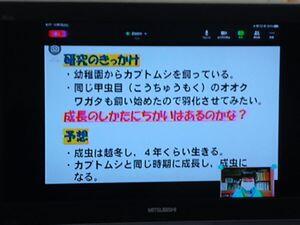

テレビ放送による朝会 サイエンスカフェでの代表発表をもう一度

今日の朝会は,校長室と放送室をZoomで結び,テレビ放送で行いました。内容は昨日お知らせしたように,サイエンスカフェで代表発表を行った5年生のKI君,KH君の研究の発表です。

二人は私のパソコンでPowerPointを操作しながら発表しました。タブレットを普段使いしていますので,扱うソフトが違っても使いこなしており驚かされます。

Zoomの画面共有の機能を使ってPowerPointの画面を送り出しているので,発表者の顔は教室には右や下の画像のようにワイプの小窓で出力されています。テレビみたいでかっこいいですね。

3年生の教室では,2人の発表を真剣に聞いていました。食い入るように画面に見入っている子がたくさんいました。2人の研究を目標にして,子どもたちが自分の疑問や興味を追究してくれたらいいなぁと思いました。

二人は私のパソコンでPowerPointを操作しながら発表しました。タブレットを普段使いしていますので,扱うソフトが違っても使いこなしており驚かされます。

Zoomの画面共有の機能を使ってPowerPointの画面を送り出しているので,発表者の顔は教室には右や下の画像のようにワイプの小窓で出力されています。テレビみたいでかっこいいですね。

3年生の教室では,2人の発表を真剣に聞いていました。食い入るように画面に見入っている子がたくさんいました。2人の研究を目標にして,子どもたちが自分の疑問や興味を追究してくれたらいいなぁと思いました。

0

2-2 国語研究授業「お手紙」

今日の2校時,2年2組で初任研2年目の課題研究の研究授業を行いました。11月29日にこのホームページで紹介した国語の授業「お手紙」の実践の続きです。

本番ですから,今日はたくさんの先生方に参観してもらいました。心地よい緊張感の中で授業は進みました。良かったところは,本文の「親友」という大切な言葉を「友だち」に入れ替えるとどんな違いがあるかを読み比べさせて言葉にこだわったところです。

また,この単元の実践を通して,子どもたちは,がま君,かえる君,地の文の3人組で役割を決めて音読することや,グループで問いについて相談することも上手にできるようになりました。

最後には,全員が,手紙のことを知ったがま君の気持ちをノートに書くことができました。

担任の先生が一生懸命教材研究をすると子どもたちも,担任の先生の頑張りに応えようと頑張ります。そんな様子が見て取れて温かい気持ちになった研究授業でした。指導の仕方には課題もたくさんありましたが,一つ一つ解決していって授業力を付けていって欲しいと思います。

本番ですから,今日はたくさんの先生方に参観してもらいました。心地よい緊張感の中で授業は進みました。良かったところは,本文の「親友」という大切な言葉を「友だち」に入れ替えるとどんな違いがあるかを読み比べさせて言葉にこだわったところです。

また,この単元の実践を通して,子どもたちは,がま君,かえる君,地の文の3人組で役割を決めて音読することや,グループで問いについて相談することも上手にできるようになりました。

最後には,全員が,手紙のことを知ったがま君の気持ちをノートに書くことができました。

担任の先生が一生懸命教材研究をすると子どもたちも,担任の先生の頑張りに応えようと頑張ります。そんな様子が見て取れて温かい気持ちになった研究授業でした。指導の仕方には課題もたくさんありましたが,一つ一つ解決していって授業力を付けていって欲しいと思います。

0

第18回ESDサイエンスカフェ in KESENMUMA

12月4日(土),第18回ESDサイエンスカフェ in KESENMUMAに本校から5名の児童が参加しました。

最初に行われた表彰式では,小学校自由研究の部で,5年生のKI君が最高賞1席に当たる宮城教育大学学長賞を,同じく5年生のKH君が2席に当たる気仙沼科学協会会長賞を受賞し,賞状を授与されました。

また,4年生のHKさんが小学校ものづくりの部で3席に当たる気仙沼ESD/RCE推進委員会委員長賞を,自由研究の部で5年生のSKさん,SC君が気仙沼教育委員会奨励賞をいただきました。

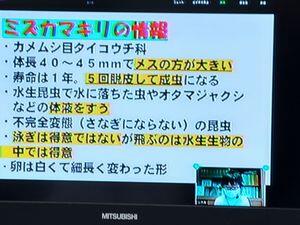

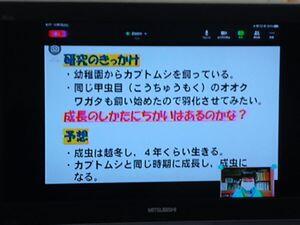

その後に行われた,代表研究発表では,KI君が「オオクワガタの成長」を,KH君が「ミズカマキリの研究」について発表しました。

明日の朝会は講話朝会です。気仙沼出身で近代短歌の先駆者と言われる落合直文について私が話す予定でしたが,予定を変更して,KI君,KH君に研究発表をしてもらうことにしました。

最初に行われた表彰式では,小学校自由研究の部で,5年生のKI君が最高賞1席に当たる宮城教育大学学長賞を,同じく5年生のKH君が2席に当たる気仙沼科学協会会長賞を受賞し,賞状を授与されました。

また,4年生のHKさんが小学校ものづくりの部で3席に当たる気仙沼ESD/RCE推進委員会委員長賞を,自由研究の部で5年生のSKさん,SC君が気仙沼教育委員会奨励賞をいただきました。

その後に行われた,代表研究発表では,KI君が「オオクワガタの成長」を,KH君が「ミズカマキリの研究」について発表しました。

明日の朝会は講話朝会です。気仙沼出身で近代短歌の先駆者と言われる落合直文について私が話す予定でしたが,予定を変更して,KI君,KH君に研究発表をしてもらうことにしました。

0

第2回学校保健委員会/3年生への歯科講話

本日5校時,第2回学校保健委員会として3年生対象の歯科講話を行いました。講師は歯科校医の菅原恭先生です。

菅原先生によると,乳歯と永久歯が半々で混在しているため歯みがきが最もやりにくい3年生は口の健康のターニングポイントとのこと。この時期に正しい歯みがき等について考えるのは価値のあることです。

3年生はメモを取ったり,教えていただいた歯ブラシの持ち方や動かし方を真似したりしながら真剣にお話を聞いていました。

「歯みがきが最もやりにくい3年生には,お家の人による仕上げ磨きが必要ですね」と菅原先生に尋ねると,「本人がいやがらなければ,何歳になっても仕上げ磨きはやった方がいいですよ。私もして欲しいです。」と教えてくださいました。3年生の保護者の皆さん,子どもたちは今日の歯科講話についてお話すると思いますので,話を聞くついでに,どうぞ仕上げ磨きをしてやってください。

閉会のご挨拶をいただきました岡田PTA 厚生部長様,村上会長様をはじめ役員の皆様お忙しい中,参加いただき有り難うございました。

菅原先生によると,乳歯と永久歯が半々で混在しているため歯みがきが最もやりにくい3年生は口の健康のターニングポイントとのこと。この時期に正しい歯みがき等について考えるのは価値のあることです。

3年生はメモを取ったり,教えていただいた歯ブラシの持ち方や動かし方を真似したりしながら真剣にお話を聞いていました。

「歯みがきが最もやりにくい3年生には,お家の人による仕上げ磨きが必要ですね」と菅原先生に尋ねると,「本人がいやがらなければ,何歳になっても仕上げ磨きはやった方がいいですよ。私もして欲しいです。」と教えてくださいました。3年生の保護者の皆さん,子どもたちは今日の歯科講話についてお話すると思いますので,話を聞くついでに,どうぞ仕上げ磨きをしてやってください。

閉会のご挨拶をいただきました岡田PTA 厚生部長様,村上会長様をはじめ役員の皆様お忙しい中,参加いただき有り難うございました。

0

1年 幼保小交流まつりのリハーサル

12月10日(金)の幼保小交流まつりに向けて,1年生がリハーサル第1弾を行いました。今日のお客様は2年生で,遊んでもらった上でお店へのアドバイスをもらいます。

それぞれのお店の紹介の後,一斉にお店が開店しました。まんべんなくアドバイスができるように2年生は最初に行く店を決めて回りました。

釣り,的当て,けん玉,クレーンゲーム,松ぼっくりの相撲等々,バラエティーに富んだお店が並びました。

活動の振り返りで,1年生は2年生からお店の運営についてのアドバイスをもらいました。1-1のM先生が,お店毎にそのアドバイスをホワイトボードにまとめてくれました。これらをもとに改善を加えて本番に臨みます。

リハーサル第2弾は8日(水)の学習参観日とのこと,保護者の皆さん,楽しみにしていてください。

それぞれのお店の紹介の後,一斉にお店が開店しました。まんべんなくアドバイスができるように2年生は最初に行く店を決めて回りました。

釣り,的当て,けん玉,クレーンゲーム,松ぼっくりの相撲等々,バラエティーに富んだお店が並びました。

活動の振り返りで,1年生は2年生からお店の運営についてのアドバイスをもらいました。1-1のM先生が,お店毎にそのアドバイスをホワイトボードにまとめてくれました。これらをもとに改善を加えて本番に臨みます。

リハーサル第2弾は8日(水)の学習参観日とのこと,保護者の皆さん,楽しみにしていてください。

0

6年 あいさつ運動 5年 音読朝会

今日は朝の話題を2つお知らせします。

1つ目は,6年生のあいさつ運動についてです。あいさつ運動は,6年生の活動として行われてきましたが昨年度,今年度と,コロナ感染拡大防止対策のため本来の形で実施していませんでした。6年生は,感染レベルが下がっている今がチャンスだとばかりに計画を立て,昨日から実施しています。

東西の昇降口で,たすきをかけた当番の児童が,登校する児童に元気に挨拶していました。7時50分~8時まで行うそうです。

挨拶される側が,まだ慣れていなくてギクシャクしてますが,お互いの挨拶が昇降口に響き渡る日も近いでしょう。

お次は,音読朝会です。今日の発表は5年生です。

前回同様,ウォーミングアップはおまつりの詩です。1年と6年,2年と5年,3年と4年が組になり,今日は全体で合わせました。その後,5年生の登場です。

5年生が読んだのは「大造じいさんとがん」のクライマックス,残雪とハヤブサの対決の場面です。自分の解釈を表現している子もいて,なかなか上手に読めました。私が小学生のころから既にあった物語文ですから,お家の方々もきっと読んだことでしょう。5年生のお家の方々は,小学生のころを思い出しながら一緒に読んでみてはいかがでしょうか?

1つ目は,6年生のあいさつ運動についてです。あいさつ運動は,6年生の活動として行われてきましたが昨年度,今年度と,コロナ感染拡大防止対策のため本来の形で実施していませんでした。6年生は,感染レベルが下がっている今がチャンスだとばかりに計画を立て,昨日から実施しています。

東西の昇降口で,たすきをかけた当番の児童が,登校する児童に元気に挨拶していました。7時50分~8時まで行うそうです。

挨拶される側が,まだ慣れていなくてギクシャクしてますが,お互いの挨拶が昇降口に響き渡る日も近いでしょう。

お次は,音読朝会です。今日の発表は5年生です。

前回同様,ウォーミングアップはおまつりの詩です。1年と6年,2年と5年,3年と4年が組になり,今日は全体で合わせました。その後,5年生の登場です。

5年生が読んだのは「大造じいさんとがん」のクライマックス,残雪とハヤブサの対決の場面です。自分の解釈を表現している子もいて,なかなか上手に読めました。私が小学生のころから既にあった物語文ですから,お家の方々もきっと読んだことでしょう。5年生のお家の方々は,小学生のころを思い出しながら一緒に読んでみてはいかがでしょうか?

0

6年生 修学旅行のまとめ

「子どもたちの作品」のページに,6年生の修学旅行のまとめをアップしました。以下のリンクからご覧ください。

子どもたちの作品 - 面瀬小学校 (kesennuma.ed.jp)

子どもたちの作品 - 面瀬小学校 (kesennuma.ed.jp)

0

2-2 国語「お手紙」の授業

3校時,2年2組の国語の授業を参観しました。初任2年目も初任研は課題研究という形で続いており,R先生は国語の「読むこと」の領域の学習指導に取り組んでいます。

教材は「お手紙」(作:アーノルド・ローベル)です。気仙沼市で使っている東京書籍の教科書には最近加えられたものなので,お父さんお母さんは読んだことはないかもしれませんが,がま君とかえる君の友情を描いたホッコリする物語です。

R先生は,教材文を全文掲示したり,小グループでの話し合いを取り入れたりといろいろ工夫しながら学習を進めていました。

そのためか,2年2組の子どもたちは,自分の考えをノートに書いたり,それを基に話し合ったりする力が以前より付いているように感じました。たくさん音読してしっかり内容を捉え,友達と考えを交流させることで自分の考えを深めて欲しいと思います。

教材は「お手紙」(作:アーノルド・ローベル)です。気仙沼市で使っている東京書籍の教科書には最近加えられたものなので,お父さんお母さんは読んだことはないかもしれませんが,がま君とかえる君の友情を描いたホッコリする物語です。

R先生は,教材文を全文掲示したり,小グループでの話し合いを取り入れたりといろいろ工夫しながら学習を進めていました。

そのためか,2年2組の子どもたちは,自分の考えをノートに書いたり,それを基に話し合ったりする力が以前より付いているように感じました。たくさん音読してしっかり内容を捉え,友達と考えを交流させることで自分の考えを深めて欲しいと思います。

0

第9回海洋教育こどもサミットin東北(オンライン)

今日5,6校時に5年生が,第9回海洋教育こどもサミットin東北にオンラインで参加しました。これは,東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター主催によるもので,岩手県洋野町,宮城県気仙沼市,福島県只見町から小中26校が参加しました。

今年は,各学校の海洋教育の取組は事前にweb上で動画を閲覧し,今日の交流は,事前に各自が作った「海の旗」を紹介し合うワークショップがメインでした。本校からは3人の代表が,種市小,中野小,気仙沼小,階上小の子どもたちに向けて旗を紹介しました。

旗の構図や色に込めた想い願いについて紹介すると,相手から質問や感想をもらいます。そのやり取りの中で,お互いがこれまで取り組んできた海洋教育の内容についてもうかがい知ることができ,有意義な時間となりました。

こちらからも質問や感想を積極的に述べることができ,立派でした。2ターンで4校と交流し,振り返りでは,それぞれの学校に一人一人がメッセージを書きました。

約80分間,集中力を切らさず真剣に取り組みました。頑張りましたね。

今年は,各学校の海洋教育の取組は事前にweb上で動画を閲覧し,今日の交流は,事前に各自が作った「海の旗」を紹介し合うワークショップがメインでした。本校からは3人の代表が,種市小,中野小,気仙沼小,階上小の子どもたちに向けて旗を紹介しました。

旗の構図や色に込めた想い願いについて紹介すると,相手から質問や感想をもらいます。そのやり取りの中で,お互いがこれまで取り組んできた海洋教育の内容についてもうかがい知ることができ,有意義な時間となりました。

こちらからも質問や感想を積極的に述べることができ,立派でした。2ターンで4校と交流し,振り返りでは,それぞれの学校に一人一人がメッセージを書きました。

約80分間,集中力を切らさず真剣に取り組みました。頑張りましたね。

0

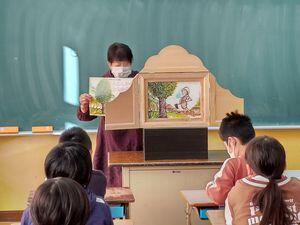

「朝のおはなし会」本日最終回

コロナの影響で2年ぶりに実施した「朝のおはなし会」も今日が今年度最終回になりました。青山京子さん,三橋千代子さん,藤田佳代さん,小野寺智恵さんにお出でいただき,2年1組,4年生,5年1組,5年2組で読み聞かせをしていただきました。

4年生は「とんとんからり とんからり」,2年1組は「すき ときどき きらい」を読んでいただきました。

5年1組は「100万回死んだねこ」,5年2組は「世界の難民の子どもたち(イラン ナビットの話)」を読んでいただきました。

今日は最終日ということで,読み聞かせを行った各教室で,子どもたちから読み聞かせボランティアの方々に感謝のメッセージが贈られました。

インターネットにどっぷりとつかっている今時の子どもたちだからこそ,読書は大切だと考えます。その扉を開いてくださっている4人の方々に心から感謝します。来年度もどうぞよろしくお願いします。

4年生は「とんとんからり とんからり」,2年1組は「すき ときどき きらい」を読んでいただきました。

5年1組は「100万回死んだねこ」,5年2組は「世界の難民の子どもたち(イラン ナビットの話)」を読んでいただきました。

今日は最終日ということで,読み聞かせを行った各教室で,子どもたちから読み聞かせボランティアの方々に感謝のメッセージが贈られました。

インターネットにどっぷりとつかっている今時の子どもたちだからこそ,読書は大切だと考えます。その扉を開いてくださっている4人の方々に心から感謝します。来年度もどうぞよろしくお願いします。

0

面瀬地区小中学校連携事業 第2回小中連絡会

今日の6校時目から,2回目の小中連絡会を本校で行いました。まず6校時は6年1組算数と6年おおぞら学級の自立活動の授業を小中の先生方全員で参観しました。

6年1組の算数は,面積が12㎠の長方形の縦と横の長さの関係を表を使って調べ,反比例の特徴を考える学習でした。

6年おおぞら学級は,各自の自立課題に合わせて,国語的な課題,算数的な課題,作業的な課題,手指の訓練に取り組みました。

その後は,「総合的な学習の時間」「ICT活用」「児童生徒支援」「学力向上」の4グループに分かれて情報交換を行いました。私が参加した「総合的な学習の時間」グループでは,各学年の学習内容を紹介し合いました。内容面,目標面,評価面などで連携して行く必要があると感じました。

これからもこういう活動を重ね,小中連携をさらに進めていきたいと考えています。

6年1組の算数は,面積が12㎠の長方形の縦と横の長さの関係を表を使って調べ,反比例の特徴を考える学習でした。

6年おおぞら学級は,各自の自立課題に合わせて,国語的な課題,算数的な課題,作業的な課題,手指の訓練に取り組みました。

その後は,「総合的な学習の時間」「ICT活用」「児童生徒支援」「学力向上」の4グループに分かれて情報交換を行いました。私が参加した「総合的な学習の時間」グループでは,各学年の学習内容を紹介し合いました。内容面,目標面,評価面などで連携して行く必要があると感じました。

これからもこういう活動を重ね,小中連携をさらに進めていきたいと考えています。

0

面瀬地区総合防災訓練

11月21日(日)気仙沼市の総合防災訓練に合わせて,面瀬地区も総合防災訓練を行いました。小中学校を登校日にして全員参加にしたのは,面瀬地区,階上地区,松岩地区の3つです。面瀬地区は今年の新しい試みとして,訓練内容を考える際に中学生が参画することにしたそうです。そのお陰でしょうか,各地区の訓練は工夫のある活動になったようです。当日の各地区の様子の一部を紹介します。

下沢ではバケツリレを行いました。高谷では小学生は応急処置,中学生はAEDの使い方を学びました。

上沢1区ではゴミ拾いをしながら地区の危険箇所を確認しました。上沢2区ではテントの設営訓練を行いました。

上沢3区では土のう作りを体験しました。土をたくさん入れすぎて運ぶのが大変だったそうです。上沢では水消火器で消火訓練をしました。水を蓄えたコンクリートミキサー車も登場しました。

青葉ヶ丘ではバケツリレーでの消火訓練を行いました。千岩田では新聞紙でスリッパ作りを行いました。

赤田も新聞紙のスリッパ作りをしました。大きな名札を胸に貼ってお互いの名前が分かるようにして活動していました。鶴巻1区ではテント設営訓練を行いました。

鶴巻2区は炊き出し訓練を行いました。自分の分のおにぎりを握りました。

ここでは,訓練内容の一つだけを紹介しました。この他にもいろいろな訓練や活動が行われていました。レクリェーション的な活動を組み合わせた地区もあったようです。小学生からお年寄りまでの多くの人が顔を合わせることにも価値があると改めて感じました。また,参加した子どもたちが在宅時の避難行動を確認できたことや自分の地域には頼りになる人々がいることに気付くことができたことも大切な学びになりました。

参加した皆さんお疲れ様でした。

下沢ではバケツリレを行いました。高谷では小学生は応急処置,中学生はAEDの使い方を学びました。

上沢1区ではゴミ拾いをしながら地区の危険箇所を確認しました。上沢2区ではテントの設営訓練を行いました。

上沢3区では土のう作りを体験しました。土をたくさん入れすぎて運ぶのが大変だったそうです。上沢では水消火器で消火訓練をしました。水を蓄えたコンクリートミキサー車も登場しました。

青葉ヶ丘ではバケツリレーでの消火訓練を行いました。千岩田では新聞紙でスリッパ作りを行いました。

赤田も新聞紙のスリッパ作りをしました。大きな名札を胸に貼ってお互いの名前が分かるようにして活動していました。鶴巻1区ではテント設営訓練を行いました。

鶴巻2区は炊き出し訓練を行いました。自分の分のおにぎりを握りました。

ここでは,訓練内容の一つだけを紹介しました。この他にもいろいろな訓練や活動が行われていました。レクリェーション的な活動を組み合わせた地区もあったようです。小学生からお年寄りまでの多くの人が顔を合わせることにも価値があると改めて感じました。また,参加した子どもたちが在宅時の避難行動を確認できたことや自分の地域には頼りになる人々がいることに気付くことができたことも大切な学びになりました。

参加した皆さんお疲れ様でした。

0

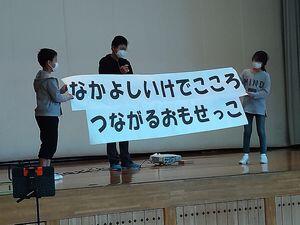

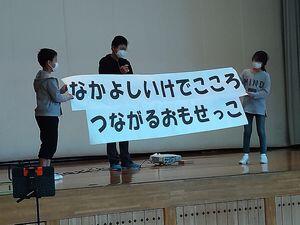

あすなろまつり

今日2~4校時に児童会のお祭りである「あすなろまつり」を行いました。5,6年生が委員会毎にお店を出し,1~4年生がそれらを回ります。先ずは出店されたお店を紹介しましょう。

運動委員会のお店は「スポーツコーナー」,保健委員会は「缶積みで金賞をねらおう!」です。

ふれあい委員会は「箱の中身は何でしょう?」,計画委員会は「つって楽しい魚釣り」のお店を出しました。

放送委員会のお店は「フリースローバスケ」,給食委員会は「ストラックアウト」です。

掲示委員会は「ボウリング」,環境美化委員会は「射的」のお店を出しました。

図書委員会は「ちょっと不思議なおばけ屋敷」,特別出店として,そよかぜ学級のMさんが「動物ものまねやさん」のお店を出しました。

部屋をすっかり暗くできない分,目隠しのメガネをかけさせたり,スズランテープで海の中を演出したりなど,どのお店も工夫を凝らしていました。低学年と中学年で難易度を変えているのも良かったです。

お店以外にもお楽しみがあります。「おもしん探し」です。面瀬小学校のマスコットキャラクターである「おもしん」とその仲間「はなしん」「おもぴー」を探し出し,裏に書いてある文字を集めて暗号文を解読します。

正解は「なかよしいけで こころつながる おもせっこ」でした。

同じ道具をみんなで使うお店では,入店時に手指消毒をしていて感染対策もバッチリでした。

開会行事でのお店紹介ムービーはなかなかの出来でした。6年生のKさんは原稿無しで開会の言葉を述べ,フロアの子どもたちは憧れの気持ちをもったようです。

閉会行事後は,5,6年生は後片付け,3年生は教室に戻ってすぐに振り返りの作文を書いていました。

子どもたちの手による,子どもたちが主役の「あすなろまつり」,こどもたちのたくさんの輝きを見ることができてホッコリした気持ちになりました。みんなお疲れ様でした。

運動委員会のお店は「スポーツコーナー」,保健委員会は「缶積みで金賞をねらおう!」です。

ふれあい委員会は「箱の中身は何でしょう?」,計画委員会は「つって楽しい魚釣り」のお店を出しました。

放送委員会のお店は「フリースローバスケ」,給食委員会は「ストラックアウト」です。

掲示委員会は「ボウリング」,環境美化委員会は「射的」のお店を出しました。

図書委員会は「ちょっと不思議なおばけ屋敷」,特別出店として,そよかぜ学級のMさんが「動物ものまねやさん」のお店を出しました。

部屋をすっかり暗くできない分,目隠しのメガネをかけさせたり,スズランテープで海の中を演出したりなど,どのお店も工夫を凝らしていました。低学年と中学年で難易度を変えているのも良かったです。

お店以外にもお楽しみがあります。「おもしん探し」です。面瀬小学校のマスコットキャラクターである「おもしん」とその仲間「はなしん」「おもぴー」を探し出し,裏に書いてある文字を集めて暗号文を解読します。

正解は「なかよしいけで こころつながる おもせっこ」でした。

同じ道具をみんなで使うお店では,入店時に手指消毒をしていて感染対策もバッチリでした。

開会行事でのお店紹介ムービーはなかなかの出来でした。6年生のKさんは原稿無しで開会の言葉を述べ,フロアの子どもたちは憧れの気持ちをもったようです。

閉会行事後は,5,6年生は後片付け,3年生は教室に戻ってすぐに振り返りの作文を書いていました。

子どもたちの手による,子どもたちが主役の「あすなろまつり」,こどもたちのたくさんの輝きを見ることができてホッコリした気持ちになりました。みんなお疲れ様でした。

0

1年 音読朝会

11月16日(火)の朝会は,1年生が発表する音読朝会でした。少し遅れましたがその様子を紹介します。

音読朝会恒例のウォーミングアップは「おまつり」という北原白秋の詩の音読でした。1年と6年,2年と5年,3年と4年に分かれて「みこしだ」や「わっしょい」等の言葉を中心に綴られた微妙に違う3種類の詩を声を合わせて読みました。おそらく一斉に読むと躍動感のある詩になるのでしょうが,合わせるのは次回のお楽しみになりました。

次は1年生の発表です。国語の教科書に載っている「おおきくなあれ」(さかたひろお)と「ありがとう」(しょうじたけし)の詩の暗唱を発表しました。

詩の内容に合わせて身振り手振りも入りましたが,これは1年生の子どもたちからの「動きを入れたい」という提案から行ったとききました。とっても可愛かったです。

今朝の三陸新報で15日(月)に実施した英交流記念植樹の様子が紹介されていました。

音読朝会恒例のウォーミングアップは「おまつり」という北原白秋の詩の音読でした。1年と6年,2年と5年,3年と4年に分かれて「みこしだ」や「わっしょい」等の言葉を中心に綴られた微妙に違う3種類の詩を声を合わせて読みました。おそらく一斉に読むと躍動感のある詩になるのでしょうが,合わせるのは次回のお楽しみになりました。

次は1年生の発表です。国語の教科書に載っている「おおきくなあれ」(さかたひろお)と「ありがとう」(しょうじたけし)の詩の暗唱を発表しました。

詩の内容に合わせて身振り手振りも入りましたが,これは1年生の子どもたちからの「動きを入れたい」という提案から行ったとききました。とっても可愛かったです。

今朝の三陸新報で15日(月)に実施した英交流記念植樹の様子が紹介されていました。

0

2-1 国語「たからものを しょうかいしよう」」

5校時,2年1組の国語の授業を参観しました。「たからものを しょうかいしよう」という話すこと・聞くことの学習です。子どもたちはお家にある宝物をタブレットで撮影して,それを大型モニターに映しながら紹介のスピーチをします。

これは実物を提示しながら説明する「show & tell」という自己表現の学習方法で,アメリカ由来のものです。ピカチュウのぬいぐるみ,猫,洋服,バレーボール,メダカなど宝物は人それぞれです。それらを画面に映しながら2年1組の子どもたちも頑張りました。

スピーチの後は,質問タイムです。「どのくらいの大きさですか?」「名前は付けていますか?」「どんなときに着ますか?」など,鋭い質問に対して,話者もしっかり答えていました。

中には,スピーチメモを一切見ないで話した子もいて感心しました。最後は担任のN先生も自分の宝物を紹介しました。初めて6年生を担任したとき,女子が作ってくれたカエルのぬいぐるみがN先生の宝物でした。きっとその子たちと充実した日々を過ごしたからなのでしょう。今の2年1組の子どもたちともたくさんの良い時間を共有してください。

これは実物を提示しながら説明する「show & tell」という自己表現の学習方法で,アメリカ由来のものです。ピカチュウのぬいぐるみ,猫,洋服,バレーボール,メダカなど宝物は人それぞれです。それらを画面に映しながら2年1組の子どもたちも頑張りました。

スピーチの後は,質問タイムです。「どのくらいの大きさですか?」「名前は付けていますか?」「どんなときに着ますか?」など,鋭い質問に対して,話者もしっかり答えていました。

中には,スピーチメモを一切見ないで話した子もいて感心しました。最後は担任のN先生も自分の宝物を紹介しました。初めて6年生を担任したとき,女子が作ってくれたカエルのぬいぐるみがN先生の宝物でした。きっとその子たちと充実した日々を過ごしたからなのでしょう。今の2年1組の子どもたちともたくさんの良い時間を共有してください。

0

4年 ワカメ種はさみ体験

4年生は今日,尾崎漁港でワカメ種はさみ体験をしました。指導してくださったのは小野寺憲雄さんと松岩尾崎マルセンワカメグループの皆さんです。

小野寺さんから種のはさみ方について,成長点を傷めないように糸の部分を挟むこと,二人組になってロープをねじり広げる役と挟む役が協力して行うこと等のやり方を教えていただいた後,早速,作業を開始しました。

毎年,糸ではなく葉の部分を挟んでしまう子がたくさんいるとのことですが,今年の4年生はなかなか上手に挟んでいました。白いバケツに入った種は,現在は地種を取ることはしておらず,専門の業者から買い求めているそうです。4年生は50mのロープ2本に種を挟みましたが,小野寺さんたちは4人で370本も挟むそうです。

刈り取りは3ヶ月後の2月中旬になるそうです。その頃には3m近くの大きさに成長しているそうです。昔と比べて,子どもたちを船に乗せて刈り取りをさせることはできなくなりましたが,クレーンとフォークリフトで吊り上げて,船上のような形で体験をさせてくれるそうです。4年生は,その時までに,ワカメのことをいろいろ調べてまとめていくそうです。がんばれ!

小野寺さんから種のはさみ方について,成長点を傷めないように糸の部分を挟むこと,二人組になってロープをねじり広げる役と挟む役が協力して行うこと等のやり方を教えていただいた後,早速,作業を開始しました。

毎年,糸ではなく葉の部分を挟んでしまう子がたくさんいるとのことですが,今年の4年生はなかなか上手に挟んでいました。白いバケツに入った種は,現在は地種を取ることはしておらず,専門の業者から買い求めているそうです。4年生は50mのロープ2本に種を挟みましたが,小野寺さんたちは4人で370本も挟むそうです。

刈り取りは3ヶ月後の2月中旬になるそうです。その頃には3m近くの大きさに成長しているそうです。昔と比べて,子どもたちを船に乗せて刈り取りをさせることはできなくなりましたが,クレーンとフォークリフトで吊り上げて,船上のような形で体験をさせてくれるそうです。4年生は,その時までに,ワカメのことをいろいろ調べてまとめていくそうです。がんばれ!

0

6年 校庭を通じた日英交流記念植樹

3校時,6年生が,イギリスのソレントアカデミートラストという学校から寄贈いただいたナナカマドの木を植樹しました。この交流はソレントアカデミートラストのエド先生と高崎経済大学の特命助教 寺田光成(通称:チャーリー)先生のお世話によって実現したものです。今日は千葉県からわざわざ寺田先生にお出でいただきました。

植樹のセレモニーに先駆けて,なぜこの交流が行われるのかについて寺田先生から説明がありました。

サクラツリープロジェクトで日本からサクラの苗木を贈られていたソレントアカデミートラストのエド先生たちが,お返しをしたいと日本の交流先を考えていたところ,『School That Heal』という本に,ソレントアカデミートラストと面瀬小学校が,地域の自然を生かした校庭として紹介されていたことから,面瀬小学校に苗木を贈ることに決まったのだそうです。

ナナカマドはイギリス由来の樹木で寒さにも強く,オモトープに来る鳥たちの餌木にもなることから選んだそうです。

また,エド先生が学校の子どもたちが作った学校の園芸活動の様子を紹介するメッセージビデオを見せていただきました。

教室に戻った子どもたちは,オモトープで遊んで楽しかったことなどの思い出を書き出しました。これらをもとにオモトープや校庭のこと,面瀬川での学習のことなどをビデオメッセージにまとめてソレントアカデミートラストに送ることにしました。イギリスとの交流のスタートです。6年生の探究学習のまとめ等も見てもらえたらいいなぁと思っています。

植樹のセレモニーに先駆けて,なぜこの交流が行われるのかについて寺田先生から説明がありました。

サクラツリープロジェクトで日本からサクラの苗木を贈られていたソレントアカデミートラストのエド先生たちが,お返しをしたいと日本の交流先を考えていたところ,『School That Heal』という本に,ソレントアカデミートラストと面瀬小学校が,地域の自然を生かした校庭として紹介されていたことから,面瀬小学校に苗木を贈ることに決まったのだそうです。

ナナカマドはイギリス由来の樹木で寒さにも強く,オモトープに来る鳥たちの餌木にもなることから選んだそうです。

また,エド先生が学校の子どもたちが作った学校の園芸活動の様子を紹介するメッセージビデオを見せていただきました。

教室に戻った子どもたちは,オモトープで遊んで楽しかったことなどの思い出を書き出しました。これらをもとにオモトープや校庭のこと,面瀬川での学習のことなどをビデオメッセージにまとめてソレントアカデミートラストに送ることにしました。イギリスとの交流のスタートです。6年生の探究学習のまとめ等も見てもらえたらいいなぁと思っています。

0

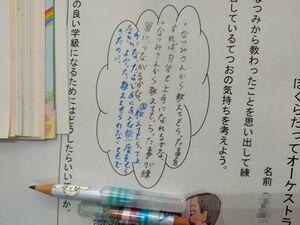

4-1 初任者研修 授業研究会:道徳「よさを認め,助け合う友情」

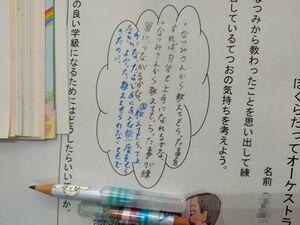

これまでもしばしばお知らせしていましたが,4-1の担任のC先生は初任の先生なので初任者研修を受けています。今日の2校時は2回目の研究授業で,細案という詳しい指導案を書き,全校の先生が参観する,一番大切な研修です。

授業の主題は,よさを認め,助け合う友情で,教科書の「ぼくらだってオーケストラ」という教材を使った道徳の授業です。

子どもたちはワークシートに書いた自分の考えをもとに,ペアになって主人公になったつもりで気持ちを伝えたり,グループで4-1がさらに仲の良い学級になるためにはどうしたらいいかを話し合ったりしました。

最後は担任のC先生の友達との関係についての体験談を聞きました。しっかり体と耳を向けて聞いていました。ペア,グループでの形態での学習もしっかりできるようになり,子どもたちの成長とC先生の指導の積み重ねを感じました。勿論,課題もたくさんありましたので,授業改善のために一緒に頑張りたいと思います。C先生お疲れ様でした。

授業の主題は,よさを認め,助け合う友情で,教科書の「ぼくらだってオーケストラ」という教材を使った道徳の授業です。

子どもたちはワークシートに書いた自分の考えをもとに,ペアになって主人公になったつもりで気持ちを伝えたり,グループで4-1がさらに仲の良い学級になるためにはどうしたらいいかを話し合ったりしました。

最後は担任のC先生の友達との関係についての体験談を聞きました。しっかり体と耳を向けて聞いていました。ペア,グループでの形態での学習もしっかりできるようになり,子どもたちの成長とC先生の指導の積み重ねを感じました。勿論,課題もたくさんありましたので,授業改善のために一緒に頑張りたいと思います。C先生お疲れ様でした。

0

校内持久走大会

今日は好天に恵まれ,1日遅れの校内持久走大会を行いました。低学年は800m,中学年は1200m,高学年は1600mの距離を走りました。

多くのお家の方々にお出でいただき,子どもたちへたくさんの拍手や声援をいただました。校舎前では,疲れていても応援でギアを上げた子どもを何人も目にしました。応援の力は本当にすごいです。

それぞれの目標を立て,それぞれの想いをもって子どもたちは走りました。6年生のG先生に聞くと,6年生は1位の子も1分以上タイムをつめ,多くの子が自己ベストを更新したということでした。

子どもたちの走り終えた後の清々しい表情を見て嬉しくなりました。朝や業間の練習頑張りましたね。

走路の安全確保のためにご協力いただきました面瀬地区防犯協会の皆様,保護者ボランティアの方々に心より感謝申し上げます。

多くのお家の方々にお出でいただき,子どもたちへたくさんの拍手や声援をいただました。校舎前では,疲れていても応援でギアを上げた子どもを何人も目にしました。応援の力は本当にすごいです。

それぞれの目標を立て,それぞれの想いをもって子どもたちは走りました。6年生のG先生に聞くと,6年生は1位の子も1分以上タイムをつめ,多くの子が自己ベストを更新したということでした。

子どもたちの走り終えた後の清々しい表情を見て嬉しくなりました。朝や業間の練習頑張りましたね。

走路の安全確保のためにご協力いただきました面瀬地区防犯協会の皆様,保護者ボランティアの方々に心より感謝申し上げます。

0

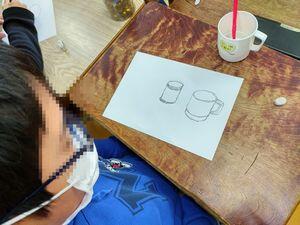

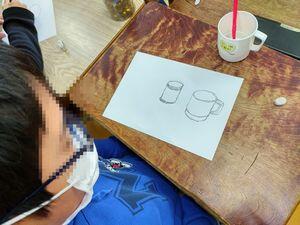

5-2 図工のトピック授業「歯みがきコップを描く」

3校時,5年2組を覗くと,何だか見覚えのあることをR先生がしていました。昨日の朝会で市の図工美術作品展で入賞した児童への賞状の伝達を行いましたが,その後に私が立体的に描くためのコツについて話しました。R先生はそれを生かした図工の学習をトピックとして扱っていたのです。

最初は円筒形のデッサンです。算数の円柱の立体模型,空き缶等の他,トイレットペーパーを描いたグループもありました。ポイントは見る位置によって上下2つの底面の見え方が違ってくるということです。

次は発展系で歯みがきコップに挑戦。R先生が取っ手の部分の見え方,描き方を確認しました。

それに基づいて子どもたちも挑戦。なかなか上手です。お家の方々が学んだ頃と比べると,創造力や自由な発想を働かせるような題材が多くなりました。しかし,それを支える技術的な部分を身に付けないと創造力や発想は広がりにくいようです。今日のような授業も大切なんだなぁと改めて実感した3校時でした。

職員室前の廊下に図工美術作品展の入賞作品を展示しています。お立ち寄りください。図工の話題が2日続いてしまいました。ゴメンナサイ。

最初は円筒形のデッサンです。算数の円柱の立体模型,空き缶等の他,トイレットペーパーを描いたグループもありました。ポイントは見る位置によって上下2つの底面の見え方が違ってくるということです。

次は発展系で歯みがきコップに挑戦。R先生が取っ手の部分の見え方,描き方を確認しました。

それに基づいて子どもたちも挑戦。なかなか上手です。お家の方々が学んだ頃と比べると,創造力や自由な発想を働かせるような題材が多くなりました。しかし,それを支える技術的な部分を身に付けないと創造力や発想は広がりにくいようです。今日のような授業も大切なんだなぁと改めて実感した3校時でした。

職員室前の廊下に図工美術作品展の入賞作品を展示しています。お立ち寄りください。図工の話題が2日続いてしまいました。ゴメンナサイ。

0

3年 図工「光サンドイッチ」

3校時,3年生の図工の様子を参観しました。取り組んでいたのは「光サンドイッチ」という教材での工作で,ステンドグラス的に光を生かす作品です。

上の作品はO先生が作った見本です。子どもたちはボール紙で形を作り,光を柔らかく透過する紙に木工用ボンドで貼り付けていきます。

子どもたちは宇宙空間や海の中をイメージして枠を切り抜いていたようです。

貼り付け終わって裏から見ると上のような感じです。先生に確認してもらい今日の作業は終了です。次回は色セロファンを使って仕上げていきます。できあがりが楽しみです。

上の作品はO先生が作った見本です。子どもたちはボール紙で形を作り,光を柔らかく透過する紙に木工用ボンドで貼り付けていきます。

子どもたちは宇宙空間や海の中をイメージして枠を切り抜いていたようです。

貼り付け終わって裏から見ると上のような感じです。先生に確認してもらい今日の作業は終了です。次回は色セロファンを使って仕上げていきます。できあがりが楽しみです。

0

火災想定避難訓練

3校時に火災想定の避難訓練を行いました。1階の家庭科室から出火したという想定です。子どもたちは訓練放送をよく聞いて準備を行い,「お・は・し・も」の約束を守って避難することができました。

1,2年生はハンカチで口を押さえて,教室から直接避難しました。他の学年は閉まった防火扉を開けて,扉の段差を乗り越えて避難しました。

整然と避難し,おしゃべりもなかったので消防署の長山司令補よりお褒めの言葉をいただきました。

その後,6年生の代表による消火訓練,3年生による煙道訓練を行いました。火事が起きた際,自分で考え,正しく行動できるように,訓練を生かしてほしいと思います。

1,2年生はハンカチで口を押さえて,教室から直接避難しました。他の学年は閉まった防火扉を開けて,扉の段差を乗り越えて避難しました。

整然と避難し,おしゃべりもなかったので消防署の長山司令補よりお褒めの言葉をいただきました。

その後,6年生の代表による消火訓練,3年生による煙道訓練を行いました。火事が起きた際,自分で考え,正しく行動できるように,訓練を生かしてほしいと思います。

0

5年生2名が,気仙沼スローフェスタ2021に参加してきました

11月6日,7日に内湾地区で行われた気仙沼スローフェスタ2021に,本校5年2組のY君とSさんが参加しました。参加したのは6日午後,PIER7で行われた「小中学生の探究プレゼン」で,2人は学校を代表して発表してきました。

学校ではロイロノートで発表資料を作っていますが,今回はそれらをPDFデータにしたものを使うことになったので,PCの操作の確認を事前に行いました。

一番最初の発表ということで,緊張はあったようですが,これまでの5年生全体の海に関する学習の様子,それに基づいてスタートしたグループでの探究学習のテーマ紹介,2人のグループが取り組んでいるプランクトンについて研究内容をしっかり伝えることができました。

Sさんはコメンテーター横山さんから,テーマ設定の一番の要因を聞かれて的確に答えていました。自分たちができることに目を向けること,すぐできる簡単なことから始めることが大切だと評価してもらいました。他校の探究学習について話を聞くことができたのも,今後に向けて意味あることのように感じました。

今回は小学校3校,中学校5校が発表しました。プレゼンのコンテストではありませんが,会場は緊張モードでした。会場の雰囲気を暖めようとする司会者が「発表者の誰か,意気込みを話してくれない?」と発表者に無茶ぶりすると,シーンとした中,本校のY君が手を挙げ,「発表がんばります!」と語りました。何だかとっても誇らしく思いました。

学校ではロイロノートで発表資料を作っていますが,今回はそれらをPDFデータにしたものを使うことになったので,PCの操作の確認を事前に行いました。

一番最初の発表ということで,緊張はあったようですが,これまでの5年生全体の海に関する学習の様子,それに基づいてスタートしたグループでの探究学習のテーマ紹介,2人のグループが取り組んでいるプランクトンについて研究内容をしっかり伝えることができました。

Sさんはコメンテーター横山さんから,テーマ設定の一番の要因を聞かれて的確に答えていました。自分たちができることに目を向けること,すぐできる簡単なことから始めることが大切だと評価してもらいました。他校の探究学習について話を聞くことができたのも,今後に向けて意味あることのように感じました。

今回は小学校3校,中学校5校が発表しました。プレゼンのコンテストではありませんが,会場は緊張モードでした。会場の雰囲気を暖めようとする司会者が「発表者の誰か,意気込みを話してくれない?」と発表者に無茶ぶりすると,シーンとした中,本校のY君が手を挙げ,「発表がんばります!」と語りました。何だかとっても誇らしく思いました。

0

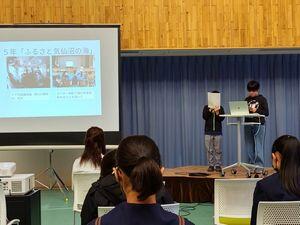

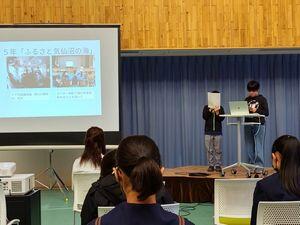

面瀬小学校ESD公開授業研究会及び気仙沼ESD/RCE円卓会議2021

今日,面瀬小学校を会場に,気仙沼ESD/RCE円卓会議2021が行われました。これはESDの関係者が一堂に会しての会議で,今年は「多様なステークホルダーを巻き込む学校・地域包括型ESD for 2030の展開」というパネルディスカッションを中心に行われました。それとあわせて,午前中は本校のESDの取組として1年1組と5年生の授業を公開しました。

1年生は生活科で,「保育所・幼稚園のお友達が喜ぶ遊びを考えよう」という課題で学習に取り組みました。岩月保育所,葦の芽星谷幼稚園のお友達からの返信ビデオを見てやる気が高まっていました。

5年生は,「ふるさと気仙沼の海」というテーマで行ったグループでの探究学習の中間発表会を公開しました。二つの授業は管内の先生方の他,菅原市長さんにも参観いただきました。

たくさんの先生方に参観いただき,授業について議論できることは貴重な機会ですが,負担のかかることでもあります。これを毎年行っている本校の先生方を本当に誇らしく思いました。また,午後は円卓会議に全員で参加して最新のESDの動向について学びました。

1年生は生活科で,「保育所・幼稚園のお友達が喜ぶ遊びを考えよう」という課題で学習に取り組みました。岩月保育所,葦の芽星谷幼稚園のお友達からの返信ビデオを見てやる気が高まっていました。

5年生は,「ふるさと気仙沼の海」というテーマで行ったグループでの探究学習の中間発表会を公開しました。二つの授業は管内の先生方の他,菅原市長さんにも参観いただきました。

たくさんの先生方に参観いただき,授業について議論できることは貴重な機会ですが,負担のかかることでもあります。これを毎年行っている本校の先生方を本当に誇らしく思いました。また,午後は円卓会議に全員で参加して最新のESDの動向について学びました。

0

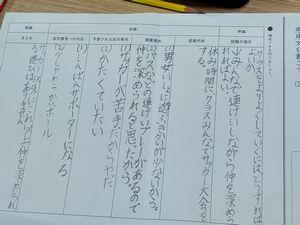

5,6年 持久走大会コースの試走

5校時,5,6年生が合同体育で11月10日に予定している持久走大会のコースの試走を行いました。

高学年のコースは約1600mで校庭10周分あります。校庭南側の坂道の上り下りもありますので頑張り甲斐は満点です。

6年生の先週金曜日の作文のお題は「持久走大会に向けて」というものでした。それぞれが自分の目標を綴っていましたが,私が最も感動したのは「毎年応援に来ていたおじいちゃんが亡くなってしまい,今年は応援の声を直接聞くことはできないけど,おじいちゃんのために頑張りたい。」という作文です。それぞれがそれぞれの想いや目標をもって走ります。

大会に向けて朝や業間に自主練をしている子もたくさんいます。その努力が報われて自己ベストを更新できるといいなぁと願っています。

高学年のコースは約1600mで校庭10周分あります。校庭南側の坂道の上り下りもありますので頑張り甲斐は満点です。

6年生の先週金曜日の作文のお題は「持久走大会に向けて」というものでした。それぞれが自分の目標を綴っていましたが,私が最も感動したのは「毎年応援に来ていたおじいちゃんが亡くなってしまい,今年は応援の声を直接聞くことはできないけど,おじいちゃんのために頑張りたい。」という作文です。それぞれがそれぞれの想いや目標をもって走ります。

大会に向けて朝や業間に自主練をしている子もたくさんいます。その努力が報われて自己ベストを更新できるといいなぁと願っています。

0

1-2 生活科「おもせのあき(葉っぱや実で遊ぼう)」

2校時,1年2組からは楽しそうな声が聞こえました。覗いてみると秋探しや遠足で集めた葉っぱや木の実を使ってお面を作っていました。目の部分をくり抜いた顔型の厚紙にドングリなどの木の実や杉っ葉,色づいた落ち葉などを木工用ボンドで貼り付けて作りました。

それでは,できあがったお面の一部をご覧ください。

紅葉かな?髪飾りがステキですね。

鼻にした木の実は何でしょう?良い感じですね。こちらは二人でパチリ。お面をつけるとこんな風になるのですね。

目の間と口に付けた松ぼっくりがいいですね。葉っぱで作った髪の毛がかっこいいですね。

にっこりのお口が可愛いですね。こちらはドングリがいっぱいですね。みんなの作品は廊下に展示しています。学校にお寄りの際は,ぜひ見ていってください。

それでは,できあがったお面の一部をご覧ください。

紅葉かな?髪飾りがステキですね。

鼻にした木の実は何でしょう?良い感じですね。こちらは二人でパチリ。お面をつけるとこんな風になるのですね。

目の間と口に付けた松ぼっくりがいいですね。葉っぱで作った髪の毛がかっこいいですね。

にっこりのお口が可愛いですね。こちらはドングリがいっぱいですね。みんなの作品は廊下に展示しています。学校にお寄りの際は,ぜひ見ていってください。

0

4年サケの遡上観察 5年海洋サミット用ビデオ撮影

3校時,4年生が赤田橋付近に面瀬川に遡上してくるサケの様子を観察に行きました。

今年は遡上が遅く,また,数も少ないようでしたが,見つけた5,6匹のサケに「サーモン」「いくら」などの名前を付けて「産卵頑張れー」と声援をおくっていました。

子どもたちはサケが上ってくることを目にして,面瀬川の豊かさをまた感じたようです。この後は,産卵したサケがどのような一生を過ごすのかを学ぶ予定です。

一方,5年生は4,5校時,5日の円卓会議の授業での総合の中間発表の準備と同時進行で,海洋サミット用ビデオ撮影を行いました。

それぞれのグループの発表内容のダイジェストをつなげて,サミットに参加する各校リモートで視聴するビデオを作りました。

テレビ番組の撮影のようにカンペも使いながら,協力して頑張りました。なかなかの作品にまとまりましたので,後日,このホームページからも視聴できるようにしたいと思います。

今年は遡上が遅く,また,数も少ないようでしたが,見つけた5,6匹のサケに「サーモン」「いくら」などの名前を付けて「産卵頑張れー」と声援をおくっていました。

子どもたちはサケが上ってくることを目にして,面瀬川の豊かさをまた感じたようです。この後は,産卵したサケがどのような一生を過ごすのかを学ぶ予定です。

一方,5年生は4,5校時,5日の円卓会議の授業での総合の中間発表の準備と同時進行で,海洋サミット用ビデオ撮影を行いました。

それぞれのグループの発表内容のダイジェストをつなげて,サミットに参加する各校リモートで視聴するビデオを作りました。

テレビ番組の撮影のようにカンペも使いながら,協力して頑張りました。なかなかの作品にまとまりましたので,後日,このホームページからも視聴できるようにしたいと思います。

0

1,2年生活科「おもちゃまつり」にようこそ

5校時,2年生が生活科で「おもちゃ祭り」を企画して,1年生を招待しました。

「ゆみやコーナー」「とことこカメ」「UFOキャッチャー」「ぱっちんカエルとぴょんコップ」「どうぶつポトリ」「あきかんたおし」「手作りレース」など,工夫した内容です。

すごいなぁと思ったのは,UFOキャッチャーで紙コップと画用紙でつくった腕を組み合わせて,パックンとくわえる仕組みを作ったものです。

1年生は,この後,保育所・幼稚園のお友達と交流します。今日の2年生のおもてなしを参考にすることでしょう。

さて,本日,面瀬小のホームページの閲覧数が40万アクセスを突破しました。約十ヶ月で10万回見ていただいたことになります。応援いただき有り難うございました。皆さんの応援を励みに更新頑張ります。

「ゆみやコーナー」「とことこカメ」「UFOキャッチャー」「ぱっちんカエルとぴょんコップ」「どうぶつポトリ」「あきかんたおし」「手作りレース」など,工夫した内容です。

すごいなぁと思ったのは,UFOキャッチャーで紙コップと画用紙でつくった腕を組み合わせて,パックンとくわえる仕組みを作ったものです。

1年生は,この後,保育所・幼稚園のお友達と交流します。今日の2年生のおもてなしを参考にすることでしょう。

さて,本日,面瀬小のホームページの閲覧数が40万アクセスを突破しました。約十ヶ月で10万回見ていただいたことになります。応援いただき有り難うございました。皆さんの応援を励みに更新頑張ります。

0

特別支援教育学級小中交流会

本日,午前中,面瀬川ふれあい農場で小中の特別支援学級の子どもたちの交流会を行いました。

面瀬地区手をつなぐ育成会の熊谷勝信会長さんのご挨拶でスタートし,「だるまさん転んだ」や,さわやか学級のY君考案の「まねっこゲーム」で交流しました。

理事の熊谷涼美枝さんが連れてきた特別ゲストのウサギともふれ合い,楽しい時間を過ごしました。

最後は,お二人の熊谷さんが事前に準備してくださったホクホクの焼き芋をごちそうになりました。子どもたちは周知の仲のようですが,さらに友情を深めることができたようです。天気のように清々しい時間でした。

面瀬地区手をつなぐ育成会の熊谷勝信会長さんのご挨拶でスタートし,「だるまさん転んだ」や,さわやか学級のY君考案の「まねっこゲーム」で交流しました。

理事の熊谷涼美枝さんが連れてきた特別ゲストのウサギともふれ合い,楽しい時間を過ごしました。

最後は,お二人の熊谷さんが事前に準備してくださったホクホクの焼き芋をごちそうになりました。子どもたちは周知の仲のようですが,さらに友情を深めることができたようです。天気のように清々しい時間でした。

0

6年 子ども環境出前授業

今日は1~4年生が遠足です。朝にお見送りをしましたが,すべての学年が今さっき無事に帰校しました。みんな楽しかったようです。

全体の2/3がいないので校庭も少し寂しい感じがします。業間マラソンも閑散とした感じでした。

そんな中,6年生が午後,大崎市の蕪栗沼で環境保全活動を行っている高橋のぞみ先生を講師に迎えて,渡り鳥についての学習会を行いました。

話の中心は,蕪栗沼同様にラムサール条約の指定を受けている志津川湾に飛来するコクガンについてです。いくつか渡りのルートがあり,志津川のコクガンはロシアから北海道を経由して渡ってくること,志津川湾ではアマモなどの海藻を食べること,でも,養殖ワカメは食べていないこと,オオバンという小さい鳥に労働寄生していて採ったアマモを横取りすることなどを教えてくださいました。

子どもたちも,しっかりメモを取りながら真剣に聞いていました。世界とつながっていることを改めて感じることができました。

つい先日,最知や志津川で今年初めてのコクガン飛来の報告があったそうです。尾崎にもコクガンが来ると良いですね。

全体の2/3がいないので校庭も少し寂しい感じがします。業間マラソンも閑散とした感じでした。

そんな中,6年生が午後,大崎市の蕪栗沼で環境保全活動を行っている高橋のぞみ先生を講師に迎えて,渡り鳥についての学習会を行いました。

話の中心は,蕪栗沼同様にラムサール条約の指定を受けている志津川湾に飛来するコクガンについてです。いくつか渡りのルートがあり,志津川のコクガンはロシアから北海道を経由して渡ってくること,志津川湾ではアマモなどの海藻を食べること,でも,養殖ワカメは食べていないこと,オオバンという小さい鳥に労働寄生していて採ったアマモを横取りすることなどを教えてくださいました。

子どもたちも,しっかりメモを取りながら真剣に聞いていました。世界とつながっていることを改めて感じることができました。

つい先日,最知や志津川で今年初めてのコクガン飛来の報告があったそうです。尾崎にもコクガンが来ると良いですね。

0

文化庁 巡回公演事業【演劇】からくり儀右衛門

5,6校時,4~6年生がプロの演劇「からくり儀右衛門」を観劇しました。これは文化庁の文化芸術による子供育成総合事業(巡回公演事業)です。東京から一般社団法人演劇法人ワンダーランドの皆さんをお迎えし,幕末から明治にかけて「東芝」の礎を築いた田中久重の人生を描いた評伝劇を見せていただきました。

本来は事前のワークショップなども計画されていましたが,コロナ禍の中で縮小され,子どもたちの参加は,6年の代表児童が口上を述べるだけになってしまいました。ほぼぶっつけ本番でしたがMさんがしっかり行いました。

中休みに子どもたちに話を聞くと,「速いセリフでも一つ一つのことばがしっかり届いた」「フェイスガードをしているのにあんなに声が聞こえるのがすごい」などの表現者としてのすごさに目を向けた子もいました。

6年の劇で「右挙げて,左挙げて・・・・」と何度も「おまじない」を披露したK君は,前説での演者さんの依頼に応じて,儀右衛門の歌を身振り手振りで盛り上げていました。最後に,R君が感想と御礼を述べ,Yさんが儀右衛門役の松村さんに花束を贈り,感謝を伝えました。

本物の演劇に触れる良い一日になりました。パンフレットを持ち帰ると思いますので,感想など聞いてあげてください。

本来は事前のワークショップなども計画されていましたが,コロナ禍の中で縮小され,子どもたちの参加は,6年の代表児童が口上を述べるだけになってしまいました。ほぼぶっつけ本番でしたがMさんがしっかり行いました。

中休みに子どもたちに話を聞くと,「速いセリフでも一つ一つのことばがしっかり届いた」「フェイスガードをしているのにあんなに声が聞こえるのがすごい」などの表現者としてのすごさに目を向けた子もいました。

6年の劇で「右挙げて,左挙げて・・・・」と何度も「おまじない」を披露したK君は,前説での演者さんの依頼に応じて,儀右衛門の歌を身振り手振りで盛り上げていました。最後に,R君が感想と御礼を述べ,Yさんが儀右衛門役の松村さんに花束を贈り,感謝を伝えました。

本物の演劇に触れる良い一日になりました。パンフレットを持ち帰ると思いますので,感想など聞いてあげてください。

0

朝会(児童集会:図書委員会担当)

今日の朝会は,図書委員会担当の児童集会です。テレビ放送で行いました。

何度かテレビ放送の様子はお知らせしていますが,職員室内の仮設のスタジオから放映しています。カメラも放送委員会の子どもが操作しています。

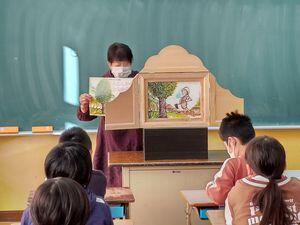

図書委員会の皆さんは図書クイズと紙芝居を行いました。

3年生の教室では,「図書室のテーブルにいるマスコットの犬の名前は何?」「図書室では騒いでも良い。○か×か?」など,出題されるクイズにみんな真剣に取り組んでいました。蔵書数についてのクイズでは一人だけ正解で,大盛り上がりでした。ちなみに蔵書は約5000冊とのことです。

続いて,紙芝居「ぼたもちを喰った仏様」を紹介しました。声を張って堂々と表現していてとっても良かったです。11月19日は委員会毎にお店を出す「あすなろまつり」です。今日の様子を見ていて,図書委員会のお店がとても楽しみになりました。図書委員会の皆さんお疲れ様でした。

何度かテレビ放送の様子はお知らせしていますが,職員室内の仮設のスタジオから放映しています。カメラも放送委員会の子どもが操作しています。

図書委員会の皆さんは図書クイズと紙芝居を行いました。

3年生の教室では,「図書室のテーブルにいるマスコットの犬の名前は何?」「図書室では騒いでも良い。○か×か?」など,出題されるクイズにみんな真剣に取り組んでいました。蔵書数についてのクイズでは一人だけ正解で,大盛り上がりでした。ちなみに蔵書は約5000冊とのことです。

続いて,紙芝居「ぼたもちを喰った仏様」を紹介しました。声を張って堂々と表現していてとっても良かったです。11月19日は委員会毎にお店を出す「あすなろまつり」です。今日の様子を見ていて,図書委員会のお店がとても楽しみになりました。図書委員会の皆さんお疲れ様でした。

0

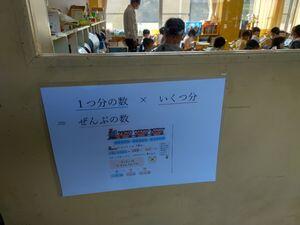

2年 九九検定スタート

2校時,2年1組では算数の授業でした。かけ算の意味についての学習を終え,5の段2の段から九九の構成の学習がスタートします。と同時にその段の九九の暗唱の取組が始まります。

担任のN先生は,子どもたちに「かけ算九九けんていひょう」を配付して,取組方を説明しました。

「検定票を先生に出して,五の段の上がりをやります。」と言って,先生の前で暗唱し,淀みなくすらすら言えたら合格です。合格したところに日付とハンコが記されます。「上がり」は5×1,5×2と小さい方から順に唱える言い方で,「下がり」は反対,「とび」はランダムに唱える言い方です。3つ全部合格したら,その段が合格になります。お家でもきっと練習すると思うので,どうぞ聞いてあげてください。

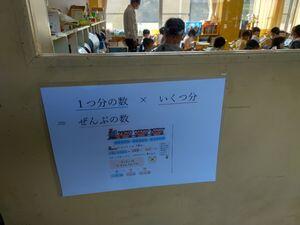

2年2組に移動しようとしたら,後ろの戸に「1つ分の数×いくつ分=全部の数」とかけ算の仕組みをまとめた表示がされていました。R先生が作ったのでしょう。この他にも階段や廊下には4~6年の算数指導をしているM先生が作った求積公式や図形の名前,考え方などが掲示されています。普段から目に触れることによって覚えて欲しいと考えてのことでしょう。頭が下がります。

勉強に適した良い季節になりました。2年生と同様に学習面のチャレンジをするのはどうでしょうか。

担任のN先生は,子どもたちに「かけ算九九けんていひょう」を配付して,取組方を説明しました。

「検定票を先生に出して,五の段の上がりをやります。」と言って,先生の前で暗唱し,淀みなくすらすら言えたら合格です。合格したところに日付とハンコが記されます。「上がり」は5×1,5×2と小さい方から順に唱える言い方で,「下がり」は反対,「とび」はランダムに唱える言い方です。3つ全部合格したら,その段が合格になります。お家でもきっと練習すると思うので,どうぞ聞いてあげてください。

2年2組に移動しようとしたら,後ろの戸に「1つ分の数×いくつ分=全部の数」とかけ算の仕組みをまとめた表示がされていました。R先生が作ったのでしょう。この他にも階段や廊下には4~6年の算数指導をしているM先生が作った求積公式や図形の名前,考え方などが掲示されています。普段から目に触れることによって覚えて欲しいと考えてのことでしょう。頭が下がります。

勉強に適した良い季節になりました。2年生と同様に学習面のチャレンジをするのはどうでしょうか。

0

1年 生活科「おもせのあき」

2校時,ドングリおじさんこと,藤本春男さんにお出でいただき,1年生の生活科「おもせのあき」の学習を行いました。

藤本さんは,クヌギやコナラのドングリや松ぼっくりで作ったリース,柿やウリ,稲穂などたくさんの秋のものを持ってきてくださいました。

お話を聞いた後は,ドングリゴマ,松ぼっくりのリース,押し葉の3つのグループに分かれて作ったり遊んだりしました。

みんな楽しそうに活動していました。今年はドングリが豊作だと聞きました。面瀬川にも遡上する鮭が見られました。急に秋がやってきました。カゼを引かないようにみなさん気を付けてくださいね。

藤本さんは,クヌギやコナラのドングリや松ぼっくりで作ったリース,柿やウリ,稲穂などたくさんの秋のものを持ってきてくださいました。

お話を聞いた後は,ドングリゴマ,松ぼっくりのリース,押し葉の3つのグループに分かれて作ったり遊んだりしました。

みんな楽しそうに活動していました。今年はドングリが豊作だと聞きました。面瀬川にも遡上する鮭が見られました。急に秋がやってきました。カゼを引かないようにみなさん気を付けてくださいね。

0

5年生の野活速報⑤

焼き板作りが終わり,最終日のプログラムがすべて終了しました。焼き板作りでは思い思いの作品ができ,みんな満足顔です。色付けは学校に戻って行います。

残った時間で,昨日のキャンプファイヤーでスタンツをできなかった班が発表して,また盛り上がりました。これからお昼を食べて帰路につきます。

残った時間で,昨日のキャンプファイヤーでスタンツをできなかった班が発表して,また盛り上がりました。これからお昼を食べて帰路につきます。

0

5年生の野活速報④

本日の朝の様子です。「朝の集い」では,みんなで体操をしたり,団体の活動紹介をしたりして他の学校とも交流できました。

これから焼き板作りです。食欲のなかった子も体調が回復して,活動に合流しました。

これから焼き板作りです。食欲のなかった子も体調が回復して,活動に合流しました。

0

5年生の野活速報③

おはようございます。5年生の花山での野外活動も2日目を迎えました。退所の準備があって忙しいため画像は届いていませんが,疲れて食欲のない子が若干名いる以外は,みんな元気だと連絡が入りました。

昨日の活動の様子を紹介します。

ウォークラリーはどきどきの大冒険だったようです。思ったよりも早く全グループがゴールしたので,見晴らし広場での自由遊びの時間をとりました。

食堂はパネルが設置されていました。また,団体ごとに食事の時間をずらすなど感染予防対策をしていました。

キャンプファイヤーは火が燃え尽きるまで盛り上がりました。忘れられない夜となったと思います。途中雨がぽつぽつと落ちてきましたがなんとか最後まで天気が持ちました。

昨日の活動の様子を紹介します。

ウォークラリーはどきどきの大冒険だったようです。思ったよりも早く全グループがゴールしたので,見晴らし広場での自由遊びの時間をとりました。

食堂はパネルが設置されていました。また,団体ごとに食事の時間をずらすなど感染予防対策をしていました。

キャンプファイヤーは火が燃え尽きるまで盛り上がりました。忘れられない夜となったと思います。途中雨がぽつぽつと落ちてきましたがなんとか最後まで天気が持ちました。

0

2

6

1

9

4

9

3

ブログ

面瀬小ニュース

記事がありません。

連絡先

宮城県気仙沼市松崎下赤田58番地

TEL 0226-22-7800

FAX 0226-24-7215

omose-sho◎kesennuma.ed.jp

(迷惑メール防止のため@マークを◎にしています)

学校周辺の地図

QRコード