令和3年度

面瀬小ニュースR4

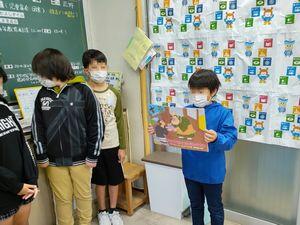

4-1 初任者研修 授業研究会:道徳「よさを認め,助け合う友情」

これまでもしばしばお知らせしていましたが,4-1の担任のC先生は初任の先生なので初任者研修を受けています。今日の2校時は2回目の研究授業で,細案という詳しい指導案を書き,全校の先生が参観する,一番大切な研修です。

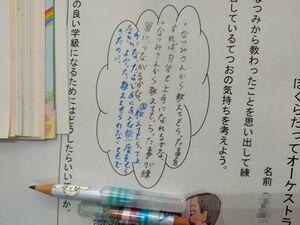

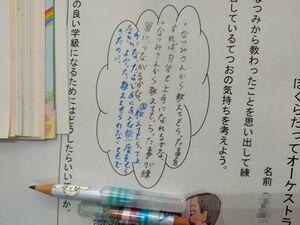

授業の主題は,よさを認め,助け合う友情で,教科書の「ぼくらだってオーケストラ」という教材を使った道徳の授業です。

子どもたちはワークシートに書いた自分の考えをもとに,ペアになって主人公になったつもりで気持ちを伝えたり,グループで4-1がさらに仲の良い学級になるためにはどうしたらいいかを話し合ったりしました。

最後は担任のC先生の友達との関係についての体験談を聞きました。しっかり体と耳を向けて聞いていました。ペア,グループでの形態での学習もしっかりできるようになり,子どもたちの成長とC先生の指導の積み重ねを感じました。勿論,課題もたくさんありましたので,授業改善のために一緒に頑張りたいと思います。C先生お疲れ様でした。

授業の主題は,よさを認め,助け合う友情で,教科書の「ぼくらだってオーケストラ」という教材を使った道徳の授業です。

子どもたちはワークシートに書いた自分の考えをもとに,ペアになって主人公になったつもりで気持ちを伝えたり,グループで4-1がさらに仲の良い学級になるためにはどうしたらいいかを話し合ったりしました。

最後は担任のC先生の友達との関係についての体験談を聞きました。しっかり体と耳を向けて聞いていました。ペア,グループでの形態での学習もしっかりできるようになり,子どもたちの成長とC先生の指導の積み重ねを感じました。勿論,課題もたくさんありましたので,授業改善のために一緒に頑張りたいと思います。C先生お疲れ様でした。

0

校内持久走大会

今日は好天に恵まれ,1日遅れの校内持久走大会を行いました。低学年は800m,中学年は1200m,高学年は1600mの距離を走りました。

多くのお家の方々にお出でいただき,子どもたちへたくさんの拍手や声援をいただました。校舎前では,疲れていても応援でギアを上げた子どもを何人も目にしました。応援の力は本当にすごいです。

それぞれの目標を立て,それぞれの想いをもって子どもたちは走りました。6年生のG先生に聞くと,6年生は1位の子も1分以上タイムをつめ,多くの子が自己ベストを更新したということでした。

子どもたちの走り終えた後の清々しい表情を見て嬉しくなりました。朝や業間の練習頑張りましたね。

走路の安全確保のためにご協力いただきました面瀬地区防犯協会の皆様,保護者ボランティアの方々に心より感謝申し上げます。

多くのお家の方々にお出でいただき,子どもたちへたくさんの拍手や声援をいただました。校舎前では,疲れていても応援でギアを上げた子どもを何人も目にしました。応援の力は本当にすごいです。

それぞれの目標を立て,それぞれの想いをもって子どもたちは走りました。6年生のG先生に聞くと,6年生は1位の子も1分以上タイムをつめ,多くの子が自己ベストを更新したということでした。

子どもたちの走り終えた後の清々しい表情を見て嬉しくなりました。朝や業間の練習頑張りましたね。

走路の安全確保のためにご協力いただきました面瀬地区防犯協会の皆様,保護者ボランティアの方々に心より感謝申し上げます。

0

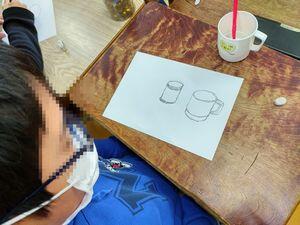

5-2 図工のトピック授業「歯みがきコップを描く」

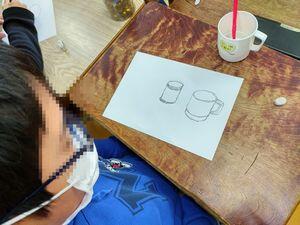

3校時,5年2組を覗くと,何だか見覚えのあることをR先生がしていました。昨日の朝会で市の図工美術作品展で入賞した児童への賞状の伝達を行いましたが,その後に私が立体的に描くためのコツについて話しました。R先生はそれを生かした図工の学習をトピックとして扱っていたのです。

最初は円筒形のデッサンです。算数の円柱の立体模型,空き缶等の他,トイレットペーパーを描いたグループもありました。ポイントは見る位置によって上下2つの底面の見え方が違ってくるということです。

次は発展系で歯みがきコップに挑戦。R先生が取っ手の部分の見え方,描き方を確認しました。

それに基づいて子どもたちも挑戦。なかなか上手です。お家の方々が学んだ頃と比べると,創造力や自由な発想を働かせるような題材が多くなりました。しかし,それを支える技術的な部分を身に付けないと創造力や発想は広がりにくいようです。今日のような授業も大切なんだなぁと改めて実感した3校時でした。

職員室前の廊下に図工美術作品展の入賞作品を展示しています。お立ち寄りください。図工の話題が2日続いてしまいました。ゴメンナサイ。

最初は円筒形のデッサンです。算数の円柱の立体模型,空き缶等の他,トイレットペーパーを描いたグループもありました。ポイントは見る位置によって上下2つの底面の見え方が違ってくるということです。

次は発展系で歯みがきコップに挑戦。R先生が取っ手の部分の見え方,描き方を確認しました。

それに基づいて子どもたちも挑戦。なかなか上手です。お家の方々が学んだ頃と比べると,創造力や自由な発想を働かせるような題材が多くなりました。しかし,それを支える技術的な部分を身に付けないと創造力や発想は広がりにくいようです。今日のような授業も大切なんだなぁと改めて実感した3校時でした。

職員室前の廊下に図工美術作品展の入賞作品を展示しています。お立ち寄りください。図工の話題が2日続いてしまいました。ゴメンナサイ。

0

3年 図工「光サンドイッチ」

3校時,3年生の図工の様子を参観しました。取り組んでいたのは「光サンドイッチ」という教材での工作で,ステンドグラス的に光を生かす作品です。

上の作品はO先生が作った見本です。子どもたちはボール紙で形を作り,光を柔らかく透過する紙に木工用ボンドで貼り付けていきます。

子どもたちは宇宙空間や海の中をイメージして枠を切り抜いていたようです。

貼り付け終わって裏から見ると上のような感じです。先生に確認してもらい今日の作業は終了です。次回は色セロファンを使って仕上げていきます。できあがりが楽しみです。

上の作品はO先生が作った見本です。子どもたちはボール紙で形を作り,光を柔らかく透過する紙に木工用ボンドで貼り付けていきます。

子どもたちは宇宙空間や海の中をイメージして枠を切り抜いていたようです。

貼り付け終わって裏から見ると上のような感じです。先生に確認してもらい今日の作業は終了です。次回は色セロファンを使って仕上げていきます。できあがりが楽しみです。

0

火災想定避難訓練

3校時に火災想定の避難訓練を行いました。1階の家庭科室から出火したという想定です。子どもたちは訓練放送をよく聞いて準備を行い,「お・は・し・も」の約束を守って避難することができました。

1,2年生はハンカチで口を押さえて,教室から直接避難しました。他の学年は閉まった防火扉を開けて,扉の段差を乗り越えて避難しました。

整然と避難し,おしゃべりもなかったので消防署の長山司令補よりお褒めの言葉をいただきました。

その後,6年生の代表による消火訓練,3年生による煙道訓練を行いました。火事が起きた際,自分で考え,正しく行動できるように,訓練を生かしてほしいと思います。

1,2年生はハンカチで口を押さえて,教室から直接避難しました。他の学年は閉まった防火扉を開けて,扉の段差を乗り越えて避難しました。

整然と避難し,おしゃべりもなかったので消防署の長山司令補よりお褒めの言葉をいただきました。

その後,6年生の代表による消火訓練,3年生による煙道訓練を行いました。火事が起きた際,自分で考え,正しく行動できるように,訓練を生かしてほしいと思います。

0

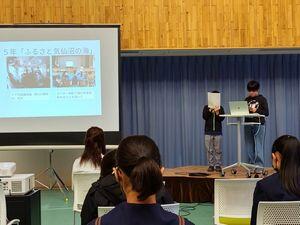

5年生2名が,気仙沼スローフェスタ2021に参加してきました

11月6日,7日に内湾地区で行われた気仙沼スローフェスタ2021に,本校5年2組のY君とSさんが参加しました。参加したのは6日午後,PIER7で行われた「小中学生の探究プレゼン」で,2人は学校を代表して発表してきました。

学校ではロイロノートで発表資料を作っていますが,今回はそれらをPDFデータにしたものを使うことになったので,PCの操作の確認を事前に行いました。

一番最初の発表ということで,緊張はあったようですが,これまでの5年生全体の海に関する学習の様子,それに基づいてスタートしたグループでの探究学習のテーマ紹介,2人のグループが取り組んでいるプランクトンについて研究内容をしっかり伝えることができました。

Sさんはコメンテーター横山さんから,テーマ設定の一番の要因を聞かれて的確に答えていました。自分たちができることに目を向けること,すぐできる簡単なことから始めることが大切だと評価してもらいました。他校の探究学習について話を聞くことができたのも,今後に向けて意味あることのように感じました。

今回は小学校3校,中学校5校が発表しました。プレゼンのコンテストではありませんが,会場は緊張モードでした。会場の雰囲気を暖めようとする司会者が「発表者の誰か,意気込みを話してくれない?」と発表者に無茶ぶりすると,シーンとした中,本校のY君が手を挙げ,「発表がんばります!」と語りました。何だかとっても誇らしく思いました。

学校ではロイロノートで発表資料を作っていますが,今回はそれらをPDFデータにしたものを使うことになったので,PCの操作の確認を事前に行いました。

一番最初の発表ということで,緊張はあったようですが,これまでの5年生全体の海に関する学習の様子,それに基づいてスタートしたグループでの探究学習のテーマ紹介,2人のグループが取り組んでいるプランクトンについて研究内容をしっかり伝えることができました。

Sさんはコメンテーター横山さんから,テーマ設定の一番の要因を聞かれて的確に答えていました。自分たちができることに目を向けること,すぐできる簡単なことから始めることが大切だと評価してもらいました。他校の探究学習について話を聞くことができたのも,今後に向けて意味あることのように感じました。

今回は小学校3校,中学校5校が発表しました。プレゼンのコンテストではありませんが,会場は緊張モードでした。会場の雰囲気を暖めようとする司会者が「発表者の誰か,意気込みを話してくれない?」と発表者に無茶ぶりすると,シーンとした中,本校のY君が手を挙げ,「発表がんばります!」と語りました。何だかとっても誇らしく思いました。

0

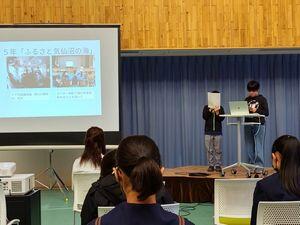

面瀬小学校ESD公開授業研究会及び気仙沼ESD/RCE円卓会議2021

今日,面瀬小学校を会場に,気仙沼ESD/RCE円卓会議2021が行われました。これはESDの関係者が一堂に会しての会議で,今年は「多様なステークホルダーを巻き込む学校・地域包括型ESD for 2030の展開」というパネルディスカッションを中心に行われました。それとあわせて,午前中は本校のESDの取組として1年1組と5年生の授業を公開しました。

1年生は生活科で,「保育所・幼稚園のお友達が喜ぶ遊びを考えよう」という課題で学習に取り組みました。岩月保育所,葦の芽星谷幼稚園のお友達からの返信ビデオを見てやる気が高まっていました。

5年生は,「ふるさと気仙沼の海」というテーマで行ったグループでの探究学習の中間発表会を公開しました。二つの授業は管内の先生方の他,菅原市長さんにも参観いただきました。

たくさんの先生方に参観いただき,授業について議論できることは貴重な機会ですが,負担のかかることでもあります。これを毎年行っている本校の先生方を本当に誇らしく思いました。また,午後は円卓会議に全員で参加して最新のESDの動向について学びました。

1年生は生活科で,「保育所・幼稚園のお友達が喜ぶ遊びを考えよう」という課題で学習に取り組みました。岩月保育所,葦の芽星谷幼稚園のお友達からの返信ビデオを見てやる気が高まっていました。

5年生は,「ふるさと気仙沼の海」というテーマで行ったグループでの探究学習の中間発表会を公開しました。二つの授業は管内の先生方の他,菅原市長さんにも参観いただきました。

たくさんの先生方に参観いただき,授業について議論できることは貴重な機会ですが,負担のかかることでもあります。これを毎年行っている本校の先生方を本当に誇らしく思いました。また,午後は円卓会議に全員で参加して最新のESDの動向について学びました。

0

5,6年 持久走大会コースの試走

5校時,5,6年生が合同体育で11月10日に予定している持久走大会のコースの試走を行いました。

高学年のコースは約1600mで校庭10周分あります。校庭南側の坂道の上り下りもありますので頑張り甲斐は満点です。

6年生の先週金曜日の作文のお題は「持久走大会に向けて」というものでした。それぞれが自分の目標を綴っていましたが,私が最も感動したのは「毎年応援に来ていたおじいちゃんが亡くなってしまい,今年は応援の声を直接聞くことはできないけど,おじいちゃんのために頑張りたい。」という作文です。それぞれがそれぞれの想いや目標をもって走ります。

大会に向けて朝や業間に自主練をしている子もたくさんいます。その努力が報われて自己ベストを更新できるといいなぁと願っています。

高学年のコースは約1600mで校庭10周分あります。校庭南側の坂道の上り下りもありますので頑張り甲斐は満点です。

6年生の先週金曜日の作文のお題は「持久走大会に向けて」というものでした。それぞれが自分の目標を綴っていましたが,私が最も感動したのは「毎年応援に来ていたおじいちゃんが亡くなってしまい,今年は応援の声を直接聞くことはできないけど,おじいちゃんのために頑張りたい。」という作文です。それぞれがそれぞれの想いや目標をもって走ります。

大会に向けて朝や業間に自主練をしている子もたくさんいます。その努力が報われて自己ベストを更新できるといいなぁと願っています。

0

1-2 生活科「おもせのあき(葉っぱや実で遊ぼう)」

2校時,1年2組からは楽しそうな声が聞こえました。覗いてみると秋探しや遠足で集めた葉っぱや木の実を使ってお面を作っていました。目の部分をくり抜いた顔型の厚紙にドングリなどの木の実や杉っ葉,色づいた落ち葉などを木工用ボンドで貼り付けて作りました。

それでは,できあがったお面の一部をご覧ください。

紅葉かな?髪飾りがステキですね。

鼻にした木の実は何でしょう?良い感じですね。こちらは二人でパチリ。お面をつけるとこんな風になるのですね。

目の間と口に付けた松ぼっくりがいいですね。葉っぱで作った髪の毛がかっこいいですね。

にっこりのお口が可愛いですね。こちらはドングリがいっぱいですね。みんなの作品は廊下に展示しています。学校にお寄りの際は,ぜひ見ていってください。

それでは,できあがったお面の一部をご覧ください。

紅葉かな?髪飾りがステキですね。

鼻にした木の実は何でしょう?良い感じですね。こちらは二人でパチリ。お面をつけるとこんな風になるのですね。

目の間と口に付けた松ぼっくりがいいですね。葉っぱで作った髪の毛がかっこいいですね。

にっこりのお口が可愛いですね。こちらはドングリがいっぱいですね。みんなの作品は廊下に展示しています。学校にお寄りの際は,ぜひ見ていってください。

0

4年サケの遡上観察 5年海洋サミット用ビデオ撮影

3校時,4年生が赤田橋付近に面瀬川に遡上してくるサケの様子を観察に行きました。

今年は遡上が遅く,また,数も少ないようでしたが,見つけた5,6匹のサケに「サーモン」「いくら」などの名前を付けて「産卵頑張れー」と声援をおくっていました。

子どもたちはサケが上ってくることを目にして,面瀬川の豊かさをまた感じたようです。この後は,産卵したサケがどのような一生を過ごすのかを学ぶ予定です。

一方,5年生は4,5校時,5日の円卓会議の授業での総合の中間発表の準備と同時進行で,海洋サミット用ビデオ撮影を行いました。

それぞれのグループの発表内容のダイジェストをつなげて,サミットに参加する各校リモートで視聴するビデオを作りました。

テレビ番組の撮影のようにカンペも使いながら,協力して頑張りました。なかなかの作品にまとまりましたので,後日,このホームページからも視聴できるようにしたいと思います。

今年は遡上が遅く,また,数も少ないようでしたが,見つけた5,6匹のサケに「サーモン」「いくら」などの名前を付けて「産卵頑張れー」と声援をおくっていました。

子どもたちはサケが上ってくることを目にして,面瀬川の豊かさをまた感じたようです。この後は,産卵したサケがどのような一生を過ごすのかを学ぶ予定です。

一方,5年生は4,5校時,5日の円卓会議の授業での総合の中間発表の準備と同時進行で,海洋サミット用ビデオ撮影を行いました。

それぞれのグループの発表内容のダイジェストをつなげて,サミットに参加する各校リモートで視聴するビデオを作りました。

テレビ番組の撮影のようにカンペも使いながら,協力して頑張りました。なかなかの作品にまとまりましたので,後日,このホームページからも視聴できるようにしたいと思います。

0

1,2年生活科「おもちゃまつり」にようこそ

5校時,2年生が生活科で「おもちゃ祭り」を企画して,1年生を招待しました。

「ゆみやコーナー」「とことこカメ」「UFOキャッチャー」「ぱっちんカエルとぴょんコップ」「どうぶつポトリ」「あきかんたおし」「手作りレース」など,工夫した内容です。

すごいなぁと思ったのは,UFOキャッチャーで紙コップと画用紙でつくった腕を組み合わせて,パックンとくわえる仕組みを作ったものです。

1年生は,この後,保育所・幼稚園のお友達と交流します。今日の2年生のおもてなしを参考にすることでしょう。

さて,本日,面瀬小のホームページの閲覧数が40万アクセスを突破しました。約十ヶ月で10万回見ていただいたことになります。応援いただき有り難うございました。皆さんの応援を励みに更新頑張ります。

「ゆみやコーナー」「とことこカメ」「UFOキャッチャー」「ぱっちんカエルとぴょんコップ」「どうぶつポトリ」「あきかんたおし」「手作りレース」など,工夫した内容です。

すごいなぁと思ったのは,UFOキャッチャーで紙コップと画用紙でつくった腕を組み合わせて,パックンとくわえる仕組みを作ったものです。

1年生は,この後,保育所・幼稚園のお友達と交流します。今日の2年生のおもてなしを参考にすることでしょう。

さて,本日,面瀬小のホームページの閲覧数が40万アクセスを突破しました。約十ヶ月で10万回見ていただいたことになります。応援いただき有り難うございました。皆さんの応援を励みに更新頑張ります。

0

特別支援教育学級小中交流会

本日,午前中,面瀬川ふれあい農場で小中の特別支援学級の子どもたちの交流会を行いました。

面瀬地区手をつなぐ育成会の熊谷勝信会長さんのご挨拶でスタートし,「だるまさん転んだ」や,さわやか学級のY君考案の「まねっこゲーム」で交流しました。

理事の熊谷涼美枝さんが連れてきた特別ゲストのウサギともふれ合い,楽しい時間を過ごしました。

最後は,お二人の熊谷さんが事前に準備してくださったホクホクの焼き芋をごちそうになりました。子どもたちは周知の仲のようですが,さらに友情を深めることができたようです。天気のように清々しい時間でした。

面瀬地区手をつなぐ育成会の熊谷勝信会長さんのご挨拶でスタートし,「だるまさん転んだ」や,さわやか学級のY君考案の「まねっこゲーム」で交流しました。

理事の熊谷涼美枝さんが連れてきた特別ゲストのウサギともふれ合い,楽しい時間を過ごしました。

最後は,お二人の熊谷さんが事前に準備してくださったホクホクの焼き芋をごちそうになりました。子どもたちは周知の仲のようですが,さらに友情を深めることができたようです。天気のように清々しい時間でした。

0

6年 子ども環境出前授業

今日は1~4年生が遠足です。朝にお見送りをしましたが,すべての学年が今さっき無事に帰校しました。みんな楽しかったようです。

全体の2/3がいないので校庭も少し寂しい感じがします。業間マラソンも閑散とした感じでした。

そんな中,6年生が午後,大崎市の蕪栗沼で環境保全活動を行っている高橋のぞみ先生を講師に迎えて,渡り鳥についての学習会を行いました。

話の中心は,蕪栗沼同様にラムサール条約の指定を受けている志津川湾に飛来するコクガンについてです。いくつか渡りのルートがあり,志津川のコクガンはロシアから北海道を経由して渡ってくること,志津川湾ではアマモなどの海藻を食べること,でも,養殖ワカメは食べていないこと,オオバンという小さい鳥に労働寄生していて採ったアマモを横取りすることなどを教えてくださいました。

子どもたちも,しっかりメモを取りながら真剣に聞いていました。世界とつながっていることを改めて感じることができました。

つい先日,最知や志津川で今年初めてのコクガン飛来の報告があったそうです。尾崎にもコクガンが来ると良いですね。

全体の2/3がいないので校庭も少し寂しい感じがします。業間マラソンも閑散とした感じでした。

そんな中,6年生が午後,大崎市の蕪栗沼で環境保全活動を行っている高橋のぞみ先生を講師に迎えて,渡り鳥についての学習会を行いました。

話の中心は,蕪栗沼同様にラムサール条約の指定を受けている志津川湾に飛来するコクガンについてです。いくつか渡りのルートがあり,志津川のコクガンはロシアから北海道を経由して渡ってくること,志津川湾ではアマモなどの海藻を食べること,でも,養殖ワカメは食べていないこと,オオバンという小さい鳥に労働寄生していて採ったアマモを横取りすることなどを教えてくださいました。

子どもたちも,しっかりメモを取りながら真剣に聞いていました。世界とつながっていることを改めて感じることができました。

つい先日,最知や志津川で今年初めてのコクガン飛来の報告があったそうです。尾崎にもコクガンが来ると良いですね。

0

文化庁 巡回公演事業【演劇】からくり儀右衛門

5,6校時,4~6年生がプロの演劇「からくり儀右衛門」を観劇しました。これは文化庁の文化芸術による子供育成総合事業(巡回公演事業)です。東京から一般社団法人演劇法人ワンダーランドの皆さんをお迎えし,幕末から明治にかけて「東芝」の礎を築いた田中久重の人生を描いた評伝劇を見せていただきました。

本来は事前のワークショップなども計画されていましたが,コロナ禍の中で縮小され,子どもたちの参加は,6年の代表児童が口上を述べるだけになってしまいました。ほぼぶっつけ本番でしたがMさんがしっかり行いました。

中休みに子どもたちに話を聞くと,「速いセリフでも一つ一つのことばがしっかり届いた」「フェイスガードをしているのにあんなに声が聞こえるのがすごい」などの表現者としてのすごさに目を向けた子もいました。

6年の劇で「右挙げて,左挙げて・・・・」と何度も「おまじない」を披露したK君は,前説での演者さんの依頼に応じて,儀右衛門の歌を身振り手振りで盛り上げていました。最後に,R君が感想と御礼を述べ,Yさんが儀右衛門役の松村さんに花束を贈り,感謝を伝えました。

本物の演劇に触れる良い一日になりました。パンフレットを持ち帰ると思いますので,感想など聞いてあげてください。

本来は事前のワークショップなども計画されていましたが,コロナ禍の中で縮小され,子どもたちの参加は,6年の代表児童が口上を述べるだけになってしまいました。ほぼぶっつけ本番でしたがMさんがしっかり行いました。

中休みに子どもたちに話を聞くと,「速いセリフでも一つ一つのことばがしっかり届いた」「フェイスガードをしているのにあんなに声が聞こえるのがすごい」などの表現者としてのすごさに目を向けた子もいました。

6年の劇で「右挙げて,左挙げて・・・・」と何度も「おまじない」を披露したK君は,前説での演者さんの依頼に応じて,儀右衛門の歌を身振り手振りで盛り上げていました。最後に,R君が感想と御礼を述べ,Yさんが儀右衛門役の松村さんに花束を贈り,感謝を伝えました。

本物の演劇に触れる良い一日になりました。パンフレットを持ち帰ると思いますので,感想など聞いてあげてください。

0

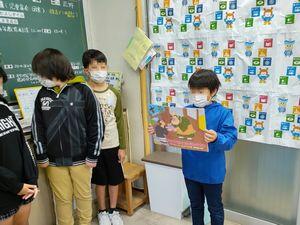

朝会(児童集会:図書委員会担当)

今日の朝会は,図書委員会担当の児童集会です。テレビ放送で行いました。

何度かテレビ放送の様子はお知らせしていますが,職員室内の仮設のスタジオから放映しています。カメラも放送委員会の子どもが操作しています。

図書委員会の皆さんは図書クイズと紙芝居を行いました。

3年生の教室では,「図書室のテーブルにいるマスコットの犬の名前は何?」「図書室では騒いでも良い。○か×か?」など,出題されるクイズにみんな真剣に取り組んでいました。蔵書数についてのクイズでは一人だけ正解で,大盛り上がりでした。ちなみに蔵書は約5000冊とのことです。

続いて,紙芝居「ぼたもちを喰った仏様」を紹介しました。声を張って堂々と表現していてとっても良かったです。11月19日は委員会毎にお店を出す「あすなろまつり」です。今日の様子を見ていて,図書委員会のお店がとても楽しみになりました。図書委員会の皆さんお疲れ様でした。

何度かテレビ放送の様子はお知らせしていますが,職員室内の仮設のスタジオから放映しています。カメラも放送委員会の子どもが操作しています。

図書委員会の皆さんは図書クイズと紙芝居を行いました。

3年生の教室では,「図書室のテーブルにいるマスコットの犬の名前は何?」「図書室では騒いでも良い。○か×か?」など,出題されるクイズにみんな真剣に取り組んでいました。蔵書数についてのクイズでは一人だけ正解で,大盛り上がりでした。ちなみに蔵書は約5000冊とのことです。

続いて,紙芝居「ぼたもちを喰った仏様」を紹介しました。声を張って堂々と表現していてとっても良かったです。11月19日は委員会毎にお店を出す「あすなろまつり」です。今日の様子を見ていて,図書委員会のお店がとても楽しみになりました。図書委員会の皆さんお疲れ様でした。

0

2年 九九検定スタート

2校時,2年1組では算数の授業でした。かけ算の意味についての学習を終え,5の段2の段から九九の構成の学習がスタートします。と同時にその段の九九の暗唱の取組が始まります。

担任のN先生は,子どもたちに「かけ算九九けんていひょう」を配付して,取組方を説明しました。

「検定票を先生に出して,五の段の上がりをやります。」と言って,先生の前で暗唱し,淀みなくすらすら言えたら合格です。合格したところに日付とハンコが記されます。「上がり」は5×1,5×2と小さい方から順に唱える言い方で,「下がり」は反対,「とび」はランダムに唱える言い方です。3つ全部合格したら,その段が合格になります。お家でもきっと練習すると思うので,どうぞ聞いてあげてください。

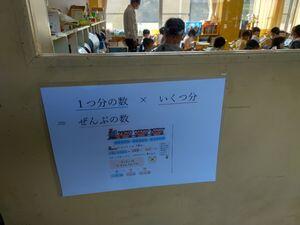

2年2組に移動しようとしたら,後ろの戸に「1つ分の数×いくつ分=全部の数」とかけ算の仕組みをまとめた表示がされていました。R先生が作ったのでしょう。この他にも階段や廊下には4~6年の算数指導をしているM先生が作った求積公式や図形の名前,考え方などが掲示されています。普段から目に触れることによって覚えて欲しいと考えてのことでしょう。頭が下がります。

勉強に適した良い季節になりました。2年生と同様に学習面のチャレンジをするのはどうでしょうか。

担任のN先生は,子どもたちに「かけ算九九けんていひょう」を配付して,取組方を説明しました。

「検定票を先生に出して,五の段の上がりをやります。」と言って,先生の前で暗唱し,淀みなくすらすら言えたら合格です。合格したところに日付とハンコが記されます。「上がり」は5×1,5×2と小さい方から順に唱える言い方で,「下がり」は反対,「とび」はランダムに唱える言い方です。3つ全部合格したら,その段が合格になります。お家でもきっと練習すると思うので,どうぞ聞いてあげてください。

2年2組に移動しようとしたら,後ろの戸に「1つ分の数×いくつ分=全部の数」とかけ算の仕組みをまとめた表示がされていました。R先生が作ったのでしょう。この他にも階段や廊下には4~6年の算数指導をしているM先生が作った求積公式や図形の名前,考え方などが掲示されています。普段から目に触れることによって覚えて欲しいと考えてのことでしょう。頭が下がります。

勉強に適した良い季節になりました。2年生と同様に学習面のチャレンジをするのはどうでしょうか。

0

1年 生活科「おもせのあき」

2校時,ドングリおじさんこと,藤本春男さんにお出でいただき,1年生の生活科「おもせのあき」の学習を行いました。

藤本さんは,クヌギやコナラのドングリや松ぼっくりで作ったリース,柿やウリ,稲穂などたくさんの秋のものを持ってきてくださいました。

お話を聞いた後は,ドングリゴマ,松ぼっくりのリース,押し葉の3つのグループに分かれて作ったり遊んだりしました。

みんな楽しそうに活動していました。今年はドングリが豊作だと聞きました。面瀬川にも遡上する鮭が見られました。急に秋がやってきました。カゼを引かないようにみなさん気を付けてくださいね。

藤本さんは,クヌギやコナラのドングリや松ぼっくりで作ったリース,柿やウリ,稲穂などたくさんの秋のものを持ってきてくださいました。

お話を聞いた後は,ドングリゴマ,松ぼっくりのリース,押し葉の3つのグループに分かれて作ったり遊んだりしました。

みんな楽しそうに活動していました。今年はドングリが豊作だと聞きました。面瀬川にも遡上する鮭が見られました。急に秋がやってきました。カゼを引かないようにみなさん気を付けてくださいね。

0

5年生の野活速報⑤

焼き板作りが終わり,最終日のプログラムがすべて終了しました。焼き板作りでは思い思いの作品ができ,みんな満足顔です。色付けは学校に戻って行います。

残った時間で,昨日のキャンプファイヤーでスタンツをできなかった班が発表して,また盛り上がりました。これからお昼を食べて帰路につきます。

残った時間で,昨日のキャンプファイヤーでスタンツをできなかった班が発表して,また盛り上がりました。これからお昼を食べて帰路につきます。

0

5年生の野活速報④

本日の朝の様子です。「朝の集い」では,みんなで体操をしたり,団体の活動紹介をしたりして他の学校とも交流できました。

これから焼き板作りです。食欲のなかった子も体調が回復して,活動に合流しました。

これから焼き板作りです。食欲のなかった子も体調が回復して,活動に合流しました。

0

5年生の野活速報③

おはようございます。5年生の花山での野外活動も2日目を迎えました。退所の準備があって忙しいため画像は届いていませんが,疲れて食欲のない子が若干名いる以外は,みんな元気だと連絡が入りました。

昨日の活動の様子を紹介します。

ウォークラリーはどきどきの大冒険だったようです。思ったよりも早く全グループがゴールしたので,見晴らし広場での自由遊びの時間をとりました。

食堂はパネルが設置されていました。また,団体ごとに食事の時間をずらすなど感染予防対策をしていました。

キャンプファイヤーは火が燃え尽きるまで盛り上がりました。忘れられない夜となったと思います。途中雨がぽつぽつと落ちてきましたがなんとか最後まで天気が持ちました。

昨日の活動の様子を紹介します。

ウォークラリーはどきどきの大冒険だったようです。思ったよりも早く全グループがゴールしたので,見晴らし広場での自由遊びの時間をとりました。

食堂はパネルが設置されていました。また,団体ごとに食事の時間をずらすなど感染予防対策をしていました。

キャンプファイヤーは火が燃え尽きるまで盛り上がりました。忘れられない夜となったと思います。途中雨がぽつぽつと落ちてきましたがなんとか最後まで天気が持ちました。

0

2

6

1

9

4

6

3

ブログ

面瀬小ニュース

記事がありません。

連絡先

宮城県気仙沼市松崎下赤田58番地

TEL 0226-22-7800

FAX 0226-24-7215

omose-sho◎kesennuma.ed.jp

(迷惑メール防止のため@マークを◎にしています)

学校周辺の地図

QRコード