月立小学校の日常を紹介します

月立小ニュース【日々更新】

蚕の勉強始まる

今年も3・4年生で蚕の学習が始まりました。

かつて八瀬の地域では養蚕業が盛んだったということを受け,地域を知る学習の一つとして毎年取り組んでいます。今年も西城さんにお越しいただき学習を進めますが,西城さんに聞いたところ,この学習を始めてから18年ほど経っているのではないかということでした。

今日は,西城さんから成長の過程や体のつくりなどについて教えていただきました。説明を聞きながら,しっかりメモを取る姿に,子供たちの成長を感じました。

また,実際に幼虫を持ってきていただき,葉っぱを食べる様子や大きさなどを直接観察することができました。持ってきていただいた蚕は,廊下の隅に置いて実際に観察も続けていきます。いつ繭になるか楽しみに観察を続けてほしいと思います。

かつて八瀬の地域では養蚕業が盛んだったということを受け,地域を知る学習の一つとして毎年取り組んでいます。今年も西城さんにお越しいただき学習を進めますが,西城さんに聞いたところ,この学習を始めてから18年ほど経っているのではないかということでした。

今日は,西城さんから成長の過程や体のつくりなどについて教えていただきました。説明を聞きながら,しっかりメモを取る姿に,子供たちの成長を感じました。

また,実際に幼虫を持ってきていただき,葉っぱを食べる様子や大きさなどを直接観察することができました。持ってきていただいた蚕は,廊下の隅に置いて実際に観察も続けていきます。いつ繭になるか楽しみに観察を続けてほしいと思います。

校舎紹介

あいにくの雨で,予定していた水泳授業参観を実施することができませんでした。木曜日に延期となりますが,晴れることを祈っています。

さて,今日は校舎内の紹介をしたいと思います。コロナ禍で学校内に入っていただく機会が少ないので,これから何回かに渡って紹介させていただきます。

今日は,各種掲示物編です。

給食献立のコーナーです。毎日委員会の児童が更新してくれます。私はこれを見てメニューを確認しているので,毎日楽しみにしています。

「読書の木」のコーナーです。

読んだ本を桜の花びらに見立て,一人一人何冊読んだかが分かるようになっています。本を読むことは全ての学習の基礎となる部分です。たくさん読んでほしいと思います。

「ほけんのひろば」のコーナーです。養護教諭が季節にあった話題や子供たちの実態に合わせ考えてほしいことなどを掲示しています。クイズ形式になることもあり,楽しみなながら保健の知識を学ぶことができます。今度の話題は何でしょうか?

職員室脇のコーナーです。

学校行事や授業での子供たちの生き生きとした様子を写真で紹介しています。

「夢を形に」のコーナーです。

将来に向けて夢と希望をもって生活していこうという宮城県が推し進めている「志教育」の一環として掲示しています。一人一人の思いがしっかり描いてあります。学校にお越しの際は,お子さんの部分をぜひ御覧いただければと思います。

今回は掲示物を中心に紹介しました。次回はまた別の角度からお届けします。お楽しみに!

さて,今日は校舎内の紹介をしたいと思います。コロナ禍で学校内に入っていただく機会が少ないので,これから何回かに渡って紹介させていただきます。

今日は,各種掲示物編です。

給食献立のコーナーです。毎日委員会の児童が更新してくれます。私はこれを見てメニューを確認しているので,毎日楽しみにしています。

「読書の木」のコーナーです。

読んだ本を桜の花びらに見立て,一人一人何冊読んだかが分かるようになっています。本を読むことは全ての学習の基礎となる部分です。たくさん読んでほしいと思います。

「ほけんのひろば」のコーナーです。養護教諭が季節にあった話題や子供たちの実態に合わせ考えてほしいことなどを掲示しています。クイズ形式になることもあり,楽しみなながら保健の知識を学ぶことができます。今度の話題は何でしょうか?

職員室脇のコーナーです。

学校行事や授業での子供たちの生き生きとした様子を写真で紹介しています。

「夢を形に」のコーナーです。

将来に向けて夢と希望をもって生活していこうという宮城県が推し進めている「志教育」の一環として掲示しています。一人一人の思いがしっかり描いてあります。学校にお越しの際は,お子さんの部分をぜひ御覧いただければと思います。

今回は掲示物を中心に紹介しました。次回はまた別の角度からお届けします。お楽しみに!

楽しかった八瀬パラダイス

9月2日(金)に八瀬パラダイスを行いました。

曇天で,雨が落ちてこないか心配しましたが,子供たちの元気パワーで雨雲を追いやり,雨に当たることなく実施することができました。

「八瀬パラダイス」は,地域を流れる清流・八瀬川の活動をとおして,子供たちに地域のすばらしさを経験させることと八瀬川を題材とした探究学習の導入としての位置付けの学習です。

1・2年生は川での遊び,3・4年生は水生生物調査,5・6年生は水生生物,水質調査等を行いました。みんな夢中になって活動を楽しみました。子供たちの弾けるような笑顔を見ると,こちらも気持ちよくなってきます。

活動に当たって,講師を務めていただきました田村さん,吉田さん,子供たちの安全を見守っていただきましたこだま隊の皆さん,大変ありがとうございました。

これからも子供たちのために御協力をいただきますようお願いいたします。

曇天で,雨が落ちてこないか心配しましたが,子供たちの元気パワーで雨雲を追いやり,雨に当たることなく実施することができました。

「八瀬パラダイス」は,地域を流れる清流・八瀬川の活動をとおして,子供たちに地域のすばらしさを経験させることと八瀬川を題材とした探究学習の導入としての位置付けの学習です。

1・2年生は川での遊び,3・4年生は水生生物調査,5・6年生は水生生物,水質調査等を行いました。みんな夢中になって活動を楽しみました。子供たちの弾けるような笑顔を見ると,こちらも気持ちよくなってきます。

活動に当たって,講師を務めていただきました田村さん,吉田さん,子供たちの安全を見守っていただきましたこだま隊の皆さん,大変ありがとうございました。

これからも子供たちのために御協力をいただきますようお願いいたします。

八瀬パラダイス

本日八瀬パラダイスを実施しました。

少し気温が低かったのですが、子供たちは元気いっぱい活動しました。

午後から出張だったため、写真や詳しい記事は月曜日にアップします。

少し気温が低かったのですが、子供たちは元気いっぱい活動しました。

午後から出張だったため、写真や詳しい記事は月曜日にアップします。

5・6年生 森里海研究所へ

5・6年生が,唐桑にある森後海研究所に校外学習に行ってきました。私も行きたかったところですが,あいにく出張が入っていて,今回も行くことができませんでした。

5・6年生は,総合的な学習の中で,山と海のつながりを学習しています。月立小学校の子供たちにとって,山は身近なものですが,海は少し遠くにあるものです。

ウニやカキなどの海の生物のことやプランクトンのことなど,たくさんのことを学んできました。また,船に乗って養殖いかだのところまで連れて行っていただきました。

とても貴重な体験をしてきました。今日の学びを,総合的な学習に生かしてほしいと思います。

5・6年生は,総合的な学習の中で,山と海のつながりを学習しています。月立小学校の子供たちにとって,山は身近なものですが,海は少し遠くにあるものです。

ウニやカキなどの海の生物のことやプランクトンのことなど,たくさんのことを学んできました。また,船に乗って養殖いかだのところまで連れて行っていただきました。

とても貴重な体験をしてきました。今日の学びを,総合的な学習に生かしてほしいと思います。

2時間目の学習の様子

予定していた八瀬パラダイスは,天候や気温の低さを考慮し,9月2日に延期としました。残念ですが,子供たちの体調を考えて延期とさせていただきました。御理解いただければと思います。

2時間目に各教室を回ってみました。

1・2年生は,図工の学習でした。

1年生は,色紙をちぎって,それを色画用紙に貼り合わせて,模様や形を作る学習をしていました。ハサミを使わずに指先をたよりに切っていくので難しそうでした。どんな作品が完成するでしょう?

2年生は,色水づくりの学習でした。絵の具の混ぜ方によって色が変わり,印象が変わることなどを学んでいます。この学習が,いずれ絵の具の混色に発展していくことになります。

できあがった色水は,ジュースのような色になって,子供たちは「おいしそう~」と声を上げていました。

3・4年生は,体育「タグラグビー」の学習をしていました。

タグラグビーとは,通常のラグビーのようにタックルはなく,その代わりに,腰に付けたタグを取られると,そこで攻撃が終わるというルールで行う競技です。体の接触がないので,小学生にも取り組みやすい運動です。

みんな張り切って運動に取り組んでいました。

5・6年生は,図工の学習でした。

5年生は「あったらいい町,どんな町」,6年生は「時空をこえて」という題材での絵を描く活動でした。下絵をタブレットで描き,イメージを広げてから実際に画用紙に描くという段階を取っていました。タブレットでは色も付けられ,しかも,何度も描き直しができるので,子供たちにとっては思い切って下絵を描けるようでした。こちらも完成が楽しみです。

湿度が高く,じめじめとした一日でしたが,子供たちは一生懸命頑張っています。

2時間目に各教室を回ってみました。

1・2年生は,図工の学習でした。

1年生は,色紙をちぎって,それを色画用紙に貼り合わせて,模様や形を作る学習をしていました。ハサミを使わずに指先をたよりに切っていくので難しそうでした。どんな作品が完成するでしょう?

2年生は,色水づくりの学習でした。絵の具の混ぜ方によって色が変わり,印象が変わることなどを学んでいます。この学習が,いずれ絵の具の混色に発展していくことになります。

できあがった色水は,ジュースのような色になって,子供たちは「おいしそう~」と声を上げていました。

3・4年生は,体育「タグラグビー」の学習をしていました。

タグラグビーとは,通常のラグビーのようにタックルはなく,その代わりに,腰に付けたタグを取られると,そこで攻撃が終わるというルールで行う競技です。体の接触がないので,小学生にも取り組みやすい運動です。

みんな張り切って運動に取り組んでいました。

5・6年生は,図工の学習でした。

5年生は「あったらいい町,どんな町」,6年生は「時空をこえて」という題材での絵を描く活動でした。下絵をタブレットで描き,イメージを広げてから実際に画用紙に描くという段階を取っていました。タブレットでは色も付けられ,しかも,何度も描き直しができるので,子供たちにとっては思い切って下絵を描けるようでした。こちらも完成が楽しみです。

湿度が高く,じめじめとした一日でしたが,子供たちは一生懸命頑張っています。

久しぶりの鹿踊

今日は,久しぶりに朝の鹿踊の活動がありました。

しばらくやっていなかったので,子供たちは忘れているのでは…と思って体育館に行ってみましたが,そんな心配などする必要もないくらい,しっかりと演奏し踊っていました。さすが子供たちです。

1・2年生も段ボールの箱を使って,基礎を学んでいます。3年生になるまで,しっかりと基礎的な身に付けてほしいと思っています。

校舎を回ってみると,トイレの前に並んでいるスリッパが目に飛び込んできました。見事に並んでいます。

昨年度も紹介しましたが,いつ通っても写真のように整然と並んでいます。改めて指導をしなくても,「トイレが終わったら,スリッパをきちんと整列させる」という習慣が身に付いているのと,それがよい伝統として,月立小学校に受け継がれているのです。

鹿踊や神楽,軽トラ市などのような伝統も大切ですが,「スリッパをしっかり並べる」といったよい習慣や取組も引き継いでいってほしいと思っています。

しばらくやっていなかったので,子供たちは忘れているのでは…と思って体育館に行ってみましたが,そんな心配などする必要もないくらい,しっかりと演奏し踊っていました。さすが子供たちです。

1・2年生も段ボールの箱を使って,基礎を学んでいます。3年生になるまで,しっかりと基礎的な身に付けてほしいと思っています。

校舎を回ってみると,トイレの前に並んでいるスリッパが目に飛び込んできました。見事に並んでいます。

昨年度も紹介しましたが,いつ通っても写真のように整然と並んでいます。改めて指導をしなくても,「トイレが終わったら,スリッパをきちんと整列させる」という習慣が身に付いているのと,それがよい伝統として,月立小学校に受け継がれているのです。

鹿踊や神楽,軽トラ市などのような伝統も大切ですが,「スリッパをしっかり並べる」といったよい習慣や取組も引き継いでいってほしいと思っています。

校庭に「月立小」

先日の校庭整地作業の際,小山様が遊び心で,校庭の端に「月立小」の文字を書いていったとのことです。

記念に写真をアップします。

記念に写真をアップします。

委員会活動スタート!

夏休み明け,第1回目の委員会活動がありました。今日は,新しいローテーションを決めたり,ポスターを作成したりする活動を行っていました。

委員会活動は,「児童が自発的,自治的に学校生活に関する諸問題を話し合って,その解決を図る活動や学校内の仕事を分担して行う活動をとおして,児童の所属感や連帯感を育て,自分たちの学校生活を向上させようとする態度を養う」というねらいの下,4年生以上の児童が活動しています。

大きい学校だと,いろいろな委員会があり,一つの委員会の人員も多いのですが,本校はそうはいきません。月立小学校では「計画・広報委員会」「保健・図書・福祉委員会」という二つの委員会しかありません。しかも,委員会の活動内容が複数に渡り,人員も少ない状況です。子供たちはとても大変です。しかし,そのような大変な中でも,みんなで協力しながら活動している月立っ子はとても立派です。

委員会活動は,「児童が自発的,自治的に学校生活に関する諸問題を話し合って,その解決を図る活動や学校内の仕事を分担して行う活動をとおして,児童の所属感や連帯感を育て,自分たちの学校生活を向上させようとする態度を養う」というねらいの下,4年生以上の児童が活動しています。

大きい学校だと,いろいろな委員会があり,一つの委員会の人員も多いのですが,本校はそうはいきません。月立小学校では「計画・広報委員会」「保健・図書・福祉委員会」という二つの委員会しかありません。しかも,委員会の活動内容が複数に渡り,人員も少ない状況です。子供たちはとても大変です。しかし,そのような大変な中でも,みんなで協力しながら活動している月立っ子はとても立派です。

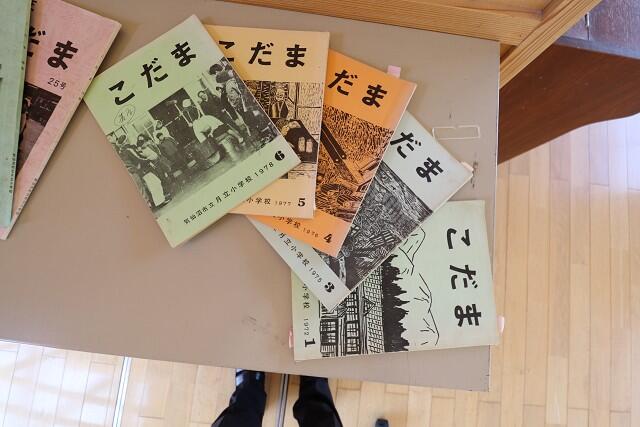

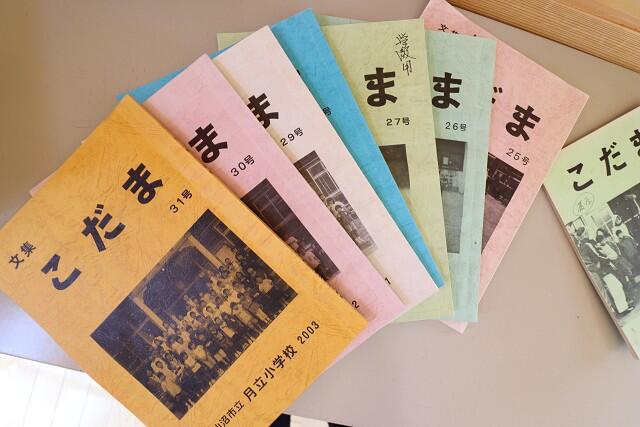

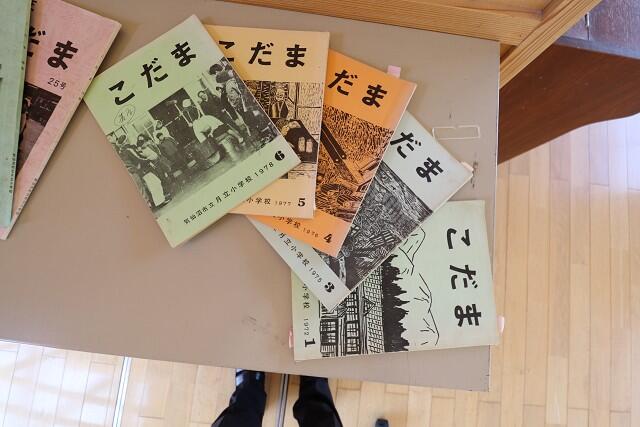

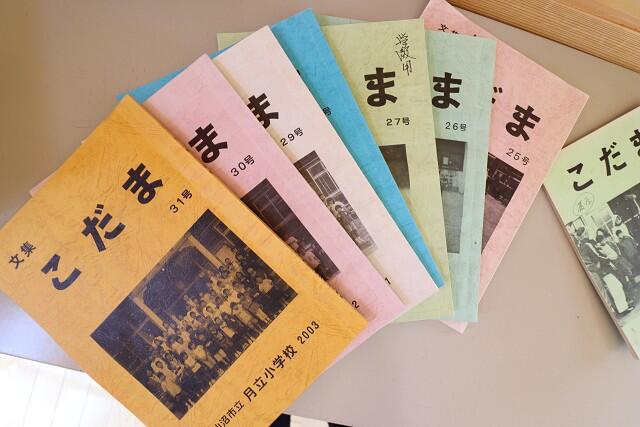

文集「こだま」

本校に連綿と受け継がれている伝統の一つとして,文集「こだま」があります。1972年に第1号が作られてから,今年で第51号となります。

読んでみると,時代背景であったり,子供たちの様子だったりが描写されており,月立小学校の移り変わりが脳裏に浮かんできます。

5・6年生教室の脇のロッカーの上に並んでいます。学校にお越しの際,ぜひ手にとって御覧いただければと思います。

保護者の皆さんの作文も載っていました。

読んでみると,時代背景であったり,子供たちの様子だったりが描写されており,月立小学校の移り変わりが脳裏に浮かんできます。

5・6年生教室の脇のロッカーの上に並んでいます。学校にお越しの際,ぜひ手にとって御覧いただければと思います。

保護者の皆さんの作文も載っていました。

学校教育目標

ふるさとに誇りをもち

夢と希望に満ちた

心豊かでたくましい 児童の育成

目指す児童の姿

【き】 気持ちよくはたらく子

【だ】 だれにでもやさしい子

【て】 ていねいに学ぶ子

本校のいじめ防止対策基本方針

月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。

GIGAスクール構想について

気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf

気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf