月立小学校の日常を紹介します

2023年5月の記事一覧

体育祭練習

6月7日の市立小学校体育祭に向けて、放課後練習をしています。

それぞれの練習場所で、自分の力を高めるための練習をしていました。

体育祭は他校との交流の中で、同じ市立学校の仲間として競い合いながら、お互いの力を認め合い、称え合う心情を育てる事を目標にしています。勝った負けたという部分よりも、子供たちの目標に向けた取り組みを、体育祭という場所を借りて、自己記録更新を目指します。その中での振り返り(内省)を経由した自己の高まりを目指しているのですね。

体育祭は他校との交流の中で、同じ市立学校の仲間として競い合いながら、お互いの力を認め合い、称え合う心情を育てる事を目標にしています。勝った負けたという部分よりも、子供たちの目標に向けた取り組みを、体育祭という場所を借りて、自己記録更新を目指します。その中での振り返り(内省)を経由した自己の高まりを目指しているのですね。

2週間という短い練習期間ですが、子供たちの自己記録更新を日々目標にして、応援していければと思います。

朝会

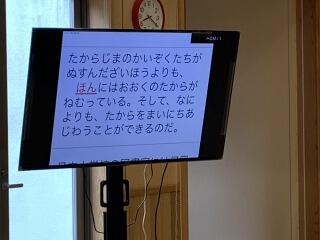

今日の朝会は教頭先生のお話でした。

ウォルト・ディズニー(Walt Disney)が残したエピソードから、本を読むことの大切さのお話がありました。子供たちも、うなずきながら聞いていました。

本当ならば、多くの人と会話をすることで新たな知識に出会うことが出来ます。しかし、人に会うのには限界があります。そこで、知識を増やすために、本を読んだり、テレビを見たりして、知識を得て、そこで出会った疑問を、再び、知識を得る旅(調べ学習)に出かけます。

本を読む「楽しさ」の出発は、月立小学校でも行っている「読み聞かせ」です。読み聞かせの活動を通して、読み手と聞き手のコミュニケーションによる「心の重ね合わせ=共感力」が高まりことで、本を読むことが好きになります。読む力を発達させるためには、聞く力の発達を促す必要があり、読み聞かせは良い活動となりますね。

幼児期や小学校低学年の読み聞かせが、子供たちの共感力を高める素地になっていますね。

もう一度、おうちの本棚に眠っている絵本を読み返すのも良いかも知れません。時を超えて、新しい見え方に出会えるかも…✨

幼児期や小学校低学年の読み聞かせが、子供たちの共感力を高める素地になっていますね。

もう一度、おうちの本棚に眠っている絵本を読み返すのも良いかも知れません。時を超えて、新しい見え方に出会えるかも…✨

長縄跳び+プール清掃

業間運動で「長縄跳び」をしました。

昨年度も、全校で長縄跳び運動に励んで、宮城県教育委員会から表彰を受けています。その思いも原動力となって、初めて参加する1年生から6年生まで軽やかに跳んでいました。子供たちのジャンプしている姿を見ると、思わず「すごっ…」とつぶやいてしまいます。

体育主任からは、今年も県教育委員会主催のWeb長縄跳び大会に参加することの告知を受けて、子供たちの意欲も高まっていました。体を動かすと気分転換にもなり、仲間と一緒の活動で所属感を感じ、楽しさの共有が始まります。もちろん、うまく出来ず、失敗する事もありますが、みんなで乗り越える達成感と満足感も得られます。

これから力を合わせた記録が楽しみです。

午後からは、プール清掃がありました。今日のプール清掃は、2部構成で、第1部が子供たち、第2部がPTAの皆さんとなっています。

第1部は、全校の子供たちで、プールの壁や底面をきれいに掃除しました。

低学年は担任の先生とプールサイドの落ち葉の掃除、3年生以上は、プール内をたわしやデッキブラシでゴシゴシと磨きました。約60分で25mの半分以上をきれいにする事が出来ました。残りは、この後、夕方からのPTAの皆さんの仕上げとなります。

第2部は、午後5時からのPTAの皆さんのプール清掃の仕上げです。高圧洗浄機も加えて、子供たちと同じ60分で、きれいに仕上げていただきました。

今日のプール清掃でも、子供たちと保護者の皆さんとの活動の中での一体感は、月立小学校のよさであると感じさせてもらいました。子供たち、そして保護者の皆さんに感謝の気持ち以外に表す言葉はありません。

本当にありがとうございました。

業間縦割り班遊び

今日は、2つの縦割り班ごとで計画した活動がありました。

ここで、2つの縦割り班を紹介しますと、1班が「キラキラスーパーストロング1班」、2班が「平成月立レインボーラビット」です。それぞれの名前は、1年生から6年生までの提案と話し合いで決まったもので、子供たちの思いが込められた名前です。

大人の考えを入れ込むと、一気に意気消沈するのが子供たちです。だから、子供たち同士の対話の中での練り上げや熟議と言ったものが必要なのですね。

1班は外で「おにごっこ」、2班は室内で「絵しりとり」をしていました。どちらも高学年が、下の学年の事も考えて活動していました。6年生には6年生の立場があります。やはり、学年が上がると見え方が広がっていることを感じます。今日も、おにごっこでは「誰から鬼?する?」、絵しりとりでは「誰から始める?」といった、高学年のつぶやきから、

「低学年じゃなく、それ以外で始めよう」となりました。子供たちの経験の中では、まず、モデルを見せて、流れが見えたらば、低学年にも挑戦してもらう「手順」があるのだと思いました。とても安心できる流れで、楽しく活動していました。

午後からは、歯科検診がありました。

検診は、病院での受診と同じ様な雰囲気があり、静かに口を開けて、歯の様子を確かめてもらっていました。

歯科校医の先生からは、コロナ禍になり、マスク生活が口腔環境にも悪影響を及ぼしていたことを教えていただきました。口の中の歯周病菌は嫌気性であり、マスクをすることで空気の出入りが悪くなったことや、呼吸も鼻呼吸から口呼吸になってしまったことなど、脱マスクが進むことも口腔環境を整えることにつながる事を話されていました。

日常生活の中で、マスクを外す時間も増えてきてはいるものの、この3年間のマスクをしている習慣が以前のようになるのは、もう少し時間が掛かりそうな気もします。

学校でも、校医の先生方と相談しながら、子供たちの安心につながる様な保健教育に取り組んで参りたいと考えています。

ご家庭でも、子供たちの将来への健康な歯、体づくりへの声がけをお願いします。

楽しさの支えているのは「健康」ですね。

ご家庭でも、子供たちの将来への健康な歯、体づくりへの声がけをお願いします。

楽しさの支えているのは「健康」ですね。

使いこなし…経験はスゴイ

3・4年生の教室に寄ってみると、子供たちはタブレットを開いて、担任の先生からのメッセージのやりとりをしていました。4年生は、去年の操作方法を知っていることから「あ~あれね!」という雰囲気でした。3年生は、初めてということもあり、担任の先生から教えられての操作でした。それでも、2~3回すると、もうバッチリ操作出来るようになり、その覚えの早さは、すごいものだなぁ…と思いました。コロナ禍の学校は、登校出来ない状況になった時の対応もあり、その練習も兼ねての操作でした。

昼の清掃では、それぞれの分担区を掃除していました。月立小学校の木造校舎は、明るくて気持ち良くなります。本当に素敵な校舎と実感しています。きれいな校舎だからきれいにしたい。やはり、きれいと思う心が、きれいにしたい行動に結びついているように感じています。

5校時は、早稲谷鹿踊の学習です。今年度、初めて鹿踊の先生から演舞を教えてもらいました。高学年は、これまでの積み重ねてきた動きの確認と、3年生は改めて太鼓の打ち方や足運びの動きを丁寧に教えていただきました。太鼓の打ち方も左右で力の加減が必要であったり、動きも装束を身にまとった時を想像しながらの動きであったり、一つ一つの動きに歴史と伝統を感じた時間でした。

練習後に、早稲谷鹿踊の先生からは、伝統芸能の継承の難しさをお聞きしました。大人の継承者としても40代の方から70代の方までで、なかなか若い方の参加が難しいとの事でした。そんな中で、地域の高校生の男女の方が参加し始めて、心強いとも話していました。

日本も世界の国々の中の1つです。外国の方と話をしたときに「君の育った所の誇れる事って何?」と聞かれたときに、月立小学校を卒業した子供たちは、自信をもって「早稲谷鹿踊」を語れる事が、本当に強みであると考えています。子供たちは、自分づくりに必要な土台を早稲谷鹿踊から学んでいるように思います。

「承前啓後(しょうぜんけいご)」という言葉があります。辞書を引くと、昔を引き継ぎながら、未来につないで行くことの意味をもち、まさに、伝統芸能を子供たちが未来に引き継いで行く営みがなされているように感じています。

早稲谷鹿踊が、世界基準の文化として勝るとも劣らない地域の伝統芸能として継承されることを、本当に願った時間となりました。

これからも、みんなで応援して参りましょう。

早稲谷鹿踊保存会の皆様方、今後もよろしくお願いいたします。

学校教育目標

ふるさとに誇りをもち

夢と希望に満ちた

心豊かでたくましい 児童の育成

目指す児童の姿

【き】 気持ちよくはたらく子

【だ】 だれにでもやさしい子

【て】 ていねいに学ぶ子

本校のいじめ防止対策基本方針

月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。

GIGAスクール構想について

気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf

気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf