2023年12月の記事一覧

冬休み前

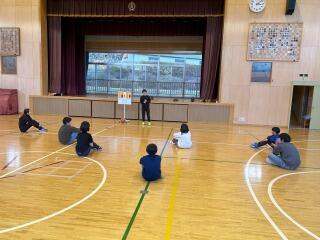

冬休み前の全校集会です。

朝、バス停に迎えに行き、バスの運転手さんへご挨拶をして、その後、プチ道草をしてみました。

冬のプールの水?凍ってんのかな?

実際に見てみました。凍っていました。

この季節感を感じる道草、とても大事な時間ですね。

二期制となってからも、この冬休み前の集会の意味は学校生活の振り返りと冬休みの保健面と生活面の話が中心となります。

今日の集会では、表彰も含めた集会となりました。

今も昔も、子供たちが健康・安全に過ごしてほしいという願いがいつも込められています。

新しい年を迎える=歳神様を迎えるのがお正月で、その昔は祖先を敬い、感謝するとの言い伝えもあります。その後、五穀豊穣の神様を迎え、その年の豊かな実りをお祈りしたのがお正月ですね。

小学生向けのお正月を迎える言葉の中には「一年の計は元旦にあり」という言葉があります。今回の集会でも、新しい年を迎えるに当たって、それぞれが自分の中に「こんな一年にしたい!」という心構えが生まれればと思いながら話をしました。

学校であるから「勉強を頑張りたい」という言葉を子供たちは使います。ただ、学校はそれ以外にも学ぶことが沢山あることに気付いて欲しいとも思っています。

いわゆる「知・徳・体」です。知育も大事ですが、心を豊かにする人との交流から生まれる尊敬(敬い)や思いやり(優しさ)も大切です。そして、健康を維持するためには体つくり(遊び)も必要です。バランス良く学ぶ場所が、やはり学校です。

そこで、冬休みにも入りますので「一年の計は元旦にあり」と「一日の計は朝にあり」という、規則正しい生活にも結び付く話をしました。

前回の教頭先生の「自由と責任」にも通じてきますね。冬休みだから自由にしたいけど、健康を崩すからだめだよね…と子どもたち自身が気付けば、学んだことが染み入っている姿です。でも、子供の成長の中であえて失敗をさせて、学びにつなげることも大切ですね。それが子供たち自身の「自立」に向かう一日の積み重ねになりますね。

ゆっくりで、ちょっとの変化に結び付けば吉日です。

集会の後は、それぞれの学級で改めて振り返りをしたり、教室をきれいにしていました。

荷物をまとめる子供たちの姿には、少しわくわくしている気持ちも伝わってきました。

子供たちには4月から12月までの令和5年の9か月間、いろいろと月立小学校のことを教えてもらったり、手伝ってもらうこともあったり、感謝していることを話しました。

そして、地域や保護者の皆様にも、本当にお力添えをいただき、日々、子供たちの気持ちを支えてもらった事、そして、みんなでつつがなく健康に過ごせたことに感謝しております。

本当にありがとうございました✨

蚕繭の糸取り&スポーツ大会

中学年が繭の糸取り体験をしました。

もちろん蚕の学習の先生は西城道夫さんです。

座繰=糸取り機をお持ちいただき、昔ながらの糸取りをしました。

先日の蚕の学習発表会で八瀬も養蚕が盛んであったことを知り、身近な産業であったことを改めて感じました。

やはり教育素材の豊富さを感じた1日でありました。

西城道夫さん、貴重な道具とお話、ありがとうございました。

そして、高学年は体育館でスポーツ大会をしていました。

バスケットボールをしている所で、担任の先生も一緒になって楽しんでいました。

「師弟同行」という姿で、同じ事を、同じ気持ちで、同じ目的のために行っているからこそ、良いこと、場合によっては気まずいことが起きても、分かり合えることを学び、より良い人間関係の作り方を覚えて行きます。

先生と一緒になって作った雰囲気が安心出来る環境に結びついて行くのだろうと思いました。

今日の高学年の子供たちと担任の先生の姿に、これからの学校の未来を見たように思いました。デジタルが進んでいる今だからこそ、人と人との混じり合いも大事にしなくてはと思いました。

6年生は小学校生活のカウントダウンが始まります。

良い思い出をいっぱい詰め込んで、新しい春に向かう1歩につながる様に、学校も、おうちの方々も、地域の皆さんも、6年生の5人を応援していただければと思います。

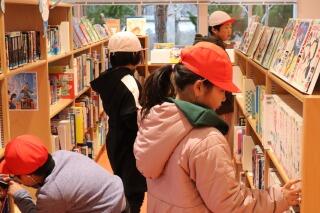

気仙沼市図書館へGO!

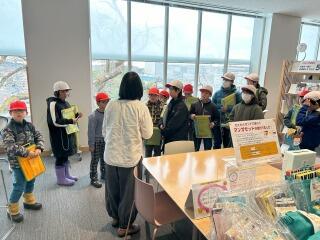

気仙沼市図書館へ行ってきました。

これまでも一冊の本を通じて、物語に出てくる人、人物伝に出てくる人、作者という人など、読書を通じて沢山の人に出会えるのが本であることを1年間を通じて話をしてきました。

今日もそのひとつで、市図書館を実際に見て、その仕組みにふれるだけでも見聞が広がります。

まず、図書館の仕組みについての学習です。

月立小学校にも来ている移動図書館です。

2階には、一般の利用者の方々もいましたので、静かに見学しました。

気仙沼市を形取った机もありました。

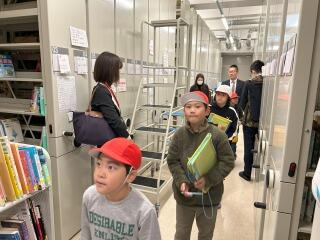

初めて見せていただいた、気仙沼図書館の書庫です。約24万冊所蔵されているそうです。あまり見ることの出来ないバックヤードです。

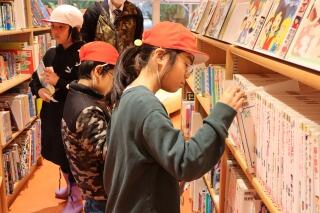

その後は、本をそれぞれ選んで、借りました。

1時間ほど自由に本を見たり、読んだりとした時間を過ごしました。

図書館のお隣には、子育て支援センターも併設されており、小さい子供たちとそのお母さんたちのホッとする場所になっていました。

いろいろな方々の居場所になっているのだなぁと思いました。とても良い場所です。

昼食は併設されているカフェで楽しく食べました。

子供たちのためにクリスマスの雰囲気のランチを用意してもらいました。

ご厚意で、子供たちへのピラフのおかわりもいただきました。

そして、スタッフの方々の子供たちへの配慮にも感謝しております。

カフェの方に少しにぎやかになってしまったことを伝えると「私たちも、子供たちの声を聞くと、すごくいいなぁと思って時間を過ごしました。こちらこそ、楽しい時間でした」とのことでした。

本当に、市図書館という空間にいる方々の温かさをひしひしと感じた時間となりました。

今日の出会いに感謝しています。

みなさん、ありがとうございました✨

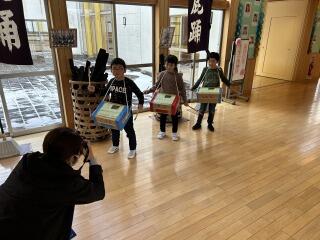

取材

今日は三陸新報の後藤記者が来校し、早稲谷鹿踊に関係する取材を受けました。

鹿踊の継承について、これまでの歴史とこれからの歩みについての取材でした。

月立小学校での練習の始まりは低学年の段ボール太鼓からであり、その姿をぱちり!

この姿は、新年号?になるとのことでした。お正月から縁起の良い八瀬になりそうですね。

楽しみです。

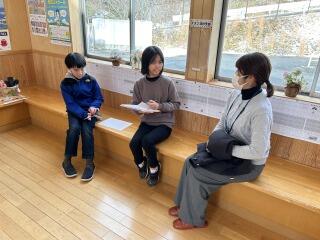

もう一つ、5年生が社会科の「情報」について学習している時間であったことから、急遽、後藤記者に5年生からの質問に答えていただく質問タイムをお願いしました。

情報を発信するに当たって、気をつけていることや情報を発信するための工夫など、時間のないところでしたが、丁寧に答えていただきました。

教科書で勉強するもの良いですが、直接、情報を扱っている「記者」に聞くことが出来たことは、本当に良い時間でした。

いつもながら、子供たちのために、いつも丁寧に取材をしていただき、そして、子供たちの学びのためにご協力をいただき、感謝しています。

ありがとうございました✨

雪

天気予報通り、雪の朝となりました。

校庭もうっすら白く雪が積もり、子供たちがどんな雪の遊びをするのだろう?と思いながら1日が始まりました。

まず最初は、「雪かき」です。

大人から見れば作業ですが、子供たちはスノーシャベルを使って雪押し遊びです。

そこに、先生が活動の中でやり方を教えて、それを子供たちは学び入れて、一人前に育って行きます。あそびからまなびです。

2年生と3年生が雪かきに参加してきました。今日のような活動を繰り返し、上手く育つと、雪が降ったから雪かきが必要!という社会性の芽が育って行きますね。

次が、生活科の自然に触れる学習です。思いっきり冬に親しむ大切な学習です。

日本には四季があります。その折々の風情にふれることで日本人が大事にしてきた趣や情緒を豊かにします。その原体験が雪にふれ、氷にふれ、風にふれたりする「五感」を使う事です。国語の学習で冬に関連する新しい言葉に出会ったとき、言葉を辞書で調べて、自分の体験を結びつけられることで納得した学びになります。それにつながる大事な雪の日ですね。そこに先生が混じることで、学校生活全体につながりが出てきます。

そして休み時間は、学年を超えての遊びです。

作った雪だるまを見せてもらいました。

その様子には、雪を集めては冷たい雪に触れた手を振って雪を払い、口元でハァァと息を吹きかける低学年の姿があり、その姿を見た上の学年は、急いで雪を丸めて、きりの良いところまで作って、低学年が続きをするなど、言葉にはない情緒的なやりとりがありました。

子供たちって、遊びの中でいろいろと優しさを温めているんだなぁと、感じていました。

日中はおてんとう様がでてきたので、どんどん雪が消えていきました。

子供のうちにしなければならない遊びは沢山あります。

雪遊び、この冬、あと何回遊べるのでしょうか?

これから本格的な冬が訪れます。どうしても朝夕の送迎は氷雪路に出会います。月立・八瀬地域全体で交通安全で良い年を迎えられればと願っています。

健康に勝るものはありませんね✨

ふるさとに誇りをもち

夢と希望に満ちた

心豊かでたくましい 児童の育成

【き】 気持ちよくはたらく子

【だ】 だれにでもやさしい子

【て】 ていねいに学ぶ子

月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。

気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf

気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf