2024年1月の記事一覧

小正月

今日は小正月です。

月立小学校の大柱に添えられた繭玉飾りが柔らかな雰囲気を作り出して、少なくなりつつある昔から伝わる大切な習わしが継承されている学校であり、他にはない景色であると思います。

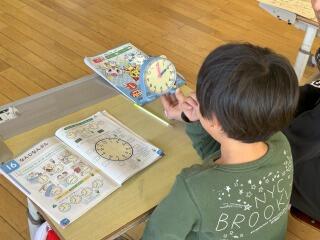

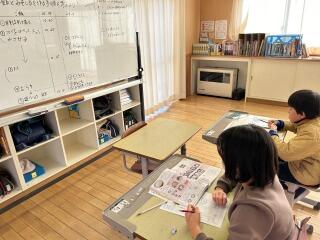

1年生は時計の学習をしていました。

担任の先生から「5とばしで、5、10、15…」と、時計の何分の扱いについて言葉に出しながら勉強していました。

今日は小正月で小豆粥を食べたりします。例えば、お正月の準備で小豆をより分ける時に、数え方で「に、し、ろ、や、と…」と生活の中に数の遊びがあって、その家庭の中の算数と教室の中の算数が混じり合って、身に付いて日常の中で活用出来る様になっていました。

小学校算数は家庭生活との関連が密着していますので、低学年はもちろん高学年であっても意図して「させてみる」ことも大切です。

中学校に行くと頭の中での作業が多くなりますので、小学校のゆとりの時間がある時に多くの体験的学習の積み重ねが考え方のもとになっていきます。

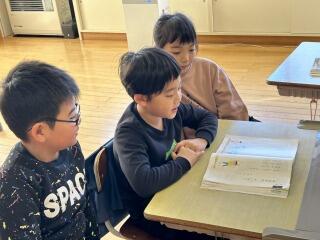

その体験的な学習をしていたのが3年生でした。

校舎内を歩きながら消火器や消火栓の場所となぜ、そこにあるのかなどを考えていました。ここでも、きまりや法則を見つけ出す学習が始まれば自主的な学習になっていきます。

月立小の子供たちと一緒に、学ぶことのおもしろさを感じる授業づくりをこれからも目指していきたいと思います。

新月地区新年交歓会

新月公民館で、新月地区の自治会、各種団体の皆様との新年交歓会に参加しました。

月立小学校も、新月公民館を中心とした様々な地域団体の皆様方にご協力をいただいており、日々のご支援への御礼も込めながらの時間となりました。

当日は、国・県の議員の皆様方も来賓として参加して、新月地域のよさを話していました。

座席周りの方々との話では「(来賓として呼ばれて)月立小学校の学芸会(こだまステージ)は最高でした。あんなに子供たちが目を輝かせている学芸会は初めてです!」とのお褒めの言葉をいただき、嬉しい気持ちの中でひとときを過ごしました。

それもこれも、伝統の中で子供たちと先生方、そして保護者の皆様の支えがあっての今年度のこだステとだったと思っています。

今年もみなさんと力を合わせて、子供たちの目が輝きと笑みがこぼれる月立小学校づくりにご協力下さい✨

新月公民館、そして新月地区の皆さま、

今年もよろしくお願いいたします。

1週間

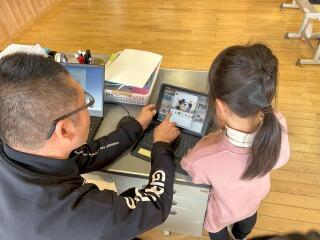

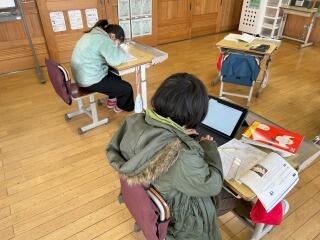

冬休み後の1週間が終わりました。

少しずつの学校リズムで動き始めて、子供たちと先生方との良い雰囲気の流れの中での活動が始まっていました。

朝、早く登校している中学年の姿を見つけ教室に入ると、宿題の提出かごを用意し、登校してくる友達に「おはよう」と声を掛けて、一日をスタートしていました。進んで行う事って大切だなぁと思いました。

月立小学校が求める「心豊かで」につながる姿で、一人一人が成長していることを新年になって感じています。

教室の中でも下の学年に「じゃあ、私が教える?」と、必ず相手の気持ちを確かめて行動に移している姿がありました。

伝え~答えて~伝えるという伝え合いの繰り返しがあり、そこにも成長を感じていました。学年が上がれば、自分で学習に取り組む姿に移り、学校全体で成長していることを感じています。

一人一人の成長も大事ですが、休み時間は「大谷選手グローブ」でのボールコミュニケーションをしてる姿があり、高学年が相手になりながら、遊んでいました。

幸先のよい雰囲気です。

今後も、学校と保護者の皆様と地域の方々にもお手伝いいただきながら、子供たちの次へ進もうとする背中を支え、後押しをしていきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします✨

避難訓練

毎月11日は防災を考える日です。

朝の会でショート訓練の予告を行い、心構えをした上での訓練です。

平時に適切な行動を覚えることで、いざという時の行動の精度が高まります。

緊急地震速報が聞こえた瞬間に、机の下に潜り込み、机の脚を押さえてジッと待ちます。

先生方は避難経路を確保した上で、次の避難に二次避難に向けての準備をします。

「指さし確認」というものがあります。どんなに確認しても見落としたり、勘違いなどのヒューマンエラーが必ずあります。それを防ぐためには確認行為である目と声と指さしという多重確認が有効で、命を預かる仕事では必ず使われます。

先生方も自然に行っている場面もあり、子供たちと一緒にいざに備えている避難訓練でした。

自然災害は必ず来るものとの考えの中で、かけがえのない命を守ることに全力を尽くす心構えを確認した時間でした。そして、これからも正しく怖がることを大切にしていきたいと思います。

おまけ

平時の子供たちは、いつも通りの表情と会話が聞こえ、いつもの時間が流れている幸せを感じていました。

安心できる場所が、安心して学べる時間につながっていることをつくづく感じました。

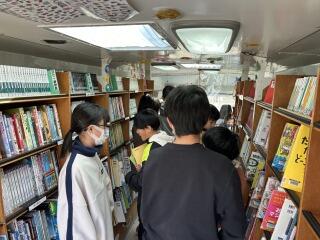

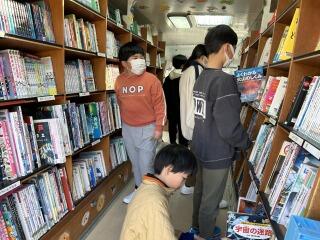

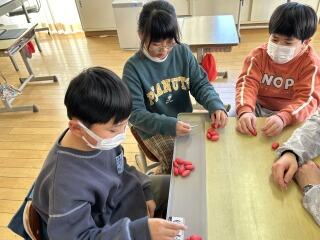

繭玉飾りづくり

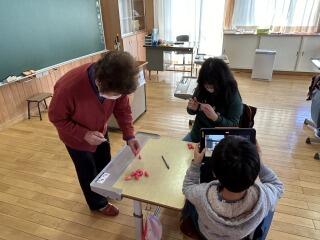

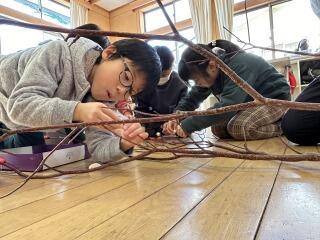

3・4年生が繭玉かざりづくりをしました。

今回も菅原妙子さんに教えていただきました。

元々は養蚕をおこなう人々が蚕繭の豊作を祈願していた名残とのことです。

そう考えると、月立小に身近な風習になります。

子供たちが繭玉飾りをつくる活動は、貴重な学習になります。まさに、受け継がれてきた日本伝統の行事でSDGsの理念に直結した学習です。

そんな中、妙子さんと話題にしたのが「小正月」です。

お正月の客人のもてなしで休む間もなく働いた女性がゆっくりする時間にしていたのが小正月ですね。

そして、16日に「地獄の釜の蓋が開く日」とも言われ、この日は地獄の鬼も仕事を休み、ゆっくりする日とのことで、あの世もこの世も仕事をしないで休みましょうという日だったらしいです。その背景には、昔の商家などに勤める奉公人に休みを取らせる日とするために作られ、今で言う「働き方改革」のひとつだったように感じます。

そんな民俗学に通じる話をしていただく子供たちは、本当に幸せな小学生と思います。

妙子さんからは「もっと早くいろいろなことを聞いておけばよかったと今になって思っているんです。私が知っている少しばかりのことを(子供たちに)伝えられたらと思ってもいます」とご自身の思いを語っていただきました。

楽しそうに繭玉飾りをミズキに結わえていく姿に、消えつつある伝統文化を感じながら、月立小学校の時代を超えて変わらない価値のあるもの=不易を感じた時間でした。

そして、夕方には月立保育所でペッタンペッタン子供たちが作った餅花で飾られたミズキが届きました。

ミズキの枝が赤いのを「吉祥」、そして小枝がみな上向きなので「運が上向く」などと言われ、新年を迎えた学校に「福」が集まり、今年も地域の皆さんと良い一年にしたいと心に誓った1日でした。

菅原妙子さん、月立保育所ちびっ子の皆さん、ありがとうございました✨

冬休みが終わりました

新しい年になり、今年度の残り3か月の学校生活が始まりました。

業前に全校集会をしました。

集会が始まる前に能登半島地震で被災した方々に対して黙祷を捧げました。

冬休み明けの集会では、「干支」の話をしました。

干支は「十干」と「十二支」の組み合わせで、全部で60通りあること。

今年はその41番目の「甲辰」となり、「甲」には成長や実り、「辰」には、夢が叶うという意味があり、その実りや成長、夢を叶えるためにのために自分が行動できることは何なのかをじっくり考えて、動くことが大切であることを話しました。

最後は、冬休み前にも話した「一年の計は元旦にあり」と「一日の計は朝にあり」を話して、毎日の積み重ねが、一年につながる事を伝えました。

集会後には、テレビ等で報道されている大谷選手からグローブのプレゼントが届いた事を紹介し、キャッチボールをしました。

ここでも、大谷選手が夢の実現のためにしていた「曼荼羅シート」を紹介し、実際に行動して、今の大谷選手になったことを紹介しました。

今年は「行動」ですね。ちょっとの行動が出来れば、後々の中くらいの行動になります。年始めは「ちょっと 行動」から始められればと思います。

保護者の皆様には、冬休み中の大きな事故・ケガ等も無く、穏やかな冬休みにしていただいたことに感謝しています。毎日の平穏な時間と子供たちの健康にこそ幸せがあり、その笑顔がご家庭や地域の幸せにつながっていると改めて思っています。

これからも子供たちの安心できる環境を創っていければと思います。

「難を転じて福となしますように…」と月立小学校の幸せを願って、地域の方から紅白の南天(難転)を、毎年いただいています。地域の皆様方の敬愛を感じています。

令和6年もよろしくお願いいたします。

ふるさとに誇りをもち

夢と希望に満ちた

心豊かでたくましい 児童の育成

【き】 気持ちよくはたらく子

【だ】 だれにでもやさしい子

【て】 ていねいに学ぶ子

月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。

気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf

気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf