★気仙沼市立松岩小学校ホームページ★

日誌

【松小日誌】「いいね」をクリックして子供たちの応援をお願いします

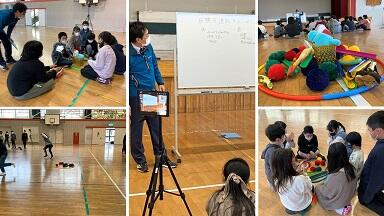

MAP体験②【6-2】

11月15日に,6年生が2回目のMAP体験をしました。今回のねらいは,自分たちだけでなく周りの人たちと折り合いをつけるコミュニケーションの在り方です。最初は,自分たち中心の活動が,他のチームとの兼ね合いの必要性に気付くようになり,自分たちのグループの話し合いに加えて、他のグループとの調整をしながら目標達成に近づけていきました。リモートで参加する仲間ともお互いに知恵を出し合い協力する姿や,「ここ多いよ~」「こっちちょうどいいよ~」などと声を掛け合う姿が見られました。

「前回のことは根にもたず,今やっていることだけを考えて活動する大切さ」や「仲間と協力することの大切さ,仲間がいるという嬉しさ,自分の事だけを考えず他の人のことも考え活動することの大切さ」など素敵な気付きを何人も振り返りシートに書いていました。このことが日常生活に生かされていくことを期待します。

防災センター見学【3学年】

11月15日に,3年生が社会科の学習で防災センター見学に行きました。

消防署の仕事を教えていただいたり,煙体験や地震体験をしたりしました。

消防士の父をもつ児童は,ホースの重さが10㎏もあることや消防車に1500ℓの水を積んでいることを初めて知ったと感想に書いていました。また,一番心に残ったことが煙体験と地震体験という児童は,「煙体験では,前が全然見えなくて,すごく怖かったです。地震体験も,最初は「なーんだ、このくらいか」と思っていたのもつかの間,急に揺れが強くなって,こんなに揺れが不定期で来ると思うと,とても怖くなりました。そんな恐ろしい空間の中,消防士さんはよく人を助けられるなあと思いました。」と感想をもちました。

リアス・アーク美術館見学【4年生】

11月12日に,4年生が総合的な学習の防災学習の一環としてリアス・アーク美術館の「東日本大震災の記録と津波の災害史」の常設展示を見学しました。山内館長より説明を聞き,被災物一つ一つを真剣に見入っていました。ひびが入ったインターフォンや流されたパソコンや携帯電話を見て津波の威力を感じた児童や,ぬいぐるみを見て,持ち主のことを考えるととても悲しくなったと感想をもった児童もいました。3時33分で止まった時計やランドセルをみて津波の怖さを感じている児童もいました。自分たちが生まれる前に,こんなに大変なことがあったことを知り,東日本大震災について伝えて行かなければならないことを実感していたようでした。

昭和堰見学【4年生】

11月10日と12日に,松岩学区にある昭和堰の見学に行きました。10日には,校長から昭和堰の歴史や役割を教えていただいた後に,近くの昭和堰を見学し,12日にはバスで牧沢の平成の森の中にある昭和堰を見学しました。「せき」という言葉が分からなかった児童は,用水を取り入れるために流れをせき止めているところだということを知り,そのことによって学校の校庭6000個分の広さの水田に水を引くことができていることが分かりました。自分の家の近くにも,昭和堰があることを知った児童は家族と一緒に調べてみたいと感想をもちました。

みやぎアドベンチャープログラム【6年生】

11月9日に,6年生が『みやぎアドベンチャープログラム』を体験しました。

楽しい体験や目標達成のための活動後,振り返りを行い,「声掛け」「責めない」「計画的に」「失敗を生かす」「一生懸命」「チームワーク」「協力」「情報共有」などの言葉が出てきました。学習や学級生活の中で大切なことは何かを対話を通してお互いに共有することができました。

※みやぎアドベンチャープログラム(MAP)とは,学校の授業や学校行事等子供たちの諸活動に課題解決型体験学習法の一つである「プロジェクトアドベンチャー」の考え方や手法を取り入れた宮城県独自の教育手法です。豊かな人間関係に基づく充実した生活ができることを目的とし,集団の中で自他を認め合いながら多くの課題を解決する活動を通して,「学びの環境づくり」のためのスキルといえます。

カウンタ

7

0

4

1

8

5