月立小BLOG

大豆の種まき

3・4年生が大豆の種まきをします。

今日もいつもお世話になっている地域ボランティアの方に御指導をいただきます。

よろしくお願いします!

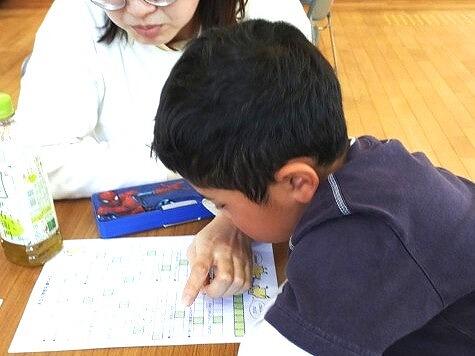

大豆を2個ずつ20cmくらいの間隔を空けて置いていくことを教わります。うまくできるでしょうか?

一人ずつ容器に大豆を入れてもらったら、作業開始です。

4者4様の姿。横歩きで作業する子がいれば…

後ろ歩きをして、自分の靴を目安に間隔を図る子もいます。

この子は、畝をまたいで、前に進みながら作業をしています。

この子はしゃがんで前進しながら作業をしていました。

それぞれの個性が出ています。それぞれの子が、その時点でベストな方法を考えて取り組みます。

大豆の上に土をかぶせます。講師先生にやり方を教わります。ぼくも鍬を使えるかなあ…

見よう見まねで挑戦します。もちろん見ただけではうまくできません。

鍬の使い方を、手取り足取り教わります。月立小ならではの、とても贅沢で尊い体験です。

腰が痛い…

御指導のおかげで、なんとか最後まで、自分たちで大豆の種まきを終えることができました。

ちょっとつかれたけど、やりとげた充実感が表情に出ています。

今年は、大豆の栽培から豆腐作りまでを御指導いただきます。食の原点・命の循環・自然と人のつながりを体験的に学ばせていきたいと思います。

鹿踊り指導

3年生以上は総合的な学習の中でも早稲谷鹿踊りに取り組んでいます。今日は活動1回目の日です。今年も、早稲谷鹿踊保存会の会長様にお越しいただき、ご指導をいただきます。

まずは通しで演舞を見ていただきます。5,6年生は太鼓の音が力強く、声や動きも大きく見えます。

もちろん3,4年生も頑張っています。みんな真剣な表情です。

今日は、輪になって演舞する際に、中立(なかだち)役の6年生が中央に入るタイミングについて、繰り返し指導をいただきました。

今年度最初の総合的な学習の鹿踊り練習でしたが、上学年の子を中心に、とても意欲的な取り組みでした。

これからも伝統文化の継承を通して、地域への誇りと感謝の気持ちを育てていきます。

サツマイモの苗植え

今日は1・2年生がサツマイモの苗植えをします。

毎年お世話になっている地域ボランティアの方に講師に来ていただきました。今日のために畑の土作りや畝立ても、全て準備をしていただきました。本当にありがとうございます。

こだま隊の方や保護者も一緒に参加していただきました。

今日はよろしくお願いします!

サツマイモの苗は寝かせて植えます。

根っこはここの節から出てくるんだよ。

へえ、そうなんだ、、、2年生は昨年も習っていますが興味津々です。

植え方は、こうやって横の土をどけてやります。

苗を寝せたら、土をしっかりかぶせること。分かった?

、、、うーん。

少々不安ですが、苗植え開始!

こうだったかな、、、

最初は土の掘る深さがつかめず、講師さんや先生に教えてもらいます。

何回か植えるうちに、こつがつかめてきました。

子供たちは、サツマイモの苗の植え方を自分なりに理解できるようになると、一つひとつの作業が手早くなるようにも思えます。しかし実際には、逆に時間をかけるようになります。これは、自分の中で理想の植え方を思い描き、それに近づけようと細部にこだわり始めるからです。

「教え込まれる学び」ではなく「育っていく学び」。子供のこだわりや時間のかけ方を温かく見守ることが、学びを深めるうえで大切です。

水をたっぷりかけてあげます。大きく育ってね。

体操着と軍手の汚れ具合が、今日の活動の充実度を表しています。

御指導いただきました地域ボランティア様、お手伝いいたいたこだま隊、保護者の皆様、ありがとうございました!

プール清掃

6月から始まる水泳学習に向けて、全校でプールを清掃します。

前日までに排水しましたが、プールの底にヘドロがたまっています。

プールサイドの除草、塵集めを丁寧に行います。

プールの縁の部分も苔やドロがこびりついています。たわしで懸命にこすります。

プールの底のヘドロを少しずつ排水口に追いやりながら、みんなで磨き上げていきます。

みんなで磨いて、プールがきれいになりました!

ばんざーい!

このあとの放課後には、保護者の皆様にもお集まりいただき、仕上げの作業をしていただきました。

プール周辺の除草、除草シート設置、プールサイド除草の仕上げ、プール際清掃の仕上げ、金網にからまった蔓除去、壊れた用具庫の扉修理、蜂の巣除去、プールサイドへの人工芝設置など、、、たくさんの御協力いただきました。本当にありがとうございます!

おかげで6月から気持ちよく水泳の授業ができます。

感謝の気持ちをもち、安全第一で水泳指導を行っていきます。

竜巻想定 避難訓練

先日、国内で竜巻による事故がニュースでありました。

今日は業間に、竜巻・ミサイル想定の避難訓練を実施しました。

いきなり避難後の写真ですが、放送で竜巻による避難指示を受け、素早く避難しました。子供たちの表情にも緊張感が浮かびます。

場所は、音楽室・トイレにつながる廊下です。防火隔壁を閉じると、外壁から遠い場所で窓が無く、竜巻・ミサイル想定で最も安全な場所となります。

竜巻は国内で年間20回も発生しているそうです。

校長からは、大切なこととして

(1)警報が出たら頑丈な建物に避難すること

(2)警報が解除されるまで窓の少ないところで身を隠すこと

を教えました。また、近くに大人がいればきちんと言うことを聞くこと、いないときは訓練を思い出し「自分で行動する」ように伝えました。

命を自分で守れる子供になれるよう今後も指導していきます。

業前鹿踊り

今朝も業前活動は鹿踊りの練習です。児童の自主的な活動として取り組んでいます。

6年生が指示を出して、、

みんなで何度も合わせてみます。

音がなかなか合いません。

その都度、相談し合う6年生たち。どうしよう、、もっとこうすれば、、、

見守っていた先生から指導を受けます。

泊譜の資料と高学年のお手本は同時には見られないこと、高学年児童が叩いて見せるより、高学年児童が低・中学年児童に寄り添って教えてあげた方がいいことを学びます。

指導を受けて、6年生も自分たちの配置を工夫しました。

再び練習開始。みんな真剣です。

人にものを教えるということは、とても難しいこと。でもその分、学びも大きくなり、悩みながら身に付けた力は一生の宝となります。

地域の伝統を「自分たちの手で」守っていける月立の子供を、これからも育てていきます。

心を一つに 運動会

霧雨模様の中での運動会となりました。

どうしても子供たちの頑張る姿を保護者・地域の皆さんに見ていただきたいと考え、雨脚が強くなる前に、子供たちの種目を駆け足で実施しました。

校庭を一周する入場行進はカットし、バックストレートから真っ直ぐ入場しましたが、緊張感のある凜とした行進でした。

優勝杯返還、校長挨拶、PTA会長様からの激励のお言葉と、子供たちは立派な態度でした。

赤白代表児童の選手宣誓も、言葉一つ一つに思いを込めて、しっかりとした発表でした。お客様から大きな拍手を受けました。

運動会の歌を全力で歌い、、

準備体操も過去一番に張り切って行いました。

これが校長が選んだ今年の運動会のベストショット。

荒天の中ぞくぞくとご来校いただいた皆様が、子供たちと一緒にラジオ体操をしてくださる姿。子供たちはその姿を間近で見て、どんなにか心強く、幸せだったことでしょう!

まずは徒競走。

スタートする度にお客様から大きな声援をいただき、雨雲を吹き飛ばす雰囲気で会場が盛り上がります。

スタート前の「一言発表」では、「いいぞー、○○!」「がんばれ~、○○!!」子供たち一人ひとりに、大きな声援をいただきました。

スターター役の体育主任は「地域の皆さんの温かさに思わずほろりとしてしまった」「子供を真ん中にする、とはこういうことか」と語っていました。

大声援を受けて、ここ一番の走りを見せようと、子供たちも頑張ります。

荒天にもかかわらずどんどんお客様が増えてきて、ますます子供たちも頑張ります。

雨雲レーダーを見て、子供たちの走競技を早めることを決めました。

続けて、メインイベントの全校リレーです。

スタート! 大声援!

いけーっ!

おいつけーっ! 2周してもほぼ同着のすばらしい勝負!!

歯を食いしばり走る!

みんな固唾をのんで勝負の行方を見守ります。

一人少ない白組6年生は2回目のバトンを受け取り、ゴール目指して走りました。

子供たちが全力を出し切り、最後までデットヒートの好勝負となりました。子供たちの全力を引き出してくださった会場の皆様のおかげです。

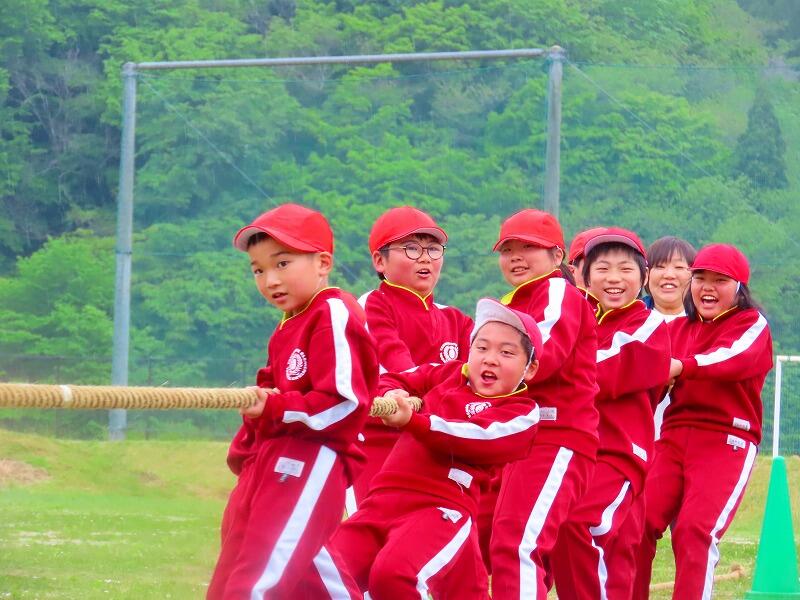

大綱引き。渾身の力で引っ張る!

劣勢の白組に助っ人の校長も頑張りますが、赤組は強かった、、、

子供たちに負けじと、大人も参加するのが月立小。

本気の大人たちの競技をみて、子供たちも大興奮しました。

この後、未就学児のかけっこも行いましたが、雨脚が強くなり、屋内実施に切り替えました。

玉入れ。玉が50個以上も入る好勝負!

そして大人たちも黙ってはいません。

PTA役員さんたちの絶妙なトークを挟んで、競技スタート。

大人が本気でやる玉入れは迫力満点。結果発表は未就学児も手伝います。みんなで参加してつくり上げる運動会です。

そして、校長が妙な出で立ちでスタンバイをして、、、

金色に輝く月立のダンス隊が登場!!何が始まるのか!?

マツケンサンバの陽気なリズムが流れ、PTAのおたのしみ種目「パンドロサンバ」の開始! 子供たちもみんな陽気に踊ります。

職員も踊ります!

最後は会場のみんなで踊ります!大フィーバー!!

まだまだ踊ります。締めは全員で踊る「気仙沼音頭」!

これだけ踊り明かす運動会は、他に無いのではないでしょうか。

どれだけ楽しんでも、気持ちを切り替えて閉会式ができるのが、月立っ子のすばらしいところです。きちんと整理体操もして、、

赤組優勝、おめでとう。

白組も赤組の勝利をたたえ、最後まで立派な態度でした。

事後、高学年の教室では、丁寧に活動を振り返る姿がありました。

年長者としてのリーダーシップや使命感は、こうした地道な取組の先に少しずつ芽生えてくるものなのでしょう。

今日の運動会を引っ張った高学年児童7名。みんないい表情!

ありがとう、君たちが下級生たちの手本となって引っ張った結果、すばらしい運動会となりました。

この後も親子でお弁当を食べ、さらなるお楽しみタイムがスタート。屋体内に「くじびき屋」「魚釣り屋」そして「かき氷屋」まで登場!!子供たちを楽しませていただきました。

荒天にも関わらずたくさんの保護者と地域の皆様に駆けつけていただき、様々な御協力をいただきましたことに感謝申し上げます。学校・保護者・地域が「心を一つ」に子供たちの活躍の場をつくり上げた運動会となりました。「子供たちを真ん中にした教育」とはこうあるものか、と再認識することができました。

こんな素敵な運動会を一度でも経験したら、この地域が大好きになるに決まっています!

今年度はまだ始まったばかりですが、今後も引き続き、御協力と御支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

運動会総練習

17日の運動会に向けて、総練習を行いました。

行進の姿勢はより洗練されてきました。

代表児童はより立派に演技できました。

運動会の歌も全力で歌います。

徒競走では、出走前に「意気込み」発表をします。話す内容を一人ずつ考えました。

本番は大勢のお客さんが見ている前で、堂々と発表してほしいです。

前傾姿勢をとり、しっかり地面を蹴って走っています。

高学年はこれまで何度も競い合ってきた仲ですが、どの子も手を抜くことなく自分の力を出し切ろうとしている姿が見られ、感心しました。

玉入れの精度も上がってきました。

綱引き。

月立小の校庭は目立った傾斜がなく、実力通りの結果が出ると思われます。

17日の運動会本番、晴れてほしいです!

雨天時も体育館で実施します。子供たちの演技だけでなく、PTAが主催してくださる種目もたくさんあり、一般の方々や入学前のお子さんにも参加していただき楽しんでいただけます。

地域の皆様のご来校をお待ちしております。

PTA早朝草刈り

PTA環境部が主催してくださり、校庭・校地法面の除草・草刈りの御協力をいただきました。

早朝6:00開始でしたが、PTAの皆様にとどまらず、たくさんの地域の皆様にお集まりいただきました。本当に感謝申し上げます。

小規模校ながら、これだけの方々に御協力をいただきました。学校を支えてくださる地域の皆様方の層の厚さを感じ、大変嬉しく心強く思いました。

例によって職員も除草作業に集中してしまい、作業中の写真がありません、、、

広い校地内外の法面を美しく整備してくださいました。

5月17日は待ちに待った運動会です。どうか晴れてほしいです!

青空の下

さわやかな青空の下、校庭で運動会の練習をしました。

高学年の堂々と行進。指先まで意識して手足を大きく振ります。

下の学年も、上級生の手本にならって行進します。広い校庭で歩くと、動作も自然に大きくなります。

開会式は上級生の出番が多いです。下級生の手本となる立派な姿勢や声の出し方ができています。

競技の入退場は駆け足です。縦横の間隔をそろえて走ります。

全力で走る姿は、見ていて気持ちのよいものです。

みんな自然に「がんばれ!!!」と声を張り上げます。

勝ちたいので本気で走ります。本気度がスタート姿勢にも現れます。

玉入れ。競技中の画像がないのは、職員総出で指導に当たっているからです。準備も片付けも自分たちでします。

綱引き。歯を食いしばって全力で綱を引きます。みんな本気です。

勝ちを信じて、仲間にバトンをつなぎます。走者は仲間の思いを背負って走ります。

本気で競技する子供たちの姿は美しいです。

子供たちが本気で力を出し切り、思い出に残る活躍ができるよう指導していきます。

朝会 失敗は成功のもと

朝の挨拶では、子供たちの凜とした声がホールに響きました。

「みんな運動会の成功に向けて頑張っているね。

今日は成功の秘訣を考えてみよう。

成功の反対は何だと思う?・・・」

子供たちからは、当然「失敗!」という意見が出されます。しっかりと話を聞き、しっかりと意見が言える子供たちです。

校長から発明王トーマス・エジソンの話をしました。

「生活を便利にした1000以上の発明をしたエジソンは、『私は失敗したことはない。ただうまくいかない方法を見付けただけだ』と言ったのです・・・」

みなさんも失敗をおそれず、エジソンのように

何度も挑戦してください。」

失敗は成功のもと。学校は分からないことを学ぶところ。子供たちにはいろんなことにいっぱいチャレンジさせ、いっぱい成長させていきたいものです。

運動会に向けて

ゴールデンウイーク中の登校日も、子供たちは 運動会に向けて、業前や体育の時間に練習を進めています。

入場行進の練習をしました。先頭はもちろん6年生。下級生のお手本です。速度、手の振り方、目線、BGMとのタイミングなど、様々なことを考えながら歩きます。

中学年は、仲間との位置だけでなく、手の振り方、目線を意識して歩きます。

低学年はBGMに合わせ、仲間と元気に歩きます。上手です。

全体での縦横のバランス、位置どり、前進のタイミングを覚えます。やはり頼りになるのは、経験を積み重ねてきた上学年です。

気仙沼音頭。繰り返し練習したことで、1年生も自分で踊れるようになりました。

練習でも盛り上がるのはやはり競技の練習です。全校リレーの入場は、走る順番とスタート位置に合わせて決めた並び順を覚え、異なる位置に入場します。

ただバトンをつなぐだけでなく、いつ自分がスタート位置につくのか、バトンパスが終わったらどこに並ぶのか、覚えることはたくさんあります。

次は青空の下、校庭で思いっきり走って練習します。

業前鹿踊り

月立小では学区の伝統文化として「早稲谷鹿踊り」に取り組んでいます。

今朝の業前活動は今年度初めての「全校鹿踊りタイム」です。

通年で互いに教え合いながら、1~6年生みんなで演舞できるようになることを目指します。

年長児童がお手本を見せます。太鼓のリズムが心地よく響きます。

4~6年生は、学校外の活動でも、早稲谷鹿踊り保存会の方を講師に鹿踊親子教室で演舞を学んでいく予定です。

子供たちの凜とした掛け声も、聞いていて気持ちのよいものです。

下学年の子供たちも真剣に見ています。

下学年の子供たちも太鼓を持って、立ってみます。

ひもはこんなふうに結んで調整するんだよ。

子供同士の教え合いは見ていて微笑ましいものです。

伝統文化の継承とともに、こうした異学年交流をとおして、仲間と助け合い思いやりの心を育てていきます。

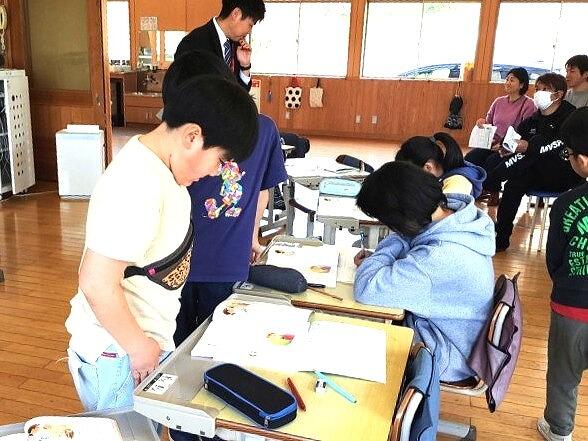

学習参観・PTAこだま歓迎会

学習参観日です。前日には雨が降りましたが、朝には晴れて気持ちのよい小春日和でした。

1・2年生は図工です。自分の好きなものを思いのままに描きます。

描く絵も描き方も4者4様。弟妹さんも一緒に参加しています。みんな本気です。

自分の描いたものを紹介しました。発表の仕方も4者4様。時間を掛けて担任が温かく支援します。聞き合って頑張りをみんなで認め合います。

3・4年生の道徳。おうちの人たちが参観してくれるので、張り切っています。

自分の考えを書いて、お互いに発表し合います。思ったこと、気付いたことのつぶやきもみんなで共有します。友達と相談もします。安心して話し合える雰囲気を担任がコーディネートしています。

5・6年生の道徳。課題についてそれぞれが本気で考え、発表します。

お互いの本音が言えて、聞き合って、家の人にも聞いてもらえて、うれしいです。

お互いの感想を見合って、そこで考えたことを、席にもどってまた書き加える。少人数でもしっかり高め合いができています。

PTA全体会の後は、職員・親子一緒で「こだま歓迎会」がありました。会場準備、係分担、昼食の手配、全てPTAの皆さんの主体的な取組で運営されていることに驚きをもちました。

新会員も、全会員(!)で温かくお迎えします。

楽しいゲームも親子で本気で取り組みます。

保護者の皆様手作りの、とっても温かい歓迎会でした。ありがとうございました。

これからも、保護者の皆様の御協力と御支援をいただき、日々の連携を密にしながら、子供を真ん中においた教育を進めていきたいと考えます。

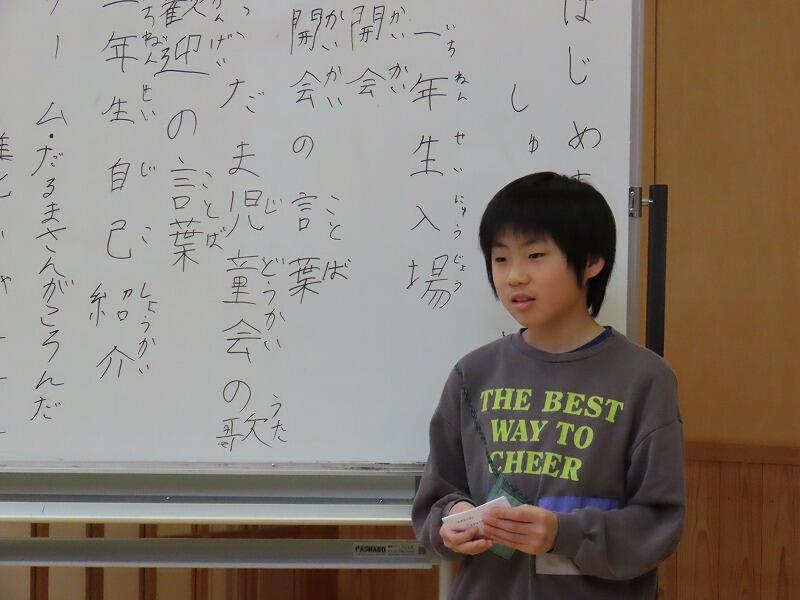

はじめまして集会

6年生による開会の言葉があり、こだま児童会の歌をみんなで歌って、1年生を歓迎します。

歓迎の言葉「ようこそ月立小へ!」

月立小のいいところを紹介しました。

1年生の自己紹介。たっぷり時間をとってあげる。待ってあげる。しっかり聞いてあげる。

きっとこれが、月立小の子供たちが自分の言葉で話せるようになる秘訣なのでしょう。

ゲームの説明を丁寧にしてから、、

ゲーム「だるまさんがころんだ」

ゲーム「しんかジャンケン」

最後まで進化すると「神様」になれます。

神様になれた人にインタビュー。神様になれたら何をしたいですか?

3・4年生が作ったプレゼントを贈呈しました。

満面の笑みで退場。もちろんお兄さん、お姉さんと一緒です。

贈呈したプレゼントは手作りのキーホルダーでした。制作者の解説付きです。

1年生を歓迎する行事ですが、15人の子供たち全員が主役です。互いに助け合い認め合うことで、みんなで楽しいひとときを過ごせました。

交通安全教室

交通安全教室は、自分の命を守る大切な学習です。

新月駐在所長様と交通指導隊10名の皆様にお越しいただき、御指導をいただきました。

実際の車両を使って「内輪差」について学びました。

自動車の近くに立っていると、巻き込まれてしまうことを見せてもらい、みんなびっくり。

1・2年生は、安全な歩き方について学びました。

このあと、所長さんたちと一緒に、学校の外に出て旧校舎の下までぐるっと一周歩きました。

3~6年生は、安全な自転車の乗り方について模擬道路で練習しました。

6年生の代表児童から感想発表とお礼の言葉がありました。ノー原稿でしっかり話せて立派です。これまでの積み重ねの成果でしょう。

駐在所長様、交通指導隊の皆様、お忙しい中御指導いただき、ありがとうございました。

令和7年度がスタートしました

令和7年度最初の行事は、新しく赴任した先生方の披露式です。6年生の代表児童から歓迎の言葉がありました。落ち着いて発表する姿はさすが最上級生です。

始業式では1年間頑張ってほしい3つのめあてについて話しました。「つきだて」の合い言葉(強い心と体に挑む子、気持ちよく働く子、誰にでも優しい子、丁寧に学ぶ子)を目指すこと、「元気なあいさつ」をすること、「命を大切に」することです。

5年生から児童代表の言葉がありました。自分の頑張りたいことを発表しました。堂々とした姿に感心しました。

校歌斉唱。子供たちの声が気持ちよく会場に響きました。新しい学年に向けての意欲を感じました。

引き続き、入学式です。2人の新入生をお迎えしました。2人とも緊張した面持ちで、6年生児童にエスコートされながら入場しました。

2人ともしっかりと返事ができました。とても立派です!

13人のお兄さん、お姉さんたちから、歓迎の言葉がありました。一人ひとり、しっかりと声を出す姿に頼もしさを感じました。

入学式が無事終わって、ほっとした2人。この笑顔を守りたいです。

令和7年度も引き続き、保護者の皆様と地域の皆様方からの御協力と御支援をいただきながら、子供を真ん中においた教育活動を展開していきたいと考えます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ふるさとに誇りをもち

夢と希望に満ちた

心豊かでたくましい 児童の育成

【き】 気持ちよくはたらく子

【だ】 だれにでもやさしい子

【て】 ていねいに学ぶ子

子供を真ん中においた教育

~地域・家庭とともに~

月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。

気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf

気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf