月立小ニュース【日々更新】

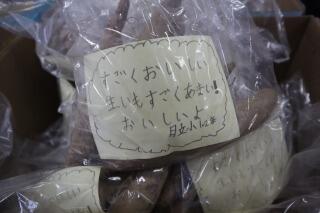

い~し♪焼~き♪いも~♪

こだま隊のみなさんのお力を借りて、石焼きいも作りをしました。

朝の7時から火入れが始まり、子供たちの活動が始まる8時頃からサツマイモを手作りドラム缶焼きいも機に入れ始まりました。

そんな中、低学年の子供たちが、こだま隊員にあいさつに来ました。朝のあいさつとおいしくお芋を焼いて下さいのお願いです。3人の子供たちの熱い思いも込めた焼きいもになりそうです。

ドラム缶で焼いている様子も学習の1つです。空気の取り入れ口から見える炎を見つけて、燃え方を観察したり、煙突から出ている揺らめく空気に不思議さを感じ、今日、五感で感じたすべてが、これからの理科や家庭科等の対流という知識に結び付く前提の体験として取り込まれ、じわりじわり本物の力として根付きます。そのための体験的な学習です。

月立保育所のみなさんも見学に来ました。

保小連携も子どもの育ちを支える大切な交流です。保育所の子供たちにとっては、小学校生活に触れながら、慣れる=環境適応の機会であり、低学年の子供たちがモデルとなって、やり方を理解していく営みがあります。小学校の子供たちにとっては、保育所のみなさんに教えるという活動をしながら、学んで来たことを表現=活用していく学び直しが行われます。この関係はとても良い学習効果として現れますね。本当に良い時間です。

いつもながら、月立小学校を取り巻く地域の人、もの、出来事すべてが学習素材であって、幸せな子供たちと思っています。ありがたい限りです。

昨日、子供たちにきれいに洗ってもらった艶々のサツマイモが、熱を加えることで内側からの蜜があふれて、おいしさとなって手に取った人の笑顔に結びつき、ひとときのしあわせに繋がればと思います。

こだま隊の方々のお陰で、準備が整いました。夜遅くまでありがとうございました。

明日の軽トラ市が、出す側も、受け取る側も幸せに包まれればと願っています✨

やまびこ杯に向けて

今日から、フットサル大会に向けた放課後練習が始まりました。

今年は、小規模校の3校での対戦となります。

3校の交流会が目的ですが、子供たちにとっては「勝負ごと」という分かりやすい出来事としてが目的になりますね。

「勝負ごと」という舞台に上がるまでの自分との対話が大切であり、この1週間が子供たちの心の成長にどう結びつけられるかになります。

アスリートの大谷選手も、自分日記の中での目標と振り返りによって自分を成長させてきました。やはり王道ですね。

子供たちも練習後の先生との対話や自分日記等があれば、それが王道となります。

せっかくやるのであれば、みんなで新しい自分に変身できるような時間にしたいものですね。

来週の土曜日向けて、みんなで頑張りましょう!

サツマイモ洗い

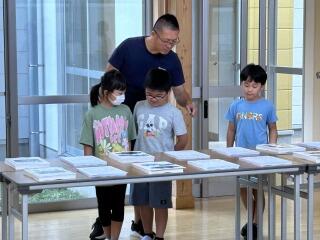

今日は土曜日の軽トラ市の準備のサツマイモ洗いがありました。

低学年の3人とおうちの方々の協力をいただき、1本1本サツマイモの土を丁寧に洗い流すと…秋色といった所でしょうか、きれいな艶のある紫色に変身!

沢山のサツマイモを洗いました。

明日、焼きいもにするのが楽しみです。

収穫の秋

枝豆の収穫です。

中学年が種をまいたものが大きく育って、今日が収穫吉日となりました。

いつもの通り、収穫の仕方を教えていただいてから作業開始です。

枝豆の収穫です。

収穫したものをリヤカーに乗せて運んで、天日干し…これから次の「食」につなぐ活動を楽しみにしたいと思います。

おまけ

今日、11月1日に受賞した蚕の学習について、三陸新報の取材を受けました。

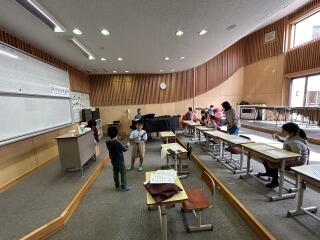

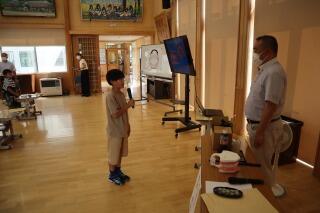

朝の集会・サッカー教室

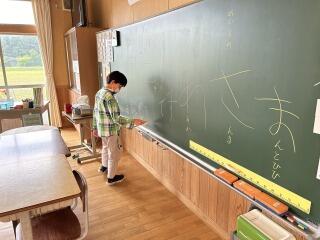

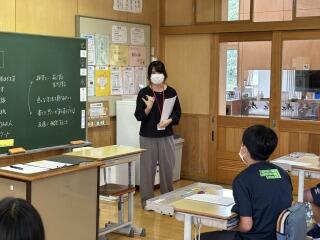

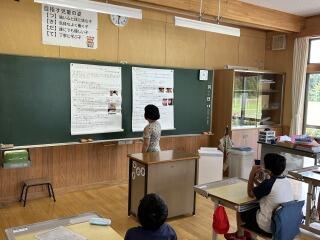

今朝は朝会がありました。

11月はみやぎ教育月間です。そこで、ポスターを活用して「自立」についての話をしました。

ポスターには「宮城県民ひとり一人が健全な自立的人間であるか否かを反省し、また自覚するとともに家庭・仲間・地域の人々等で子どもの教育の在り方、及び生涯学習について考え、話し合い、夢を語る機会であり、その機会を「みやぎ教育の日」と称する。」と書かれてあります。

子供たちには難しいので、少し簡単にして、「反省」を「振り返り」、「自覚」を「気付き」として話をしました。

「みやぎ教育月間」は、宮城県の条例で定められているものです。6年生は社会科の学習で条例についても勉強済みで、話を聞いた後、「あ~それかぁ」と納得していました。

子供たちに「自立」って聞いたことある?と質問すると、言葉自体は、何となく聞いたことがあるみたいでした。ただ、その意味は?

そこで、5つのことを話しました。

①「毎日の生活リズムが整っている」

②「自分の考えを決められる」

③「働いたお金を上手につかえる」

④「社会(集まり)での責任がもてる」

⑤「男女がそれぞれを大事にできる」

子供たちへの問いで、小学生でも5つのことが出来るようになってきているけど、6年生は1年生よりもできることが多いのはなぜか?すると6年生から「経験があるから」とのつぶやきがありました。さすがの6年生です。

続けて、その経験は小学生のみんなは、どこでしていますか?3年生からは「教室」、5年生からは「学校」、そこから、みんな「学校」という言葉が出てきました。

学校は子供たちの社会的自立に向けて、日々担任の先生や周りの友達、保護者のみなさんや地域の方々に力を貸してもらいながら、毎日「自立」に向けての生活をしていることに子どもたち自身も少し気付いた様でした。

この11月を楽しく勉強に気持ちを向けた1か月になればと思います。

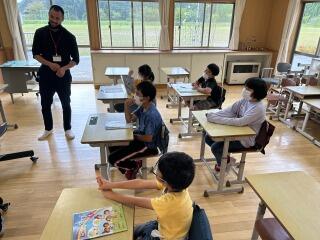

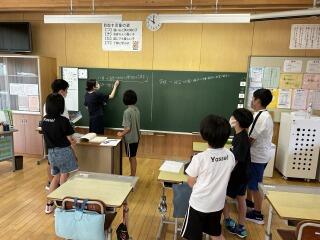

さらに、今日はサッカー教室がありました。

昨年度も来ていただいた、元なでしこJAPANの中田麻衣子さんです。

中田さんとの話の中で「失敗をしながら、成長することが大事ですね」との話題になり、子供たちの育ちのためには、失敗をさせないよりも、失敗を通して成長を促すことの大事さを短い時間で共有できたように思いました。本当に子供たちにとっての失敗は大事な経験です。

そして、サッカー教室です。

保護者のみなさんにも参加していただき、体を動かす楽しさと心地よさ、そして、同じ時間を共有していることが、とても良い時間であると、中田さんとも話をしました。

本当に楽しい時間を過ごせました。

中田さん、ありがとうございました。

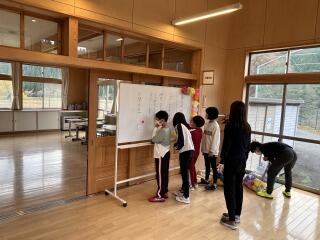

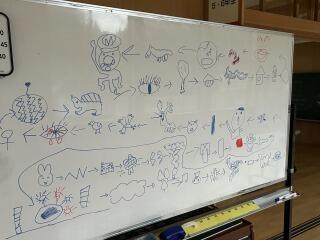

月立子どもフェスティバルに向けて

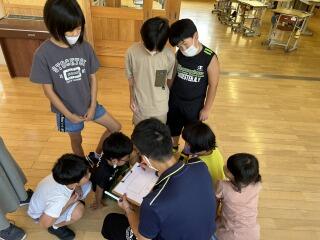

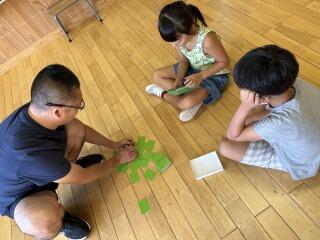

今朝は、縦割り班での子どもフェスの話し合いをしました。

上学年の子供たちが、1年生から3年生の子供たちが楽しめる催し物を考えます。自分が楽しむのではなく、下学年の笑顔が生まれる催し物を想像を膨らませながら相談していました。

そこでも、やはり6年生の司会が上手で、最高学年の成長を感じました。

もちろん、先生方のアドバイスもあり、ワクワクいっぱいの子どもフェスになりそうな予感をしています。当日は、おうちの方々も足を運んでいただき、子供たちを励まし、支えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

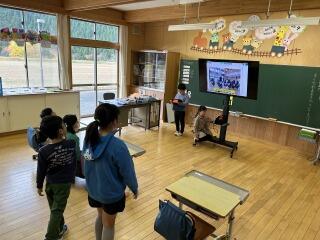

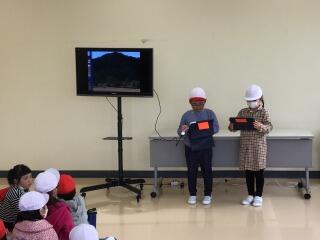

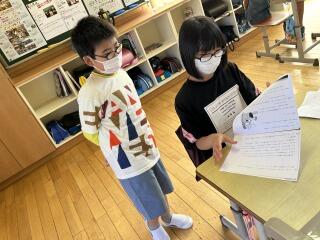

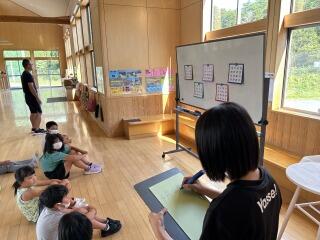

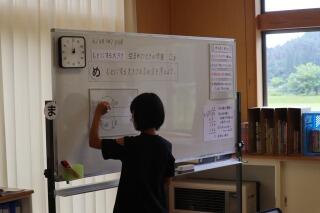

上学年が子どもフェスの話し合いをしている時に、2年生が給食センター見学の準備をしていました。

新城小学校の2年生と合同での見学会で、そこで月立小学校の紹介があり、その練習をしていました。1年生と3年生に向けてのリハーサルで、タブレットを使って上手に発表をしていました。3年生からも、良かったことと、もっと良くなるために…の提案があり、1年生から3年生も学び合う姿が見られ、これが月立小学校の良いところ!と心でつぶやきました。

2年生の見学の様子も、担任の先生から様子を聞くと、とても落ち着いて見学して、学校紹介も、臆せず堂々と発表していたとのことでした。

給食センターの方々への質問も、見て、聞いて、感じたことを質問して、2年生のお手本となるような時間になったと喜んでいました。本当に3年生に向かって育ちを感じる2人です。

6時間目は委員会活動があり、2つの委員会ごとに活動をしていました。

今週は、週末に焼きいも軽トラ市があります。保護者の方々のお力を借りての活動です。どうぞよろしくお願いいたします。

おかえりなさい

6年生のみなさんが帰ってきました。

表彰を受けた会場の舞台を見ると、その豪華さを感じられずにはいられません。

本当に貴重な体験をしてきたものと思っています。

その6年生が報告に来ました。

表彰状と記念盾を授与され、6年生から感想を聞きました。

感想の多くは、会場の豪華さに驚き、東京という八瀬とは違う景色やそこで生活を営んでいる人がもっている価値観の違いなど、学校では学ぶことのできない体験をしてきたものと感じています。

学校での学びは頭でっかちになりがちです。そこを現実(リアルさ)に足をつけながら、バランス良く深みのある知識に練り上げるのが体験活動です。その体験活動を脈々と受け継いで来たのが蚕の学習であり、月立小学校の様々な体験活動です。

そして、様々な人とのふれ合いがその原点であることも忘れてはならないと思います。

今回の6年生が感じた、これまで感じてきた価値観と、ひとつ外の世界に触れた価値観の違いを、1年生から5年生まで伝えて欲しいと思います。

そして、これからも月立小学校が受け継いで来た体験活動と人とのつながりの中で、子供たちを育てていきたいと思いました。

12月の参観日は、今回の報告会を予定しています。6年生のみなさんの発表を楽しみにしたいと思います。

おまけ

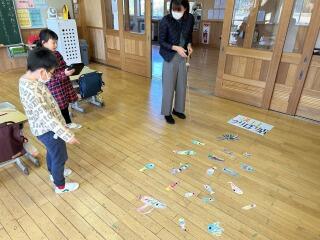

低学年に行くと、釣り堀がありました。

遊ばせてもらいました。

みやぎ教育月間~蚕の学習の表彰~

2学期に入り、早いもので1か月が経ちました。

宮城県は11月を、明日のみやぎを担う子どもたちを育むため、家庭、地域、学校が連携して教育の充実を図ることをめざして「みやぎ教育月間」としています。そして、11月1日を「みやぎ教育の日」としています。

今日、11月1日に6年生は、これまでの蚕を活用した学習が評価され、東京で表彰を受けています。月立小のこれまでの取り組みの素晴らしさが評価され、喜びいっぱいの11月がスタートしました。

6年生の姿が無く、少し寂しさがありました。

1日の始まりは鹿踊りの練習です。いつもなら6年生が声を掛けて始まりますが、今日は5年生が練習を引っ張っていました。ほんの少し、来年が見えた感じもしました。

ただ、6年生という先輩の姿は頼りになっていたのが、今日はよく分かりました。

何でもそうですが、先輩がいるうちは何となく安心感がありますが、いざ、自分となる緊張感が5年生の姿からも感じ「6年生ってすごいなぁ」と改めて思いました。

6年生が帰ってきたら、旅の話を全校に聞かせてほしいと思います。

花壇の植え替え準備

業間に花壇の植え替え準備をしました。

夏から秋を彩っていたマリーゴールドやサルビア等の花々に感謝しながらの活動です。

縦割り班ごとに分担された場所を整理していきます。

みんなで次のお花を植えるのを楽しみにしたいと思います。

ようこそ先輩~ありがとうございました~

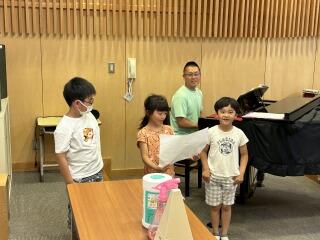

2日目の職場体験が始まりました。

だいぶ慣れてきた様子で、今日は一緒に縦割り活動に参加してもらいました。

給食も一緒に食べました。

慣れることの大切さは、言うまででも無く緊張が続くと、それ自体がストレスになります。ただ、業務を正確に進める、安全に進める等にはストレスが良い刺激となることもあり、そのバランスの取り方を経験的に学ぶ機会が職場体験にも含まれていますね。

月立小学校の子供たちも、いろいろな経験をしています。どこの学校よりも発表する機会も沢山あり、物事に触れる時間も多くなります。そのよさを生かしながら、これからも保護者の皆さんや地域の方々とのつながりの中で、子供たちの活動の中での子供たちの強さ、つきだての「つ」の強さを育てて行きたいと思います。

職場体験の最後は、中学年からの手作り感謝状を贈りました。

小学生にとってもとても良い2日間になりました。

新月中学校の頼もしい先輩方!ありがとうございました。

先輩方のこれからを応援しています。

職場体験~新月中の2人を迎えて~

25日~26日の2日間、月立小学校を卒業した2人が職場体験にやってきました。

朝の全校集会で、ひと言あいさつをもらいました。

2人とも、一緒に活動する事を大事にしたい思いを発表していました。

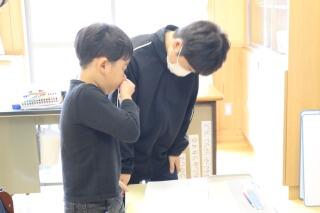

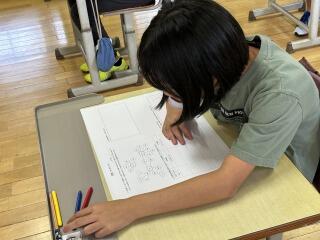

1時間目から、それぞれの学級に入り、担任の先生のお手伝いをしてくれました。

勉強のアドバイスもしてもらいました。

とても丁寧に対応している姿に「やっぱり中学生だな~」と思いました。小学生は「○○先生」と呼んで、親しみをもって話をしていました。

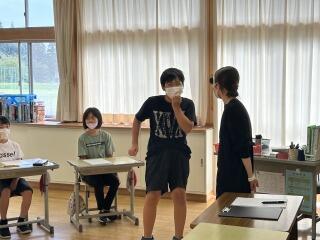

5校時目は、6年生の教室で「ようこそ先輩」の授業をしていました。

中学生2人からは、中学校の勉強の大変さの話もあり、一生懸命に試験勉強をするようにとのアドバイスもありました。

リアルな話です。

そして、1日目が終わりました。

今日は、緊張感の中での体験で、疲れたことと思います。

ゆっくり休んで、また、明日、元気に小学校での職場体験を楽しんでほしいと思います。

中学生の2人の先輩、ありがとうございました✨

読み聞かせタイム

こだまステージ発表会が終わり、1日の休みを過ごしての登校となりました。

子供たちに、発表会での頑張りを伝え、その感想を聞きながらの1日に始まりでした。

ご家庭で録画した動画を見たことや、褒められたこと、出掛けたことなど、よい時間を過ごしたのだと思いました。ありがとございました。

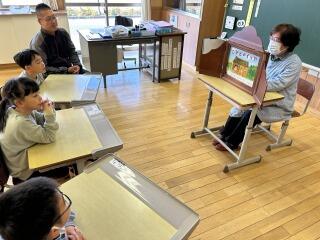

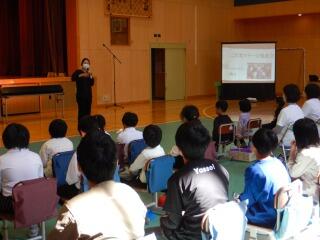

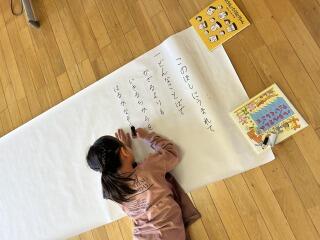

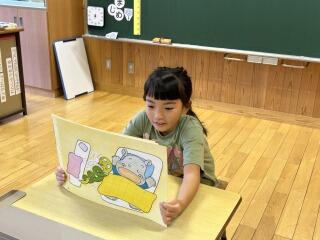

そして、今朝は読み聞かせでした。

低学年では、紙芝居を読んでいました。

今回は、読み聞かせにプラスして、手遊びをしました。

「権兵衛さんの赤ちゃん」です。子供たちの中には「やったことある」「なつかしい」と言った感想もあり、その当時の事を思い浮かべながら遊んでいました。

中学年は、本の読み聞かせにプラスして、チャレンジ!新聞クチャをしていました。

新聞紙を片手のみで、丸くするチャレンジです。コツをつかんでしまえば、何でもない動きですが、利き手ではないほうが難しいです。

高学年は、物語の読み聞かせでした。

読み聞かせは聞く活動ですので、子供たちに言葉が入って行く時間です。

入った言葉は同じでも、受け止めた側はそれぞれです。同じ感想を持ったかも知れませんし、違うかもしれません。その同じ、違いを感じながら、自分のこれからに役立てて行くことが読み聞かせの時間の大切な所です。

もう一つが、読み聞かせで来ていただいた3人の先生からの様々なメッセージです。世代も違えば、思いも違います。その違いの中から、優しさという温かさを感じ取ることで、子供たちのこれからを支える標のひとつになります。

世代間がつながっている月立地域のよさを生かした活動を、これからも大切に守って行ければと思います。

読み聞かせボランティアの先生方、ありがとうございました。

こだまステージ発表会

今朝の気温は3℃

ひんやりとした体育館で始まった発表会でしたが、終わりには温かい拍手に包まれ、子供たちは、地域の方々や保護者の皆様方に、本当に大切にされていることを感じていました。

開演前の準備の時間です。

衣装を身につけ、気持ちが少しずつ高まりますね。

開会のことばから始まり、月立こども神楽、目黒のさんま、月立保育所のみなさんのスーパーマリオブラザーズ、ミュージックワールド、ガヤガヤッセの国、閉会のことば…と子供たちの頑張りがはっきりと見えた時間でした。

「開会のことば」

「月立こども神楽」

「群読落語 目黒のさんま」

「これからもよろしくね☆」月立保育所

「ミュージック Worlds」

「世界でいちばんやかましい音~ガヤガヤッセバージョン」

ここに来るまでには、それぞれの学級での子供たち同士の話し合いがあり、アイデアがあり、挑戦があり、それを支えていた先生方、おうちの方々がいました。そのひとつひとつの積み重ねが、今日の姿になったのだと思います。みんなの力です。

そして、多くの皆様にお集まりいただいたことも、子供たちの励みになっていたのは間違いありません。みなさんに見てもらっていることそれだけで、子供たちを勇気づけていただきました。

また、月立保育所の3人のお友達も、大きな舞台を経て、ひと回り成長したように見えました。

保育所の所長さんからも「小学校の子供たちも、この前と違ってより良くなりましたね」とのお話がありました。

この地域のつながりという「絆」が、子供たちの育ちをよりよくさせているものと考えています。そして、人と人とのふれ愛(合い)があって成り立つものと思います。

これからも、月立小学校の子供たち16人だけではなく、月立保育所、新月中学生も含めて、地域の子供たちを応援していただければと思います。

さらに、発表会終了後の後片付けまで、保護者の皆様、地域の皆様にお手伝いいただき、教職員全員、ありがたく、感謝しております。

今日のこだまステージ発表会、本当にありがとうございました。

子供たちの笑顔が、何よりの宝物でした✨

芸術の秋~本番まで12時間~

今日の体育館は、いつもよりグッと寒さを肌で感じています。

そんな中でも、明日の本番を楽しみにしている子供たちの姿がありました。

ステージでの練習を見ると表現することの楽しさを味わっている姿があり、この姿の原点は、小学校入学前の保育所などの幼児教育にあるんだろうなぁ…と感じていました。

そして、練習の中には先生方の姿があり、より良くするための道筋を見せながら、上手くいったところを褒めて、笑顔で返してくる子供たちの表情から先生方も力をもらって、その繰り返しで、表現力も、豊かな心もお互いに響き合って高まっているものと思っています。これが「師弟同行」ですね。

本当に明日が楽しみになります。

今朝の高学年の朝の会では、担任の先生から明日に備えての心構えと今日一日の過ごし方の話がありました。今週は、ずっと学校の生活が続いていることから「疲れ」が心配であることですね。やはり、健康があっての発表です。特に6生は最後のこだまステージ発表会ですから、小学校生活の思い出のひとつにして欲しいと思っています。

ほかの学年も、それぞれの時間の過ごし方で、ゆっくりとした時を過ごしていました。

5校時は、4年生以上の子供たちで会場準備をしました。

整った会場を見ると、明日が待ち遠しくなります。

マチコミでもお知らせしましたが、会場は寒いと予想されます。暖かい服装と膝掛け等をお持ちいただければと思います。

では、12時間後の開演となります。

月立小学校の体育館で、お待ちしております✨

高みを目指して

日曜日のこだまステージ発表会の公開に向けての最後の仕上げの練習が始まりました。

児童公開が終わった後に、全校で感想の伝え愛♡(合い)をしました。

自分の学級以外に向けての感想発表で、それぞれが自分の感じたことを話していました。

今回の発表は「○○年生から…」ではなく、順番を決めないフリーで行いました。

子供たちの中には、友達の発表を聞いて、それをモデルにしながら発表する事も多々あります。そこには一人一人の心構えの作り方があり、そのタイミングを自分が知ることも、これからの自分の学びの中では大切です。

子供たちの感想からは「本当にサンマを食べたくなった」「踊りが良かった」「表現がさすがだと思った」など、お互いのよさを認め合って、素直に伝えられる言葉をもっている子供たちであること感じました。

先生方も伝え愛♡です。

小学校の先生から保育所のみなさんへのメッセージを送り

保育所の先生から小学校の子供たちへメッセージをいただきました。

そして、保育所の子供たちからは、お礼のプレゼントをいただきました。

今日の練習は、いろいろな振り返りをした後の姿でした。

担任の先生方にも褒められ、お互いの称え愛♡(合い)があり、その肯定された思いが、より良い姿をさらに求める気持ち「高みを目指して」となります。

日曜日のこだまステージ発表会では、子供たちの生き生きとした姿が見せられるように、残り1日を大切にしたいと思います。

おうちの方々には、子供たちの頑張りや活躍を称える大きな拍手や声援の準備をお願いします✨

ランチタイム

児童公開の後、月立保育所の皆さんと1・2年生の皆さんとのランチタイムです。

あと半年後には、1年生としてお迎えする大事な保育所のお友達です。

1・2年生も、小さい保育所の3人が来たことで、立ち位置の変化に意気揚々と給食時間を過ごしていました。

立場が子供たちを成長させる姿を垣間見た時間になりました。

小さい子供たちの面倒を見ようとする気持ち、上級生として頑張らなければと思う気持ち、その気持ちの変化が、言葉遣いや行動を自分から変化させている姿となり、来年度が楽しみな子供たちです。

保育所の所長さんとも「お互いに子供たちに良い影響を与え合っていますね」との話題にもなり、幼保小の連携の大切さを改めて思いました。

小規模のよさは、小回りが効く所と考えています。平均化された学校や地域の姿も知りつつ、その地域やそこに住んでいる皆さんの知恵と力を最大限に生かしながら、子供たちの可能性を広げたり、高めたりしていきたいと思いました。

これからも保育所の皆さんと力を合わせた、協働的な活動を楽しんで参りたいですね✨

おまけ

児童公開の集合写真です✨

とても良い笑顔ですね(^_^)

→→→ 10/16記事「さおり織り」 Upしました。

こだまステージ発表会~児童公開~

こだまステージ発表会が近付いてきました。

今日は、その児童公開の日です。

今年は月立保育所のちびっ子のみなさんの参加もあり、にぎやかさを感じる発表会になる予感をしています。

演目は、全部で7つです。

オープニングを飾るのは、低・中学年です。これから始まる楽しい時間を迎えるのではなく、迎えに来てもらった感じを受けました。

次は、伝統ある塚沢神楽です。

短い時間の練習ではありましたが、予想していた完成度を超える演舞を見て、舞台に立つことの大切さを、改めて子供たちから教えてもらいました。本番も楽しみです。

校長挨拶では、月立保育所の3人のおともだちの名前を聞いてみました。

ドキドキすると思い、最初は低学年の3人にモデルとなって話してもらい、その後に、保育所のおともだち3人に話してもらいました。

緊張しながらも自分の名前を発表し、月立小学校のみんなの拍手に包まれました。

そして、低学年の群読落語「目黒のさんま」です。話を聞いているだけで、サンマを焼いている光景が目に浮かび、匂いが漂い、見応え、聞き応えがありました。

次は、かわいらしい月立保育所のみなさんの登場です。

あのスーパーマリオブラザーズの世界観の中での表現活動でした。PTA会長さんはクッパ大王、私もエキストラでワリオで参加しました。

保育所の先生方の手作り大道具・小道具があり、幼児教育の環境構成の大切さを感じていました。環境によって育ちが小さくもなり、大きくもなるのは小学校も幼児教育も同じだと思っています。保育所の先生方の子供たちの心を揺らしながら、自分で歩む力を育てていただいた子供たちを、小学校でその育ちの続きをさせていただく喜びも感じました。

次の中学年は、ノリノリの子供たちの動きに目を奪われました。見ているだけで心ウキウキでした。

やはりトリを務めるのは高学年の朗読劇です。国語の教科書の物語を高学年の創作をいれた作品にしました。

安心して見られる所が、高学年らしさなのだと感じました。そして、担任の先生と一緒に創り上げているからこそ、安定感が見える劇になっているのだと思います。そして、閉会の言葉があり、自分の感じたことや思ったことを素直に伝える姿を下級生に見せられることも児童公開の役目のひとつなのだと思いました。

おうちの方々に披露するまでの、残された少しの時間を大切にして、子供たちの満足感とおうちの方々や地域のみなさんの、「あ~月立小の学芸会(こだステ)、本当によがったね✨」と感じられるように仕上げて行ければと思います。

仕上がりまで、あと3日、お待ちください。

さおり織り

今日のクラブ活動は「さおり織り」です。

昨年度と同じ山岸先生に教えていただきました。

実際に織りを進めると、手際よく織っていく姿に驚きました。タンタンと織って作品に仕上げていきます。

子供たちの夢中さは、その活動と作り上がっていく面白さにハマっている状態で、これが学びであると感じました。そもそも子供たちは「夢中人」ですから、どんどんハマらせて、そこから全てを広げて行った方が良いのかも知れません。もちろん、後から学習したことが結びつく事もありますね。

1時間という時間では、思う存分に製作するところまでは至らなかったと思いますが、さおり織りの面白さには十分触れられたものと思いました。

人の五感は大事なセンサーですから、織機に触れて、糸ごとの手触り感や張り具合、色合い等、デジタルでは味わえない事柄が沢山あります。幼少期や児童期の五感に働きかける環境はとても大切だと感じています。

タブレットやスマホはとても便利ですが、やはり使い方が大切で、子供たちのバランスの良い育ちとなるように、学校もご家庭も含めた環境を考えて行かなければと思います。

これからも、子供たちの五感に働きかけながらの活動を考えて行きたいと思います

和食給食~タイムスリップ 江戸時代~

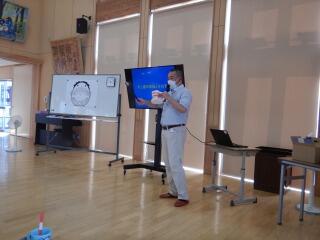

気仙沼市中央給食センターの栄養教諭の岩渕 鈴先生と一緒に、和食給食を通して日本の食文化についての勉強をしました。

今日の給食は「江戸時代」の食事です。

6年生は社会科で歴史の勉強を学んでいることもあり、勉強の重ね学びができる機会にもなりました。

日本は畳文化があり、最初は畳の上に給食を用意しようと思ったわけですが、おうちの方から特別お膳を貸していただくことになり、一気に江戸にタイムスリップし、子供たちの実感の度合いが高まった中での学びとなりました。

鈴先生からは、お箸やお椀の持ち方を教わり、マナー違反とされている「嫌い箸(きらいばし)」や、お椀をもって食べることの意味も教えていただきました。

そして、実食です。

今日のメニューは、「麦ご飯、呉汁、鯖の塩焼き、即席漬け」でした。いろいろな知識も一緒に取りながら食べると、口に運んでいる食材の感じ方が変わり、食という文化の再発見の中での食事となりました。

そして、久しぶりの全校での給食時間となり、特に低学年は、みんなで食べることの楽しみも含んだ給食時間となりました。

毎日の食事ですが、「人は一生で何食食べられるのか?」を考えると、「1日3食×365日×人生80年=約8万8000回」と言われます。1年生は、3食×365日×7歳=7,665食、6年生は、3食×365日×12歳=13,140食となります。給食時間は、その3分の1ですので、その意味は大きくなります。

これからも、給食時間を大切にしていきたいと思います。

そして、今回の江戸時代の雰囲気作りのための「お膳」を貸していただき、ありがとうございました✨

おまけ

三陸新報の取材を受けました。新聞でその様子もご覧いただけますので、お楽しみにして下さい。

さつまいも掘り

秋の恵みを感じずにはいられない活動が「さつまいも掘り」です。

苗植えの時は、小雨の中の活動でしたが、今回の芋掘りは晴天!

月立保育所のみなさんと一緒に、気持ちよい芋掘りでした。

今回は中学年のサポートもあり、低学年の時の経験が生きた心強いみなさんでした。

保護者のみなさんとこだま隊のみなさんのお手伝いも強力で、本当に助けられています。そして、kazuhiro-sanや、おてんとう様のお陰で、大収穫になったと感謝していました。

1か月間の熟成を経て、軽トラ市でのお裾分けとなります。

今年も、おいしいサツマイモになりそうです✨

火災避難訓練

朝夕に寒さを感じる事も多くなり、暖房をONにする時期が近付いてきていますね。

学校では、空気が乾燥し、火災発生が心配されるこの時期に、火災避難訓練を行います。今回も気仙沼消防署古町出張所の署員の方々に、子供たちの避難の様子を見てもらい、そして、消火器を使った模擬消火訓練と煙体験も行いました。

校舎内の火災発生を想定し、校庭南側に避難しました。

「お・は・し・も」を守りながら、短い時間で避難できました。

その後は、消火器の使い方を学びながらの消火訓練です。

練習用の水消火器を使って、4年生以上の子供たちが実演しました。

隊員の方に、使い方の指導を受けてから、いざ、実演です。

みんな落ち着いて火元に見立てた対象物に水を当てることができました。

その後、消防車と救急車の見学をしました。

本物に出会うことのよさは、「本物」ということ自体に大きな意味があります。デジタル化が進み疑似体験できる仕組みはありますが、自分の五感を使っていろいろなことを感じ、その「すごいなぁ」と印象にもつことが、子供たちの未来作りのきっかけに大きく影響を与えているものと思います。座学だけでは足りないものです。

そして、煙体験です。

安全な煙であることの説明を受けた後に、姿勢を低くすることや壁伝いに避難すること等、目の前が煙で見えにくい状況でも、避難する方法を教えてもらいました。

煙の中は、本当に前が見えず、この様な状況に至ったら慌ててしまうことを考えながら、子供たちの避難行動を見ていました。

最後は、みんなで振り返りをしました。

古町出張所の所長さんから、火事を発見したら「火事だ!!」と周りに知らせることで、人が集まり、初期消火活動や避難行動が動き出すことや、自分の命は自分で守る大切さを教えていただきました。

6年生の代表の挨拶では、消防隊のみなさんも命がけで働いて、私たちを守っていただいている事への感謝を伝え、避難訓練が終わりました。

質問がある子供たちは、少しの時間をいただいて興味・関心があったことや疑問に思ったことを質問していました。子供たちの心を揺さぶった体験活動だったと感じています。

やはり、直接体験を伴う学習の強みは、子供自身が自分から動き出す姿にあります。その姿を創り出すことが、学校の良さです。

低学年は、大人に与えられた動線をなぞる練習をして、中学年からは、自分から進んで動線を創り出していき、高学年は他の動線も眺めながら、自分らしい動線を見つけ出していく…そんな歩みが子供たちを大きく育てていくものと、今日の子供たちの姿から学ばせてもらいました。

いつもながらではありますが、八瀬地域は他にはない直接体験が出来る教育素材が沢山あります。その素材を生かして地域のみなさんと子供たちの良さが引き立つ活動をしていきたいと思います。

開校記念の集会

始業式の後に、開校記念集会をしました。

本当であれば10月1日の開校記念日に集会を行う予定でしたが、お休みが多かったこともあり、延期していたものです。

長く、長く、長い年表を作り、「謎解き、開校記念特集」と題して、子供たちには謎解きをしてもらいました。

まずは、資料の年表を見て、どんな事が書かれているのかを読み取ることから始めました。

いつも使っている教科書にもいろいろな資料がありますが、慣れてしまうと読み取りがおろそかになります。つまり、刺激がない状態であると、頭の中の動きも鈍くなります。

ちょっと頭を使う謎解きでした。

年表には西暦がありますので、開校年月日と今の年月日があれば、月立小が何歳であるのか分かります。そこをどうやって見つけるのかが謎解きの鍵になります。

まず、謎が何であるのかを予想し、その答えを聞いてみました。もちろん「お手上げ」もOKです。最初に1年生から聞いて、2年生が謎が何であるのかを当てました。それから、3年生、たぶん…謎の問題はこれでしょ…と当てました。

それから、6年生、謎の問題と答えを言い当てました。さすがです。

資料に何が書かれてあり、開校記念日の問題として何が出されるのかという想像力がないと、今日の謎解きは出来ません。初めての謎解きに出会って、思うようにならない姿もありましたが、それも学校だからよしとします。ただ、これが今求められている子供たちに必要な力です。困難な問題に出会った時、どうやって乗り越えるかです。

そのためには、毎日の学習が「謎解き」でなければなりません。攻略方法を教えてもらい、それを活用して、挑んでいく…よい姿になります。

最後には、年表に月立地区の102歳の大先輩が生まれた元号を見つけて、月立小学校の伝統を守ることの大切さに、みんなでうなずいていました。

開校記念の日の児童代表の言葉は、もちろん6年生が作文発表をしました。

月立小の3つのよさについての発表では、「みんなが優しいこと」「学校がきれいなこと」そして「伝統を受け継いできたこと」でした。これまでの先輩方が大事にしてきた伝統を、自分たちも引き継いでいくことの大切さを発表しました。

年表を見ただけでも、100年単位の継承がなされてきたことが分かります。

すごい事です。

ぜひ、おうちの方々も、地域のみなさんも、長く、長く、長い年表を見に来ていただければと思います。そして、子供たちが挑んだ謎解きへの挑戦を待っています。

「私までお声がけ下さい。お相手いたします。」

おまけ

今日の昼清掃では、全校でこだまステージ発表会に向けての体育館掃除をしました。

1年生から6年生まで、自分たちのお掃除分担計画にそって、一生懸命に体育館をきれいにしていました。やっぱり、6年生の先輩の存在は大きく、頼りになる姿を下級生に見せてもらっています。

6年生に感謝です。ありがとうございます✨

第2学期始業式

今日は雨上がりの朝になりました。

月立小を囲む山にうっすらと霧が見えました。

「秋の霧は晴れの兆し」と言われ、簡単に言うと、高気圧がやってきて地表が冷えた結果が朝の霧となって、日中は晴れになります。

すっきりとした青空が見えて、気持ちよい2学期のスタートになりそうと思いました。

バス登校のみなさんを迎えて、月立小OBの中学生を見送り、1日がスタートしました。

みんな元気そうで、まず1つ目の嬉しさになりました。

多目的ホールに行くと、低学年が歌を歌っていました。

集まっている中学年も座りながら、一緒に歌っていました。

2学期の始業式には、16人全員が集まり、子供たちの顔を見ただけで嬉しくなります。

2学期は3月までの長い期間になり、それは、6年生は中学生になること、1年生から5年生までは次の学年への準備期間であることを話しました。その中で、話し言葉、読み言葉、聞き言葉など「言葉」を大事にすることと、言葉を鍛えるトレーニングをすることも話しました。

立場が変われば言葉も変わります。特に6年生は最高学年から中学1年になります。そこにはマナーがあったり、相手を敬う言葉があったりもします。気持ちを正しく受け止めたり、伝えたりすることも大切になることも一緒に話しました。

もう一つは「目」です。「目は口ほどにものを言う」と言われるように、言葉と目がコミュニケーションでは大切になることも話しました。

児童代表は6年生が発表しました。

よい結果を求めすぎる余り、気負ってしまうことがあった反省を踏まえて、結果よりも、その過程を大事にしたいことを話していました。全くその通りですね。結果は良くも悪くもその時の一瞬ですが、そこまで至る道のりこそが、自分の力になります。後悔しないように、自分の歩む道を一歩ずつ足跡を残す事が大切と改めて教えられたような気がしました。

校歌を歌って終わりました。

3月までは長いようですが、あっという間です。16人の子供たちが3月に「いい1年だったね」と振り返ることが出来るように、全力で担任の先生方と一緒に子供たちを育てていきたいと思います。

まずは、今日を元気に迎えられた事に対して、おうちのみなさんに感謝しております。

ありがとうございました✨

秋休み

3連休後の秋休みです。

秋の天気は変わりやすいもので、日曜日の青空は過ぎ去り、今日は雨降りの1日でした。

雨の日ではありましたが、雨粒がしたたるホウセンカもアサガオも、その透明感に清らかさを感じてしまいました。いいものです。

雨の日は、澄みきった空と同じように、そのものの美しさに出会う瞬間にもなりそうです。見る側の心構えですね。

校庭では、ブランコの下に出来た水たまりで、カラスが行水をしていました。

浅い水たまりでスズメがかわいらしく水浴びしているのは見たことがありますが、カラスの水浴びは、本当にバシャバシャと水浴びを思いっきり楽しんでいるように見えました。見ている方が気持ちよくなってしまいました。

そんな雨降りでしたが、図書整理ボランティアの皆さんが大粒の雨の中でしたが来校していただきました。いつもながら、Teaタイム(おじゃっこ飲み)に招かれました。

雨降りの話から、ソバ刈り取りが雨で延びたことや葡萄摘みの話題、AIの話もあり、多岐に渡っての話がポンポンと出てきて、楽しい時間でした。

ありがとうございました✨

いつも読み聞かせで、子供たちに本を読んでいただいていますが、私の方からは、子供たちへ「今日のひとりごと」というきっかけで、様々な話題にふれさせて欲しいことをお伝えしました。

今日のAIの話では、生成AIで作成された情報が基になって間違った痛ましい結末になることも話題に出ていました。

子供たちのこれからの社会では、AIの情報と自分がもっている情報とで判断することになり、その自分がもっている情報は人生経験や教訓が混じっていた方が、最終局面で歯止めが掛かかるきっかけになることも共有できたTeaタイムでした。有意義な時間でした。

「ソーシャルボンド」と呼ばれる社会的絆の中に子供たちがいる限り、様々な価値観の中で子供たちが育ちます。その価値観をおうちのみなさんや地域のみなさん、そして私たち教職員も力を合わせて、月立小の子供たちをみんなで育てていければと思っています。

明日から2学期が始まります。

これからも、どうぞご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

第68回新月地区市民運動会

今日も、さわやかに澄み切った秋空に恵まれました。

月立小を含む新月地区は、本当におてんとう様に守られて、晴天の下での運動会が始まりました。

開会前には、月立小学校の地区の皆様にもご挨拶をさせていただきました。

今回の運動会は、コロナ禍と天候による中止を含めて5年ぶりの開催とのことです。本当に久しぶりの開催で、運営の方も大変との話を聞きました。

月立小学校区の地区の皆さんも参加していました。地区の列を眺めると月立小の小学生の姿もあり、嬉しくなりました。

全体的には、小学生の参加は少なく、貴重な小学生の参加者です。

紅白玉入れには、月立小の参加者として頑張って玉を投げ入れている姿があり、「がんばれ~」と応援しました。学校での経験が生かされていた姿でした。

その他にも、大人の4人一組でボールを運ぶ競技や「短距離王」という走競技がありました。

年少さんのかわいらしい姿もありました。

そして、運動会の最後は「はまらいんや」と「気仙沼音頭」でした。

以前(八雲神社の前夜祭のブログ)にも書き込みましたが「はまらいんや」と「気仙沼音頭」は、世代をつなぐきっかけになるものと改めて思った所です。今日の場所で、子供たちも知っていたらみんなの輪に入るきっかけになると思いました。

閉会式では地区のプラカードをもって先頭に立っている姿があり、これも市民運動会のよさであると感じました。

久しぶりの運動会ということもあり、ゆったりとした時間の中で、新月地区の皆さんの楽しんでいる笑顔にふれることができ、気持ちの良い運動会に参加させていただきました。

この新月地区のよい雰囲気をこれからも大切に出来るよう、月立地区の皆さんと一緒に学校という場所を通して力を注ぎたいと思います。

運動会の開催に関わった実行委員の皆様を含め、今日、参加した方々に感謝したいと思います。

ありがとうございました。

1学期終業式

今日は1学期の終業式でした。

今朝はバスで登校するみなさんを迎えにバス停まで歩きました。

ススキと青空の景色が気持ちよく、季節の移り変わりの早さを感じ歩いていると、次は稲刈りの終わった田んぼにキジの姿が…落ち穂をついばんでました。あっ!肝心なきびだんご…忘れた…と思いました。

新月中学生と気持ちよくあいさつを交わし、ちょっと雑談をして3人を見送りました。

3校時目の多目的ホールに集まり、4月10日に始めてあった子供たちの姿を思い出すと、一人一人の成長を感じていました。

私の方からは、国語の物語文を勉強する時に「気持ち」を考えていた6年生の授業を例に、言葉の大切さを話しました。

子供たちには、日々の会話も頭の中で「文」に直していることと、その文は言葉の集まりであり、その言葉は友達や周りの人を嬉しくさせたり、喜ばせたりすること。一方で、相手を悲しませたり、嫌な思いにさせたりすることにもあることを話しました。

その言葉を豊かに使うためには、言葉を沢山覚えていることが必要で、いろいろな本を読んで言葉を増やすことが大切であることも話しました。

1学期を振り返っての作文発表は、2年生と4年生の代表から1学期の出来たことと2学期に頑張りたいことの発表がありました。

それぞれの発表を聞くと「ウンウン、そうだよね」とうなずける姿が思い出され、日々の瞬間の大切さを改めて思い、その瞬間を出会えた喜びも感じていました。担任の先生方は、学級の子供たちのその姿に日々ふれることができ、うらやましく思いました。

短い秋休みですが、11日(水)の2学期始業式に向けて、ゆっくり心と体を大事にして、元気に会いたいと思います。

おうちの皆様には、4月から今年度が始まっていますが、その4月を迎える3月下旬の春休みから子供たちの健康と気持ちを整えていただいたものと思っておりました。さらに、今年度が始まってからは、日々の生活、行事に向けて支えていただき、そして、様々な活動に参加していただき、今日までたどり着くことができました。本当にいただくことが沢山あり、教職員全員で感謝している所です。

すぐに2学期が始まりますが、今後も月立小学校の子供たちの教育活動を支えていただければと思います。

本当にありがとうございました。

おまけ

休み時間に、久しぶりに校庭で遊んでいる姿がありました。

外で遊ぶのも楽しいものです。

給食時間の低学年では、力試し問題に挑戦していました。

まだ、勉強していない所の問題を出して見ると…何とか今もっている全部の知識を働かせて答えを見つけていました。地味な時間ですが、この積み重ねが2年後、3年後、4年後の本物の力に育つ手応えも感じて、子供たちの姿にワクワクしています。そして、帰りの会の前の荷物準備をしていました。

中学年は、帰りの会が終わった所でした。

高学年、また明日の挨拶の瞬間に間に合いました。

本当に、高学年には学校を引っ張り、支えてという二足、様々な三足のわらじで頑張ってもらいました。さすが学校の顔の6年生です。

改めて月立小の全校の子供たちには、一緒に歩むことが出来た感謝の気持ちしかありません。

16人のみなさん、ありがとうございました✨

今日の話題~だまっチャ・塚沢神楽~

昼休みに、またまた「だまっチャ」で遊んでいる子供たちがいました。昨日とは違ってペアを作って対戦しようとなり、トーナメントでの戦いになりました。

一見、簡単そうに見えますが、なかなかお手玉を点数の上に置くのが難しく、得点が取れない場面も沢山ありました。

低中高の学年が一緒になってゲームするも、高学年が調子に乗っていると、低学年がたしなめることもあり、立場が逆転することも…。それでも、高学年は素直に思いを受け入れて改める姿に、どの友達も大事にしている気持ちが伝わってきました。とても良い姿でした。

5時間目、高学年は塚沢神楽の学習をしました。

教えていただくのは、chiba-sanです。

いつもなら、すぐに神楽の動きを教えてもらうのですが、今年は塚沢神楽の歴史から教えていただきました。

ルーツをたどれば、一関の山谷地区から伝わったもので、人から人に伝わり、月立の地に根付いたとのことです。その後、形が変わること無く今に伝わり、今日、子供たちに伝わり始めているのです。

本当に大切な神楽だと感じました。

こだまステージ発表会では、子供たちに伝わり始めた神楽の一端を披露します。お楽しみにしてください。

おまけ

中学年は、国語の勉強をしていました。

詳しく説明する言葉=修飾語の学習です。これは、子供たちの日常でよく見かける場面はスピーチです。必ず話した後に「質問はありませんか」と周りに尋ねます。その場面がもっと詳しく聞きたい部分で、逆に詳しく説明しなければならない言葉が必要となります。関連性を見つけて「あっ、そうなんだ」と子供たちの納得につながると、身に付きます。理解に伴う「納得」ですね。

高学年は、物語文の勉強をしていました。

前回の学習内容を映し出し、今日の勉強につなげて、登場人物の言葉から学習を深めていっていました。

ほかの友達の考えを聞くことで、自分の考えの際がはっきりとしてきます。

いよいよ、明日は1学期の終業式です。

まずは、みんなでいろいろなことが出来た喜びと感謝の中で、それぞれの目標の振り返りができればと思っています。

明日に向けて、Good Night☆

今日の話題~「だまっチャ」~

久しぶりにみんなで遊びました。

パラリンピックの「ボッチャ」をヒントに、お手玉での「だまっチャ」です。

昨日、少ない人数で遊べるものを考えて、今日はみんなでやってみました。

お手製のいいところは、子供たちのアイデアが生かせる所です。自由があると子供たちは創造的にゲームを作ります。自分たちでルールを作って、それを守って行きます。はみ出すと、当然、叱られます。

この子供たち同士で自ら創り上げていく姿こそが、今の求められている姿です。

今日は久しぶりに子供たちの笑顔が戻ってきた1日でした。

今週の金曜日は終業式です。みんなそろっての終業式になればと願っています。

早く、元気になって下さいね。

おまけ

低学年は、テストをしていました。学期末は振り返りの時間にもなります。

中学年は、歌の練習をしていました。

高学年は、こだステの準備です。分担して取り組んでいました。この力を合わせている姿が、

学校のいいところですね✨

音楽コンサート

今日はアーティストの皆さんが来校しての音楽コンサートの日でした。

芸術の秋にぴったりの催し物です。

拍手で3人のアーティストの皆さんをお迎えして、コンサートが始まりました。

最初は「小さい秋みつけた」です。音楽室に響き渡るソプラノの澄んだ歌声と、バリトンの深みある歌声の重なりもあって、月立小を取り巻く山々のこれからの紅葉を思い浮かばせてもらいました。

その後は、ソロでの歌を聴かせてもらい、ドイツ語やイタリア語、アレルヤ=神様への感謝を伝える歌が続きました。

ピアノソロでは、本来ならば静かに聴くのがマナーですが、ワークショップ形式での演奏を披露していただき、本当に粋な計らいの中で聴かせていただきました。子供たちにとって、一生の宝物になる経験だったと思います。

いよいよ終わりの曲は「乾杯の歌」を聴かせてもらってエンディングとなりました。

子供たちへの今日の出会いのプレゼントとして、こだステで歌う曲のアドバイスをもらいました。

オクターブを一気にかけ上がる音は、体を振らないで安定させて歌うことや、歌を歌う時の姿勢と笑顔が大事であること「キラキラした表情で歌うといいよ」とのアドバイスをもらって実際に歌うと、最初とは違う歌声を感じさせる仕上がりになりました。

子供たちの心に響いた素敵な時間であったと思いました。

今日参加した子供たちには、この貴重な時間を友達に伝えて、こだステでは歌声に笑顔をのせておうちの皆さんに届けられるように全校で頑張りたいと思います。

3人のアーティストの皆様、ありがとうございました✨

神無月

10月が始まりました。今日も澄みきった青空で、すがすがしい空気の中で始まりました。

通学路のコスモスの桃色も鮮やかで、秋の雰囲気を感じさせます。

今月は「神無月」とも言われ、全国の八百万の神様が出雲の国に集まり会議に参加するために、地方が留守になることからの言い伝えです。月立小の神無月の始まりは、先週に引き続き静かな学校でスタートしました。

低学年も、少しさみしさを感じる時間が流れていました。

そんな中でも、生活科の学習で作った、息を吹き込むと飛び出すおもちゃで楽しんだり、算数の学習で、きまりを見つけて答えを導き出す勉強をしていました。

高学年も同じで、今、目の前にあることに取り組んで、にぎやかさを待っている様でした。

もちろん、こだステの準備でできることを考えて、取り組んでいました。

やはり、全員がいないと、どこか調子が出ない雰囲気をみんなから感じます。そう考えると、家庭も学校も健康でみんながいることのありがたさに感謝しなければとつくづく思います。

早く元気になって、また、楽しい学校にしていきましょう。

待ってるよ✨

今日の話題~静けさ…中秋の名月~

すっきりとした青空で、今朝は気持ちよい朝でした。

フェンスの朝顔の葉っぱの形を見ると「♡」で、昨日のトランプ遊びが残っている感じがしました。

いつもの様に、子供たちの朝の挨拶を待っていましたが、鳴るのは「プルルルル」の電話の音でした。お休みの連絡です。

「おはようございます」との声が聞こえてくるものの、その声の数が少なく、静かな朝でスタートしました。

低学年の教室では、昨日の国語の勉強をしていました。お友達と一緒に勉強する「学び合い」をしていました。

そして、こだステの準備も…。

中学年もこだステの準備をしていました。

発表会で発表することも大切ですが、準備から参加する事で、様々な思いと演技が重なり合って、よい発表会になります。これが、準備は大人が全部やってしまうと、子供たちはいわゆる「お客さん状態」になってしまいます。とても良い時間でした。

高学年も台本作りをしていました。

こだステの全部が終わって、作文を書く時に、本番だけでは無く、その本番に至るまでのすべてを振り返りながら、6年生は小学校生活最後の発表が思い出になります。思い出の記憶は、感情と行為が重なり合うと強く残ります。良いことは良い思い出として、大人になった時「あの時、こうだったな~」となります。

その強く残ることを生かした勉強であれば、とても良い勉強になります。毎日の授業で、手を動かし、耳で聞いて、目で文字を追って…先生の心を動かす言葉があれば、良い学びにつながります。

午前中、静かな時間を過ごしているうちに、先生方と校医の先生と相談して、子供たちの健康があって、学校生活が成り立っていることを踏まえて、午後の下校を早め、中学年のお休みする期間を設けました。

子供たちの健康もそうですが、やはり大人の健康も大事であると思っています。

この土日と中学年のお休みの期間を、おてんと様からの「健康を大事にしてね」というメッセージと思ってもらい、ゆっくり休んでいただければと思います。そして、元気になって、また、楽しい学校生活となるように願っています。

今日は中秋の名月です。

今日の月は満月で、中秋の「満月」は、次回7年後とのことです。

7年後は、6年生は19歳、1年生は中2です。多分、あっという間なんでしょうね。

短歌に「月月に月見る月は多けれど月見る月はこの月の月(詠み人知らず)があります。これは、月ごとに月を見ており月を見る機会は多いが、月を見るというならこの月の月だろう…とのことです。

「月月の月」を眺め、秋の「恵み」を感じながらの中秋の名月、やっぱりこう思いました。

月立小から見える月、とてもきれいだなぁ。

今日の話題~スピード~

高学年の教室に行くと、今日はヨッシーとキノピオと、そしてスター☆

ちょっとした遊び心が、子供たちの気持ちに融和を働きかけ、一体感や帰属意識を高めていきます。ほんのちょっとのことが学級の力を高めて、子供たち一人一人の向上心にも影響を与えますね。

今日の遊びガチャは「トランプ」でした。

高学年で、前にスピードをしたとのことだったので、みんなでやってみました。

どうやってスピードを知ったの?と聞くと、担任の先生から教えてもらったとのこと。前にした時は、先生がナンバーワンだったと答えていました。勝負師で良いと思います。

そして、実際にやってみるとやっぱり面白く、高学年が下学年に教えていることもあり、楽しい時間を過ごしていました。

中学年は、ALTのショーン先生と英語の勉強をしていました。

明日は9月最終日です。

早いもので、今年も残り3か月です。

最近、気温の変化も大きく、体調を崩してしまう子供たちもいます。

今まで以上に、子供たちの健康に気をつけていただき、12月までを大切に過ごしたいと思います。

今後も、どうぞよろしくお願いいたします。

おまけ

放課後に、黒板のみぞをキレイにお掃除している姿を見ました。

誰に言われたことでは無く、進んで行うその姿に高学年の頼もしさを感じました。

誰もができることではありませんので、今日のその姿の君に「感謝」と「拍手」です。

ありがとうね✨

マジックショー

今日は、子供たちの感性を輝かせるマジックショーがありました。

仙台を拠点に活動している「翼」さんです。

石巻出身で、甲子園に出場したご経験もあり、その話題にも触れていただき、子供たちに目標に向かって取り組むことの大切さも話していただきました。

そして、月立保育所の皆さんにも声を掛けた所、一緒に見る機会にもなり、地域の子供たちの娯楽の時間になりました。

マジックショーでは、子供たちの「えー」「なんで?」「見たことある」などなど、自然に湧き上がる心の声が、歓声となってホールに響き渡り、その合間には大きな拍手に包まれる60分間となりました。

マジックショーに驚き、トークショーで笑いに包まれ、翼さんの世界に取り込まれ、包まれた時間になりました。

子供たちの心が揺れると自然に動き出します。

保育所の子供たちの姿を見ると、心が揺れた時には、後ろを向いて先生に話しかけて、ニコニコしながら会話を楽しんでいる姿がありました。言葉をつかっての対話がまだまだ難しい小さい子供の心を動かしながら会話する保育所の先生方の姿から、学校に入学してくる子供たちの心を同じように動かしながら子供たちを育てて行かなければならないと感じました。これからも、良い連携の中で、地域の子供たちを一緒に育てて行ければと思います。

保護者の方々にも集まっていただき、本当にありがとうございました。

そして、翼さんにも、とても楽しい時間を作っていただきました。

これからも、子供たちの夢をふくらませる時間を作って行きたいと思います✨

今日の話題~作文と算数~

高学年の教室に行くと「スーパーマリオ」が待っていました。

夏休み明けは、子供たちの作文や絵画作品の審査会があり、そのため、先生方の外出が多くなります。

いつも先生が導く学習も大切ですが、こういった機会は、これまでの先生との時間が生きて働くかを試す機会にもなります。

担任の先生は事前に準備をしていきますが、予定外の事に直面したとき、これまでの判断基準に基づいて子供たち同士で相談して乗り越えて行きます。その姿に、担任の先生の後ろ姿が感じられれば安心です。今日の高学年には、担任の先生の姿がしっかりと見え、日々、担任の先生と子供たちが通じ合っていることを感じました。

そして、今日の業前活動は「学習タイム」で、タブレットを使っての復習と予習に取り組んでいました。高学年にもなると、やること、為すことが素早くなり、頼もしさを感じます。

1時間目は「作文」で、それぞれの方法で、それぞれの思いを書き始めました。

作文は、思ったり、考えたりしたことを文字に起こしていく活動です。会話では、自分の思いを楽しく喋っていても、作文になると…。そこは、本を読んだり、同じ小学生の作品に触れたりすることで「文の定型」が見えてきます。読み聞かせも同じように、耳から文型が入り、書く活動を支える力になります。学校での読み聞かせも大事な時間になります。できる限り、直感が働く勉強へのシフトチェンジにつながる、日々の繰り返しを大事にしたいものです。

低学年は、算数の振り返りまとめをしていました。

勉強したこと(頭の中に入ったもの)を書くこと(外に出す)で、もう一度、勉強したことの整理の時間です。作文と同じで、直感が働く学びに育てるためには、この入力と出力が大切になります。学校は、その繰り返しです。

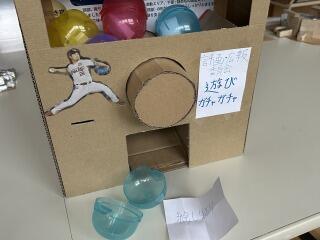

そして、雨模様だったので、遊びガチャをしました。

今日は「絵しりとり」となり、みんなで絵を描いて、楽しみました。タブレットもいいのですが、やはり、人と人とでガヤガヤするもの楽しいものです。

遊びガチャには、縄跳びやドッジボール、気仙沼音頭、ジンギスカンなど、誰かがやったことのある事柄が入っています。どれが出るのかは、これからのお楽しみです。

おまけ

芸術の秋です。

何かを作る事って、楽しいですね✨

今日の話題~三陸新報の取材・こだステetc.~

昇降口を見ると中学年がそろって入ってきました。

今朝は、ほんのわずかながら肌寒さを感じていました。子供たちも薄手の長袖を着ての登校で、秋の風になったのを感じました。

低学年教室前では、飼育箱のいきもの様子をみんなで確かめていました。

みんなで同じものを見て、どうだろう?どうだろう?と会話するのも楽しいものです。

そして、先週の金曜日の敬老帳の完成について保健図書福祉委員会の子供たちが三陸新報社の取材を受けていました。委員長が代表で取材を受け、完成した思いを答えていました。

低学年と中学年の合同音楽がありました。

こだまステージ発表会に向けての練習で、みんなで声と振りを合わせての練習をしていました。練習ではありますが、子供たちの笑顔と響く声で楽しさが伝わってきました。自分で好きな楽器を使っての表現も取り入れ、音を楽しむ姿に見ている方も心がウキウキしました。

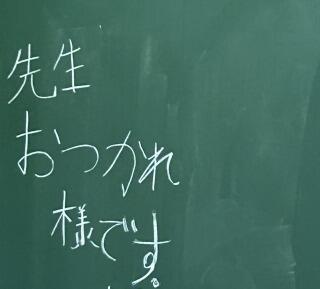

3・4年生の教室に行くと、子供たちが書いた黒板メッセージがありました。4年生が書いたメッセージでした。その思いを聞くと、今日、中学年の教室に来てくれた先生方にお礼を伝えたいとの思いで書いたそうです。本当に、頼もしい4年生です。

図工の時間も一緒に過ごし、4年生は液体粘土を使った作品への色づけ、3年生は、カラーセロファンを使った、色とりどりの作品を作っていました。図工は、その作品作りにある面白さに触れると、たまらなく没頭できます。勉強は「面白さ」に触れると、忘れられない宝物なります。

9月も今週で終わりになります。いよいよ、来週からは10月です。

運動の秋、芸術の秋、読書の秋、食欲の秋、実りの秋…と、4月からの6か月間の力試しにもなります。10月からの6か月間は、春に向けての力蓄えにもなっていきます。

今日の中学年を見ても、やはり4月に出会った頃とは違い、心の成長を感じます。3年生から6年生が「ギャングエイジ」の時期となり、大人への反抗も見えて、それが成長の証ともいえます。この時期は、とても大切な時期になり子供扱いではなく、一人の人としての対応が必要となります。

小学校は、6歳から7歳になる1年生から始まり、思春期の入り口の12歳までを過ごします。その期間を、担任の先生とおうちの方々との協力と連携の中で、子供たちの育ちを支えます。いつもながら、失敗をしながら、自分の足跡を確かめて、新しい一歩を作ります。小さい一歩でも、足跡となります。その足跡をこれからも大事にして、「それでいいんだよ」という思いを伝えていければと思います。

いつもながら、何よりも大切なのは健康です。うがい、手洗い、しっかり食べて、よく眠って、元気な姿を見せてほしいと思います。

おまけ

当番に一生懸命と夢中な姿です。

敬老帳の完成式

今朝の集会は、敬老帳の完成式でした。

保健図書福祉委員会の司会で始まりました。

委員会の方から、みんなで作った敬老帳のお披露目と、作成に協力してもらったお礼の挨拶がありました。

学級の代表が、敬老帳づくりでの思いを発表しました。

敬老帳を読んで元気になって欲しいことや、きれいな字で書いたこと、全校のみんなの気持ちが届けば良いことなど、その子が感じた思いを発表していました。

全校の子供たちには、55号まで続いてきた伝統と同時に、敬老帳の作成を通して学ばなければならないことを中学年の作品で紹介しました。

その作品には「…おじいさん、おばあさんがしてくれたように、低学年の友達に優しくしてあげたいです。」と書かれていました。

それは、月立・八瀬地区の地域の皆さんの「子育て(人育て)」で大切にしている事が、子供に伝わり、その子供が同じように小さい子に接していく営みが、伝統として残っていることを表す文であったように感じています。今の社会に必要な「人とのつながり」の継承がしっかりと根付いている姿にも見えました。

そして、自分が受けた優しさは、他の人に広げることが大切であることを子供たちに話しました。

これまで月立小を卒業した皆さんは、私が感じたことを脈々と受け継いでいるからこそ、学校に対しても優しく、そして支えていただいているのだと、子供の作品から教えられました。

これからも、思いやり=これは必要と思ったらば行動することの大切さを育てていければと思います。

地域のつながりを感じる、すてきな完成式でありました✨

今日の話題~黒板メッセージ~

今日は雨模様でした。

低学年の教室に行くと図工の作品が窓に飾られていました。

ちょっとだけ雨の憂鬱さが和らぎ、空間に浮かぶ作品の色彩の面白さを感じていました。

学校は、子供たちの想像を膨らませて、ものを生み出す創造の場所なんだとひとつの作品から改めて教えられました。

低学年の朝にお邪魔しました。

業前活動は読書でしたが、低学年の3人に「紙芝居読んでもいい?」と聞くと「いいよ」と答えが返ってきたので、まずは紙芝居を読みました。読み終えると「私も読みたい」と言ってきたので、読んでもらいました。

自分から「やりたい」ということは、心が動いたから出てくる言葉です。その言葉を出すために、先生方は、日々子供たちと話をして、思いを共有して、どんどんやらせて、成功と失敗があって、自分から学んでいける子供たちを育てたいと思っています。今日の朝の喜びは、この瞬間にありました。

紙芝居を読んでいる言葉、抑揚、声の大きさなどなど、本当に上手に読んでいました。子供たちの可能性を見つけ出し、そこをどれだけ伸ばせるかが、学校という場所と思いました。

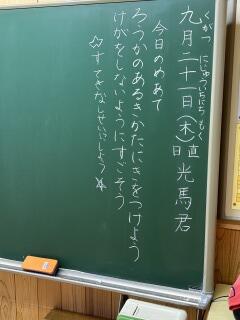

そして、朝の会。1日のめあてを確認するとき、新しいめあてを付け加えました。それも、何かを生み出したい、子供たちの思いが朝の会に表れたのだと思います。そこには、担任の先生の子供たちの思いや願いを受け入れながら、毎日を過ごしている現れと感じています。

これからの月立小を支えて行く、すてきな低学年の3人です。

続いて、高学年の教室に行ってみました。

今日は、担任の先生が出張だったので、黒板メッセージがありました。

前回はアンパンマンでしたが、今回はちいかわです。本当にちょっとしたイラストですが、そこに含まれる担任の先生のメッセージの温かさを感じます。

5校時目は社会の勉強で、5年生と6年生それぞれが勉強していました。6年生は、自分の学習と友達と一緒になって勉強している姿があり、早めに終わるとタブレットで、ゲーム的要素もある学習アプリをしていました。5年生は、教科書を見て相談しながらの勉強タイムでした。

帰りの会も、いつもの様に進めて、1日が終わりました。

黒板には、高学年の子供たちからのReちいかわでした。

子供たちの心の優しさも感じた1日でした。

おまけ

合同体育の様子です。

からだを柔らかくする動きをしていました。

「困ったときの対処の仕方を知ろう」

今日はスクールカウンセラーの先生と高学年の子供たちとの勉強がありました。

子供たちは、自分と家族、学校の同級生、他学年の友達、先生方、地域の方々…と、様々な人間関係の中で生活しています。

何事も無く、穏やかな生活が一番良いのですが、時には、自分と他者(家族や友達、先生、地域の方等)との摩擦を感じて、悩む事も沢山あります。

そこで、今日は担任の先生、保健室の先生、そしてスクールカウンセラーの先生と、困ったときの対処法を学んで、心身ともに元気な毎日を過ごす方法を勉強しました。

スクールカウンセラーの先生には、子供たちが悩みに気付くための方法を一緒になって考えてもらいました。さすが、専門性の高いカウンセラーの先生です。

子供たちは、自分を取り巻く生活場面を表す図を手がかりに「自分と向き合う時間」を過ごしました。

スクールカウンセラーの先生からは、「自分の困りごとを外に出すことが大切」とのアドバイスをもらい、その一歩として、身近な大人に相談することで、自分のモヤモヤ感の解決につながることを教えてもらいました。もちろん、今は誰にも話さないという選択もあると思うけど、外に出すことで気持ちが楽になることも話していました。

周りの大人が、子供の声をきちんと受け止めることが、大人を信頼する事につながります。そこを過度に受け止めたり、ないがしろに受け止めたりすると、子供自身の心の揺れを大きくしてしまい、バランスを崩してしまいます。そのバランスの崩れた状態が「不調」です。痛みとして体に表れたり、気分が優れない状態になります。それが続かないように1歩手前での相談があれば、適切な対処の上での改善に結びつけられます。

今回の学習で一人一人が自分と向き合い、悩みを外に出す事が少しでもできれば、しなやかで少し肩の力を抜いた、生きていく力になるのだろうと思います。

これからも、子供たちをみんなで見守り、応援して参りましょう。

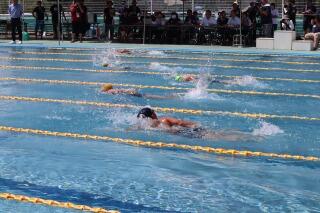

プール納会

今朝の全校集会は、プール納会でした。

これまでは、代表児童の発表でしたが、先生方との相談で「小さい学校の良さを生かして、全員発表しましょう」となり、全員の発表となりました。

最初は中学年からです。

バタ足からクロールができるようになったことや、来年は大会に出たいこと、背泳ぎに挑戦してみたいことなど、それぞれの感想の中には、来年への抱負も聞かれました。

次は低学年です。

鼻を押さえないで潜れるようになったこと。浮くことからプール横や25メートルを泳げるようになったことなど、上達の跡がはっきり見えた低学年でした。

最後は高学年です。

一人一人が取り組んだこと、そして、自分の頑張りを認める発表や先生方への感謝の気持ちもあり、さすが、高学年の発表と思いました。

何よりも、安全に終えられたのは、子供たちが学習に参加する上での約束を守っていたからと思っています。

これからも、小さい学校の良さを生かした活動を生み出して行きたいと考えています。応援、よろしくおねがいいたします。

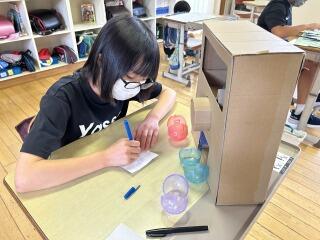

今日の話題~敬老帳づくり~

今朝、いつもの様に職員室で子供たちとあいさつをしていると「校長先生、見て下さい」と、タブレットに保存してきた画像を見せられました。おうちで作った工作の作品でした。

とてもうれしい朝の1コマになりました。

本来、子供たちは「夢中人」であって、その夢中スイッチを入れることが出来れば、一人一人の個性を伸ばすことができ、個性の中に隠れている「らしさ」が、これからの自分を支える柱になっていくのだと、いつも思っています。

子どもを真ん中に置いた「あなた『らしさ』」を大事にしながら、様々な学習活動を通して心も体も育てていきたいと思います。

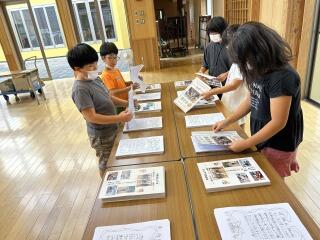

今日は、敬老帳の仕上げに向けての製本活動がありました。

そのお世話を保健図書福祉委員会が担当し、3年生以上の学年で分担作業を行いました。

最初に、3・4年が丁合し、その後、高学年がページ確認をして、ホチキスで留めて製本完了です。

みんな心を込めて活動をしていました。

今回が55号ですから、本当に長く続けてきたもので、月立小学校の伝統の1つなのだと思いました。

これから、地域の人生の先輩方にお届けとなります。

子供たちの気持ちも含めて読んでいただければ幸いです。

おまけ

担任の先生からのメッセージ。子供たちへの♡を感じます。

それゆけアンパンマン!

業間縦割り班遊び

ドッジボールをしました。

昼休み

中学年のみんなが校庭で遊んでいました。

遊びガチャのポンを作ってもらいました。

明日の発表練習をしました。

学校のそれぞれの空間と時間と仲間で、それぞれの心を動かしているのだと思いました。✨

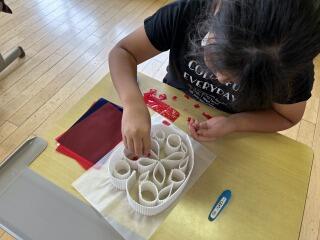

今日の話題~お蚕さんのおうち・読む活動・外国語~

今日もジリジリとした暑さを感じる日中でした。

そんな中で、赤とんぼが止まっている姿を見つけ、景色は秋、体感は夏で、大人も子どもも体調管理の難しさを感じていました。

これを読んでいる皆様、健康にはご留意下さいね。

さて、先日のお蚕さんの続きです。

繭になるための糸を吐き出したことから、お蚕さんのおうちを準備しました。マンションタイプで、繭を張るためには絶好のお部屋です(^_^)

これからせっせと繭になるための準備が始まります。

1年生は、読む活動をしていました。

詳しくは話せませんが、これからの学校生活の中でご披露することと思います。ご期待ください。

5・6年生は、ALTのショーン先生と英語を聞いて、ジェスチャーで答えを表現する活動をしていました。

ショーン先生が、ある動きを英語で話し、それを聞いた子供たちが、ジェスチャーで答える勉強をしました。

聞く力を鍛えるためには、英語の音に何度も触れることが大切ですね。そして、仲間同士で表現できることも大事です。素直に自分を表現できる雰囲気をいつも子供たちと担任の先生が一緒に地道に作っているからこそ成り立ちますね。日々って大事です。

今日は、読み聞かせで来校した皆さんともお話をさせていただきました。「おじゃっこ飲み」です。とてもよい話を聞かせていただきました。次回以降、紹介させていただきます。

今週の金曜日には、プール納会があります。今年の水泳学習の振り返りと来年に向けての意気込みを話す会です。子供たちがどんな感想を話してくるか楽しみです✨。

おまけ

昨日はクラブ活動がありました。

フットサルをみんなでしました。

さよなら夏の日~最終水泳学習~

子供たちの水しぶきが高く上がっていたプールでの水泳指導も、今日が最終日となりました。

いつものように、プールに渦を巻いて、その後、先週のお休みしていた友達の記録会の続きをしました。

みんなの応援もあって、先週と同じように「よかったよ」という拍手に包まれました。

本当に心優しい子供たちで、先生方の優しさ、おうちの方々の優しさ、地域の方々の優しさが、年月を積み重ねて子供たちの姿になっているのだと思います。

優しい心を芯にしながら、困難な時に役立つしなやかさ、その、しなやかさを育てる大人の関わりの丁寧さが、子供たちのたくましく生きていく力につながります。

そのたくましさを育てるためにも、最後に、特別な練習をしました。

今年の水泳学習が最終ということもあり、面かぶりクロールで泳げる子供たちに、来年につながるブレスプチトレーニングをしました。

短い時間ではありましたが、「コツ」をつかむことの大切さ伝えて締めくくりました。

この続きは、1年後です。

今年、頑張った子供たちの姿を目に焼き付けて

学年がひとつ上がった、来年の姿を楽しみにしています。

おうちの方々には、水泳学習期間中の子供たちの健康管理に心を配っていただき、 改めて感謝しております。

本当にありがとうございました。

おまけ

すいかをごちそうになりました。

月立地区敬老会

心配された台風も過ぎ去り、今日は気持ちの良い青空に恵まれました。

いつもながら、お天気に支えられている月立地区なのだと思います。

来週が「敬老の日」となっていますが、今日は月立地区の長寿のお祝い日で、月立小学校の体育館を会場に開催されました。尾形実行委員長様のあいさつの中で「3年ぶり」とのことで、本当に久しぶりのお祝い事とつくづく思いました。そして、年齢が上がるにつれ必要なのが「きょういく」と「きょうよう」という話もありました。よくよく聞くと、「今日、行く(きょういく)ところ」と「今日、用(きょうよう)事があること」が大事で、動くことを心掛けるという意味でした。隣に「おじゃっこ飲み」に出掛けること、つまり、子供たちと同じようにコミュニケーションと思いました。

昨日、9月9日が「重陽の節句」です。中国では奇数が喜ばしい数字ということで、奇数で一番大きな「9」がゾロ目で並ぶ9月9日が最高の数字として「重陽の節句」となっているとの事です。そして、別名が「菊の節句」で、菊は邪気を払うとのことで、菊を飾ったり、菊酒を飲んだりして長寿をお祝いしているいわれがあります。さらに、庶民では「栗の節句」といわれ、栗ご飯を食べて、秋の収穫をお祝いしました。物事には様々な理由があるのですね。

そう考えると、今日の月立地区の敬老会は最高の日に一番近い日に行われた、おめでたい敬老会だと思いました。

その敬老会に、月立小学校の「鹿踊り」と敬老作文の発表がありました。

アトラクションのオープニングは「鹿踊り」です。鹿頭の衣装をまとっていく子供たちの姿を見ていると、地域の大切な鹿踊りを引き継いでいる継承者になっていることを感じていました。

これまで、脈々と受け継がれてきたのは「一子相伝」のよさを生かしてきたからと感じています。「相伝」は、師弟の信頼関係があり、自分の子どものように可愛がっている相手に対して、文化を引き継いでいく営みです。それを思えば、これからもみんなで守って行かなければならない伝統文化と思います。

敬老作文発表もあり、6年生が代表で読みました。自分のおうちのおじいさん、おばあさんに対して感謝の思いを込めた、心に響く発表になりました。途中、「おひねり」もあり、聞き手の心に響いたからこその場面でありました。

そして、校長のあいさつの場面で、今年、1年生に入学したお子さんの紹介をしました。大人が大勢いる中での体験を積むことも、敬老会に参加している子供たちにとっては経験のひとつとなります。学校だけではなく地域の場面もあって、子供たちの大きな育ちにつながります。本当にあたたかい拍手に包まれた1年生でした。ありがとうございました。

アトラクションでは、それぞれの地区の婦人部の方々の工夫を凝らした出し物で盛り上がりました。

上八瀬下の「コーラス」がありました。面白おかしい流れの中でも、旧月立小学校の校歌と、現在の校歌の披露がありました。突然、「校長先生も…」と言われ、ステージで一緒に歌わせていただきました。

その他にも、塚沢の「花笠音頭」、台の「炭坑節」、関根の「見上げてごらん夜の星を」、上八瀬上の「北国の春」の出し物がありました。以前も紹介した八雲神社の前夜祭での発表も素晴らしかったのですが、今日の発表も、以前にも増して、地域の皆さんの力強さを感じました。

その中でも、上八瀬上のフレイルの予防のための運動が、子供たちの日常運動にもつながる動きがあり、3世代をつなぐ活動や、福祉教育のきっかけになるヒントをもらった時間となりました。

月立小学校は、地域に支えられ、地域に沢山の先生となる方々が存在している、子供たちの育ちをより良くする素材が沢山あります。

これからも、地域の大切な子供たちを、人生の大先輩のみなさまの力をお借りしながら、みんなの笑顔につながる教育活動に取り組んで参ります。

今日は、敬老会にお招きいただき、ありがとうございました。

今後も、どうぞよろしくお願い致します。

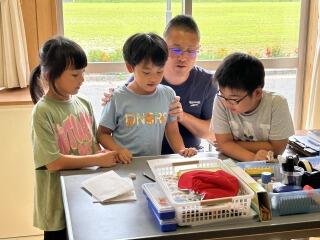

今日の話題~お蚕さん・英語でスピーチ~

中学年の総合の学習に、蚕を育てて、繭(まゆ)から生糸をとり、シルククラフト作りができることを学んでいきます。

なかなか蚕を素材にした学習をしている子供たちは少なく、貴重な体験だと思っていました。

歴史をたどれば「シルクロード」と言われるように、絹(シルク)は中国から伝来したもので、江戸時代は中国から輸入していました。それが、明治になると最大に輸出国になるまで、産業として育て上げたのが日本人です。コツコツと技術を積み上げた結果です。あの世界遺産となった「富岡製糸場」も明治5年に操業開始ですから、時代が合いますよね。「お蚕さん」と呼ぶのも納得がいきます。

そのお蚕さんを育てて、日本の産業の技術力の高さにも触れながら学習を進められることは、子供たちにとって知識という大きな財産になります。

月立小の子供たちは、鹿踊りという伝統を身に付け、さらに、蚕を通じた歴史と文化、日本の産業の生い立ちに触れて、日本人のよさを学んでいるのだと思います。

高学年は、英語でスピーチの勉強をしていました。

言葉の発達(覚える)は「聞く」ことから始まります。まねっこです。英語も聞くことから始まり、次に自分の話している音(言葉)を聞くことで、自分の発音や音量、速度を理解します。その学習に効果的なのが「タブレット」ですね。

今回は、友達に自分の話している姿を録画してもらい、自分の姿を見て、友達からの感想を交えての振り返りをしていました。

子供たちにとって、自分の姿って最初は見えにくいものです。それを様々な「もの」と「人」との対話を通じて、自身を見つめる力を育ちます。そして、いつしか「自分の中の自分」を見つめられるように、育てていければと思います。

今日のどちらの話題も「世界」につながる学習で、教室は世界につながっていることを改めて感じました。

これからの勉強が楽しみです。

今日の話題~鹿踊り・低学年の勉強~

今朝は、鹿踊りの練習が体育館でありました。

6年生は練習が始まる前の、下級生への声がけ、練習めあての声がけ、練習が終わってからの片付けをしている姿に、いつもながら感心していました。

そんな中で、6年生に「6年生にどうやってなるんだろうね」問いかけました。明確な答えにはなりませんでしたが「普通になります」との事でした。

その答えは、練習が終わった後の教室にありました。高学年教室では、練習の振り返りと次回の目標を話し合っていました。つまり、事前の段取りがあったのです。そこには、担任の先生のこれまでの働きかけがあって、6年生の姿として見えていたのです。

何でも、今見えている姿の裏を見ないと、本当の姿が見えにくいものなのだと思いました。

3校時目は、低学年の教室で先生方の勉強会です。

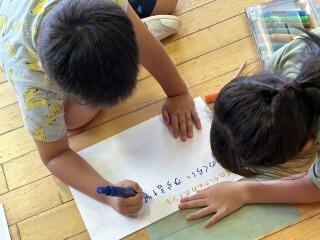

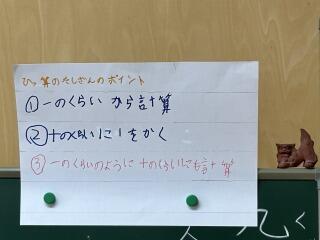

算数の授業研究会で、1年生は「わかりやすくせいりしよう」、2年生は「計算のしかたをくふうしよう」に取り組みました。

担任の先生との対話の中で、子供の気付きがあり、先生の問いかけに対する答えがあり、そのやりとりを見ているだけで、学び合っている姿が伝わってきました。

中学年は、国語の学習で机を円にしての話し合いをしていました。

一生懸命な子供たちの姿に出会うと、応援したくなります。

これからも、そんな一生懸命な子供たち探しを楽しみたいです。

水泳参観日

晴天の中…には、なりませんでしたが、子供たちの「今日、やりたい」との思いと、保護者の皆さんの「今日、見たい」という思いが重なり、何とか、雨粒が落ちたり、やんだりしながらも、プールが大きな声援で包まれました。

そして、なんといっても、ご家族の皆さんの声援と参加があり、本当に学校という場所で、子供たちの笑顔のために、保護者の皆さんと先生方の力を合わせての水泳参観日になりました。

みんなでプールサイドに並んで、元気よく挨拶をして、準備体操をします。もちろん、おうちの皆さんも一緒です。

次は、おうちの方々も一緒に水慣れの時間です。おうちの方々がモデルとなって、子供たちもいつも以上に、楽しみが感じられる時間となっていました。

最初は、今年の水泳学習のまとめの記録会です。

子供たちが選択した種目での挑戦です。ここは自分自身と向き合う時間です。本当に一人一人が頑張った時間でした。

続いて、縦割り班対抗競技です。

最初は、下学年の「碁石拾い」です。

おうちの方々にも参加していただいての、子供たちと大人の協力プレイで、楽しみました。子供たちも一生懸命、大人も童心に帰って一生懸命、目標があると自然に一生懸命になるんだなぁ…と思いました。そこに協力プレイが入ると、より一層です。

次は、上学年の「水中ポートボール」です。

最初は、子供たち同士の対戦です。集団での対戦は、子ども同士の作戦があり、楽しさの中の真剣勝負もあり、見応えがありました。

おまけ対戦は、子ども対大人でした。これも、忖度なしで挑んでくる子供たち、それに答えるかの様に、大人もあうんの呼吸のプレイもあり、地域の結びつきと、PTAの結びつきの強さを感じ「この結びつき、最高だなぁ…」と思いました。

最後は、班対抗縦割りリレーです。ここにも大人チームが入り、小学校時代に鍛えた姿を披露してもらいました。

どんな勝負ごとにも結果が伴うものです。くやしい思いをするからこそ、次の目標になったり、嬉しい思いをするからこそ、次も勝ちたいとの思いの中から目標が生まれます。どっちも同じで、その時間をどのように過ごせたかですね。

閉会式では、3人の代表が感想発表をしました。自分の目標の事を話したり、楽しかったことを話したりしていました。自分の思いを素直に話せる事って、すてきです。

そして、今年の市内水泳大会でベストタイムを出した選手の表彰も行いました。本当に頑張った姿でした。

水泳学習も、来週のみとなります。水泳参観日が大きな節目になりますが、残りの1週間が、来年度につなぎとなる水泳学習になります。子供たちがもっている「こうなりたい!という思いに答えられるように、担任の先生と一緒になって、大切な時間を過ごしたいと思います。

本当に、この夏の水泳学習を支えていただいた、おうちでの毎日の健康観察、体力を維持していただいた食事、そして睡眠と、健康という土台が子供たちの成長に結びついたと思っています。

最後も、一緒になって、楽しい時間作りに協力していただいた事も、感謝しております。

今年の夏の1ページ作りに参加していただき、ありがとうございました。

秋雨

残暑から一気に秋雨となってしまいました。

朝顔と空を見ても、季節の節目を感じます。

今日は5時間目の授業をウオッチングしました。

低学年は算数の勉強をしていました。

カッコの意味の勉強をしていました。ものごとを記号化するのって、覚えてしまえば簡単なのですが、子供の中で「あ~そういうこと」と納得の言葉がでたら、うれしいものです。

中学年も算数をしていました。友達と相談しての学びは「聞く←→話す」の関わりという行為があることから、学習が深まります。そして、タブレットで保存した自分たちの姿で、もう一度、振り返りが出来ることが、ICT活用のよさですね。

高学年は理科の勉強をしていました。月の学習と植物の生長です。話題に「ブルームーン見た?」と問いかけると、まさに、子供たちの渦中の話題になっていました。日常からの学び、ひとりからみんなとの対話、対話から「なぜ」の広がりと深まりへ、深まりから納得し夜空へ…という、最後は子供たち自身へ戻して、教養として身に付けて、これからの歩みの土台になればと思います。

日々、知ることの楽しさの環境を整えているのが担任の先生方です。本当に、様々な物やことを見つけ出し、子供たちの「わかった」と笑顔に結びつく営みをしています。そして、ご家庭での励ましもあって、子供たちを育てているのだと、いつも思っています。

ありがとうございます。

明日は、水泳参観日です。

雨が心配ですが、何とか、子供たちの元気で、楽しくて、思い出に残る時間になればと思います。

あした 天気に な~れ♪

ホームページ再開

学校から見える風景の中に、稲穂の薄黄色と白い花が咲いているのが見えます。

先日、八瀬パラダイスの時、tamura-sanから「今年は、稲の黄金色と、そばの白い花が一緒に見られそうなんだよね」とのことです。自然の力の風景なのですね。

風景を見ると、本当に時が流れていることをひしひしと感じます。

そう考えると、日々の生活の大切さを改めて考えさせられます。

メンテナンスも終わり、ホームページの再開です。

若干、仕様が変わってしまいましたが、これまで同様によろしくお願いします。

今日から9月です。

2学期制になり9月いっぱいが1学期です。

久々に外で遊んでOKとなり、ブランコで遊んでいる姿があったり、腕相撲をする姿、教室で図工を楽しんでいる姿、討論している姿と、その時々の時間を楽しんでいる姿になっていました。

今日も水泳参観日に向けての練習をしました。まだまだ、気温が高いので、寒さの心配よりも、暑さの心配の方が続きます。

無事、夏休み明けの1週間が過ぎました。ただ、学校生活の時間になって、大丈夫そうに見えても、感じない疲れを抱えていることもあります。ご家庭でも、土日の過ごし方のひと声を掛けていただければと思います。

来週の水泳参観日は、保護者の皆さんの力も借りて、子供たちと夏の1ページを作りたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

新しいALT~ショーン先生~

新しいALTの先生を迎えました。

ショーン先生です。

日本語も上手で、子供たちと一日、楽しく活動していました。

英語は、実際に話してみて、相手の反応を確かめながらが楽しいものです。今日一日は、とにかくショーン先生に質問して楽しむ事が、英語に親しむ一歩と子供たちに話しました。

高学年は、これまで学習したフレーズを活用して質問する場面もあり、やはり、勉強したことを使ってみて、一人前になっていくのだと思いました。

ショーン先生との英語の勉強が楽しみです。

水泳参観日に向けて

朝晩は草むらの音楽家たちが自分にしか出せない音を響かせて、秋の気配を一層感じさせてくれます♪その分、日中は残暑の厳しさをまだまだ感じます。

来週の水泳参観日に向けて、今日は縦割り対抗戦の練習をしました。

競技内容は、子供たちがおうちの方々に秘密と言っていることもあり、言葉では説明しませんが、その様子から想像していただければと思います。

そして、去年とは違う楽しさを子供たちと一緒に作り出せればと思っています。

「学校は楽しさが詰まったおもちゃ箱」と思っています。だから、ワクワク感やドキドキ感が子供たちの原動力になります。水泳学習も同じで、笑顔あふれる担任の先生方の導きの中で、練習している子供たちの姿は「自分から」水に親しんでいました。とてもすてきな子供たちの姿が見れました。

そのワクワク感やドキドキ感をプロデュースするためには、いつもおうちの方々の協力が必要です。

ぜひ、水泳参観日に足を運んでいただき、おうちの方々も内に秘めたお子さんを思う気持ちと水着?を身にまとって子供たちの活動を支えていただければと思います。

当日は楽しい姿の子供たちに出会えると思います✨

よろしくお願いします。

YASSE Paradise

そう考えると、まだまだ、八瀬には無限の素材があるような気がします。

本当に、月立小の子供たちは幸せです。

水泳参観日に向けて

そこで、班ごとに作戦タイムとなりました。

班のみんなで輪を作って、話し合いをしていました。

そして、本番での子供たちの活躍を楽しみにしていただければと思います。

みんなの笑顔~小さな幸せ~

朝の全校集会では、3つの話をしました。

1つ目は「自由研究」挑戦が自分を育てる。2つ目は「うさぎとかめ あなたはどっち」「さぼろー と がんばろー との出会い」自分と対話できましたか?3つめは「まず、やってみよう」こわがらず 思い切って です。

途中、私も自由研究を発表し、「古着の簡単リメイク」と「段ボールガチャ」を子供たちに見せました。どれも小学生の学習内容でできるもので、今、勉強していることが「挑戦」という自分の心ひとつでやれることを伝えました。

そして、その子供たちの笑顔に小さな幸せを感じていました。

夏休み~最終日~

最後の1日は、無事に夏休みを過ごせたことに対する、感謝の気持ちで穏やかに過ごしてほしいと思います。

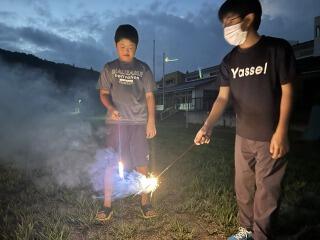

夏の思い出~花火大会~

夏の風物詩も、個々のご家庭ではやっていたとは思いますが、やはり、子供たちが群れて活動をすることに大きな意味があるように思います。

今年の夏の思い出の1ページに残る、すてきな花火でした。

PTAの皆さんに感謝しています。

本当に良いひとときを楽しませていただきました✨

今日1日、早朝作業から花火大会まで、本当にありがとうございました。

これからも、どうぞよろしくお願い致します。

PTA環境整備~早朝草刈り作業~

プール開放 最終日

そのウラには、やはり良いエピソードが隠れていて「家で世界水泳を見せていました。イメージトレーニングかな?」「お風呂でちょっとやらせていました。」「大丈夫だから、顔をつけて、プールでやってみたら?」などなど、おうちの方々の何気ない励ましがあったことを聞き、ご家庭でできる事をしていただき、学校でできる事をやっていく、そのかみ合いの良い状態が、最後のプールでの子供たちの姿だったと思っていました。

ありがとうございました。

夏休みも残り2週間となり、夏バテも心配な所です。

みんなで健康のありがたさを大切にしながら、

これからも月立小学校の子供たちの支えに協力していただければと思います。

7月最終日

八雲神社 前夜祭

今宵の月は本当にきれいで、田んぼを渡ってくる涼しい風が吹き抜け、心が潤される時間になりました。

市内水泳大会~My Revolution~

夏休み前全校集会

家庭での過ごし方についても、大切な命を守ることにつながる「3つの色」についての話をしました。

子供たちの「直感」に結びつくお話で、子供たちから「つぶやき」も出ていました。

この「つぶやき」こそが、子供たちの心を揺らしている瞬間です。担当した先生の工夫が、子供たちの心を揺らし、子供たちを「主役」にしていました。

明日から夏休みです。ご家庭と地域の中での体験が子供たちを大きく育てます。

多読賞~たくさん本を読みました~

学校評議員さんを迎えて

1・2年生は、音楽の学習で、歌を歌っている姿を披露しました。ここ数年は、大きな声で歌う機会がありませんでしたが、今日は、本当に子供らしい大きな声で歌を歌ってる姿があり、評議員の皆様も目を細めていました。大きな拍手をもらった子供たちも満足げでした。

3・4年生は、学級活動で夏休みの過ごし方、5・6年生は、図工の学習をしている所をそれぞれ見てもらいました。

評議員の皆様からは、昔は、人の前で歌を歌う事ってはずかしかったりしたものの、今の子供たちはすごい!との話題にもなりました。学校からは、地域の皆様方との関わりの中で褒めていただいていることが、子供たちの生き生きとした姿につながっていることを話題に、褒めることの大切さを確認する時間にもなりました。

評議員の皆様方には、今後も諸会議に参加していただくことになっています。

子供たちの健全育成に向けて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

おそうじ=幸せを招く

もうすぐ夏休み

校外学習

その気持ちに感激していました。

Web長縄跳び

歯の健康教室&着衣水泳教室

避難訓練

朝会

休み時間には、うれしいことに4年生が「校長先生、本を貸して下さい…」と校長室までやってきました。まずは、心が動いた瞬間に出会えました。

自由研究のワクワク感に一歩踏み出す子供たちに出会えるか楽しみです✨

調理実習

家庭科のねらいのひとつは「家庭生活の中で自分でできることを増やす」ことです。そして、家庭科は、学校での学びが家庭での生活に直結する場面も多く、家でも繰り返すことで身につけることができる教科でもあります。

水泳学習

最後は、高学年が今年初めての泳力チャレンジでした。

新月中運動会~創造~

少年消防クラブ入会式

校内研究授業~高学年~

早稲谷鹿踊親子教室 開講式

野外活動 解団式

プール開き

そして、いざという瞬間に働くとっさの行動を身につけます。

水泳で頑張ることの発表した代表の子供たちも、水での活動や泳げるようになることを発表していました。

遠足

本当にうれしくて、うれしくてたまらない、気持ちで始まった遠足です。

今週の野外活動の出発の集いを見ていた1~4年生だったので、自信をもってあいさつができました。

コロナ禍で、声を出すのは控えましょう…から、いわゆる子供らしさを認めながら、子供らしい今を楽しんでいました。

本当に、いい時間です。

校歌にも「♪君鼻山にのぼり見る 太平洋の波の色♪~」とありますが、子供たちの目には、どんな色に見えたのでしょうか?校歌に出てくる景色を、実際に見る時間にもなります。

特に、動物とのふれあいは、生き物の「あたたかさ」を実感する大切な時間になったと思います。

今週は、月立小学校の子供たちの心の成長につながる「恵み」がたくさんあった1週間であったように思います。そして、無事、終えることが出来たのも、おうちの方々の陰の支えがあって、今週の子供たちの笑顔につながったと思っております。

本当にありがとうございました。

野外活動⑫

修学旅行や野外活動などの学校行事は、おうちの方々も経験している行事でもあるので、世代間を超えた思い出話が出来ます。その世代間の話の中で、おうちの方々から、大人になって行く歩み方を学ぶ機会にもなります。子供たちには、おうちの方々に話をしてね!と話していますが、その機会をうまく使って緩やかに伝えていただけたらと思っています。

野外活動⑪

昼食を食べて、記念撮影!

月立小に向けて、出発!!

野外活動⑩

野外活動⑨

野外活動⑧

くつろぎの時間の駄弁っている子供たちもすてきでした。

今晩はゆっくり休んで、明日、少しだけたくましく、そして、しなやかさを身につけて元気に帰ってきてほしいと思っています。

まちたんけん

野外活動⑦

船に乗り込み、志津川湾を巡って、海側から見る陸地の風景も貴重ですね。

みんな元気そうで、何よりです。

野外活動⑥

板を焼いて、磨きを掛けて、そして絵付け。

思い出を形に残す作品となりました。

そして、ランチタイムです。

早いもので、野外活動も折り返しです。

残りのプログラムも、楽しんでほしいですね。

野外活動⑤

昨日の夕食の様子も含めて、元気に朝を迎えた様です。

朝食をしっかり食べて、今日も1日、楽しんでほしいと思います。

フレー フレー 月立っ子!

留守番

野外活動④

野外活動③

野外活動②

野外活動①

野外活動出発式

野外活動結団式

そして、野外活動のプレイヤーである7人からも、頑張ることの発表がありました。

野外活動のテーマは「ONE for ALL,ALL for ONE(一人はみんなのために、みんなは一人のために)です。

大豆のたねまき

東北楽天イーグルス未来塾

いろいろな方々に支えてもらった事に対する「感謝」や、自分の長所を大事にして、伸ばすこと。そして、失敗しても、また挑戦する大切さを教えていただきました。

岩崎選手のメッセージの中の「失敗しても、また挑戦!」が、とても大事なメッセージとなりますね。

トランプ

遊びの中での学びですね。

達成感ですね。

サツマイモの苗植え

読み聞かせ&体力テスト

ふるさとに誇りをもち

夢と希望に満ちた

心豊かでたくましい 児童の育成

【き】 気持ちよくはたらく子

【だ】 だれにでもやさしい子

【て】 ていねいに学ぶ子

月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。

気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf

気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf