月立小ニュース【日々更新】

梅雨入り

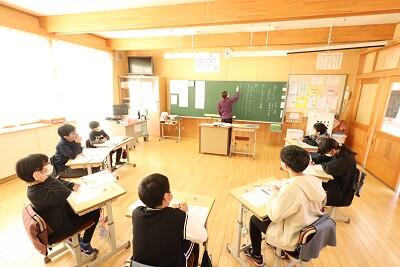

遊びの主体は「子供自身」です。やらされているわけでは無く、自分から勉強している姿になります。次にやった遊びが、その物差しを使って「10㎝」を黒板に書いていました。この行為も学びの中の「遊び」で、主体は子供自身です。自分の遊びの中でやった行為は記憶に残ります。体験的活動と知識が結びついた瞬間です。月立小の子供たちは、なかなかいいセンスをもっていますね。

2つのグループに共通した言葉は「楽しく」です。この楽しさも、2年生の算数と同じように、自分から行動することで、楽しさを味わえます。そこに日々、導いているのが担任の先生であるは間違いありません。これから、どんな活動に楽しさがちりばめられているのか見守りたいと思います。

なぜなら、経験的に「風」と言うものを知っていて、その体験を基にした予想を立てやすいから、見通しがもちやすいのですね。廊下でサーキュレーターで風を起こし、その風の強さで進む距離がどうなるのか実験していました。あれ、2年生のセンチメートルの勉強が活用されていますね。そう思うと、毎日、これまで学習してきた内容を復習しながら今の学習をしていることになります。知らず知らずにですね。

4年生以上のみんなでドッジボールをしていました。先生方も参戦して、同級生には本気、下級生には思いやり、上級生には挑み、異学年でのドッジボールですが、上手く楽しんでいました。

先輩を敬い、後輩を思いやる、心の学びって、今しか出来ませんね。

学校の応援隊

体育祭

※写真がそろったら再upしますね。

皆さんを誇りに思います。

壮行式

明日は、みんなで応援!頑張ろう!

市内体育祭に向けて~本番仕様~

遊び

逆上がりは、子供たちの中での「出来るようになりたい」と思う技のひとつです。今も昔も同じですね。日常の中で「逆さ」の感覚に触れることで、新しい動きをするためにきっかけができあがります。そこで、小さい学年は、ジャングルジムの中での逆さ遊びや、のぼり棒での逆さ上がりをすることで、一本の棒=鉄棒の中での逆上がりが完成します。

朝の会

引き渡し訓練

体育祭練習

体育祭は他校との交流の中で、同じ市立学校の仲間として競い合いながら、お互いの力を認め合い、称え合う心情を育てる事を目標にしています。勝った負けたという部分よりも、子供たちの目標に向けた取り組みを、体育祭という場所を借りて、自己記録更新を目指します。その中での振り返り(内省)を経由した自己の高まりを目指しているのですね。

朝会

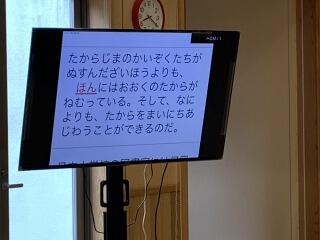

幼児期や小学校低学年の読み聞かせが、子供たちの共感力を高める素地になっていますね。

もう一度、おうちの本棚に眠っている絵本を読み返すのも良いかも知れません。時を超えて、新しい見え方に出会えるかも…✨

長縄跳び+プール清掃

業間縦割り班遊び

ご家庭でも、子供たちの将来への健康な歯、体づくりへの声がけをお願いします。

楽しさの支えているのは「健康」ですね。

使いこなし…経験はスゴイ

業間マラソン

鮎の放流

地域の自然を感じる時間になりました。

みんなかっこ良かった運動会

打ち上げ花火

ドーンという音が響き渡り、ワクワク感が高まります。

花火師は職人です。

風向きを考えて、打ち上げ場所を決めて、火を扱い、大空に打ち上げます。

かっこ良い姿でした。

今日の運動会では、子供たちを含めて、みんなのかっこ良い姿があふれるといいなぁと思っています。

みなさん、今日1日、よろしくお願いいたします。

明日は運動会

今日は、運動会の練習はひと休み。教室でゆっくり過ごしている子供たちでした。

明日の天気は、子供たちの願いが込められた「7つのてるてるぼうず」が何とかしてくれるかも…大人も期待してしまいます。

総練習が終わって…

今日は総練習でした。

日曜日に保護者の方々、地域の方々、こだま隊の皆様に整えてもらった校庭、総練習で子供たちと先生方の気持ちを結び、そして、本番で保護者の方々を含めて、月立小を応援して下さる皆様の声援があって、子供たちが主役となった楽しい学校が生み出され、絆が結ばれる運動会になると思います。

本番も楽しみにしたいと思います。

租税教室

税務署の方の話を聞いての感想は…

負けることも…

その中で「負けることもある」とのお話がありました。

まさに、大敗が家康を強くしたのです。でも、なぜ家康は強くなったのか?そのヒントは「将棋」の世界にありそうです。

そう思うと、負けて涙ぐむ悔しさをにじみ出している子供たちの気持ちを、大人も一緒に受け入れて、その悔しい気持ちの表し方は間違っていないメッセージはしっかりと伝えたいものです。

その目標に「~自己の生き方についての考えを深め~」とあります。

「勝ち」と「負け」から悩みながら自分の生き方を見つけ出す営みをしているのです。

でも…当日までは、さりげない応援をお願いします。大きすぎると「重荷」になりますから…ね。

PTA早朝草刈り

校庭トラック内からその周辺まで、たった1時間足らずで子供たちの環境を整えてしまう、その力強さに圧倒された60分でもありました。少人数ながら学校を支えるPTAの皆様は精鋭さを持ち備えた方々で、ここに集まっているのだと強く感じた所でした。そう考えると、少人数である月立小の子供たちも、常に自分事として考える事が多い学校生活から、精鋭さを身につけた大人になっていくのだろうと想像していました。

本当に心強く、誇れる地域に生きる子供たちです。

運動会に向けて

そして、高学年は担任の先生と打合せをして、運動会を陰で支えています。

子供たちの成長を、日々の学校生活の中で見ることができる幸せを感じた1日でした。

運動会まで1週間となります。子供たちの楽しみに向かっている気持ちを、学校・ご家庭・地域のみなさんで支えていければと思います。

朝会

学校で学んでいる子供たちはもちろん、私たち大人も新しい知識を入れては、それを自分のものにするため、同僚や友人に話したり、何かに書いたりして表現(アウトプット)しています。今回は、子供たちに文字で表現したり、話し言葉で感想を伝えてほしい事をお願いしました。高学年を中心に文字で自分の思いを届けてもらいました。本当にそれぞれが自分事として受け止めていることに感激していました。

子供たちは、多様性について、こんな事を書いていました。

「月立小学校は十分良い学校だと思っていたけど、改めて友達と認め合うことが大切だなと思いました。」

「どんな人でも、優しく話しかけたりすると、相手もうれしくなると思ったからです。」

「世の中には沢山の人がいるけど、体が不自由な人もいるから、お互いに認め合うと、もっと世界が良くなる。」

「いいと思う。多様性を認めれば、よりよい国になると思うから。」

「多様性を初めて聞きました。多様性が進めばいじめがなくなりそうなのは、とてもよいことだと思いました。」

本当に子供たちは、心を動かされた瞬間の気持ちを、素直で、まっすぐにぶつけてくるのだと思いました。「素直な気持ちを出してもいいんだよ」という多様性を大人が大事にする事が、大人になっていく子供たちの「根っこ」になって行くのだろうと思いました。

朝の一コマ

朝,廊下にあるお手玉で遊んでいる姿がありました。

子供たちが昔遊びに触れるのは生活科です。主な昔遊びは,こま・けん玉・お手玉・あやとり・凧など、昭和の遊びですね。

ただ,時が進むにつれて昔遊びに触れてきた大人が少なくなってきているのも事実です。大人も昔遊びに触れないと,近い将来,子供たちの学びが持続不可能になってしまうことも…。

時々,3つお手玉に挑戦して,子供たちに遊びで負けないように自主練習しています。

地域のみなさんも,ぜひ,小学校に足を運んでいただき,「お手玉遊びに来ました。」と声を掛けていただければと思います。

そして,5月20日(日)は運動会です。

今日,体育館から軽やかなリズムの音楽が聞こえてきました。体育館では子供たちがダンスの練習をしていました。高学年がダンスの振り付けを説明し,その動きを1年生から4年生までが一緒に踊っていました。当日が楽しみです。

クラブ活動

クラブのめあては「他の学年と交流し友情を深めよう」です。

4年生からクラブ活動が始まり,今日が1回目です。6年生が司会を務め,どんな活動がしたいのかを聞いていました。

一番最初に出てきた活動が「さをり織り」でした。これは,昨年度もクラブ活動で行っているもので,子供たちの体験の中で楽しかった活動だった事がうかがえました。その他は,ドッジボール,音楽演奏という声もありました。子供たちがやってみたい事って沢山あるんだなぁと思いました。

「楽しい」は自分が「好き」と思っていることです。好きなことは何も言われなくてもやり始めます。知的好奇心が働くと勝手に学びが始まります。

子供の「好き」を見つけるためには,子供に教えてもらうことです。大人の上から目線ではなく,視線を子供目線まで落として,お話をするところから始まります。幼児期はそのような大人と子供の姿が多かったと思います。

「好きこそものの上手なれ」という言葉があります。楽しんでやることによってうまくなるものであり,そこから知識も技能も広がります。一人一人の知的な楽しさを育てたいと思います。

気持ちの良い1日

今朝の地域の方の温かさに触れて始まった5月の初日,とても気持ちのよい1日になりました。

校庭でブランコに乗っている姿を見て,清々しさを感じていました。子供の頃のブランコ乗りは,何であんなに休み時間ごとに乗っていたのだろう…と。本当に楽しそうに乗っていました。

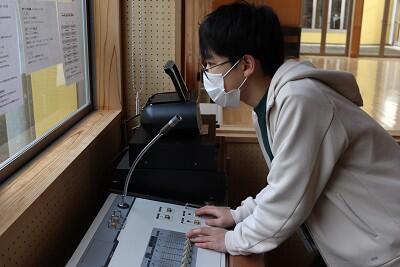

昼の校内放送では,初めての委員会活動の4年生の仕事を6年生が隣で見守っていました。時によっては,6年生が進めてしまった方が早いと思うこともあるかも知れませんが,そこを,あえて取り組ませてみることを選択した6年生も,後輩の育て方が分かっているのだと思いました。失敗しても6年生がフォローする心構えがあるからこそなせる姿でもありました。本当に頼れる6年生です。

その頼れる6年生が4年生を誘って放送に行くため教室を出発するときに,担任の先生からのひと声のアドバイスがあったのも,また,子供の育て方が分かっている一コマでもありました。

「育て」のつながりを感じた昼の放送でした。

月立小は幸せ者です

今朝,月立小へ向かう坂道を車で登っていると,学校へ続く歩道縁石の隙間から伸びている雑草を丁寧に抜いている地域の方がいました。

話を聞くと,昨年度の卒業生の家族の方でした。「ちょっとやっていました…」と謙遜していましたが,その言葉からは,月立小学校をいつも思い,大事にしていただいている気持ちが伝わってきました。そして,帰りに同じ坂道を下って行くと,今朝の続きを…。本当に学校を温かく見守っていただいている事への感謝の気持ちでいっぱいになりました。

心を揺さぶられる感動に触れたとき,子供も大人も一瞬立ち止まり,道徳的な理解が始まります。生活の中に生きる道徳こそが,将来に向かう子供たちの支えになります。

月立小学校を囲む地域には,学校の中にある学びが生活の中にあり,地域の方々がみんな先生であることを感じた朝でした。

本当にありがとうございました。

4月最終日

早いもので,4月も最終日となりました。

毎日,登校すると職員室へのあいさつと「元気です」報告から日常が始まり,教室での学習の準備,

友達との遊びや学習…と,子供たちの笑顔から元気をもらっていました。

今日はお天気も良く,中学年は栽培活動に使う植物の種まきをしていました。

月立小の種まきマスターである用務員さんから,そのコツを伝授していただき,

それぞれの種まきポットに種をまきました。

植物を育てる営みは,子供それぞれが栽培を通して,自分との対話をしながら自分を育てている営みにつながります。

草花はものを語りません。その分,自分から語りかけて,もの言わない草花の言葉(様子)を拾い,

水をやったり,日なたに出したり…と地道に手を掛けて育てます。ただ,それでも失敗することがあります。

その時の振り返りが,さらに自分を育てるきっかけになります。

来週からは5月となります。子供たちも新学期からの生活に馴れてくる時期にもなります。

馴れは緊張感から緩みにつながる気持ちの動きで,思いもよらない行動から事故に遭ったり,

ケガにつながったりします。

連休にもなりますので,ご家庭でも子供たちに目と気持ちを向けていただき,

楽しい休日にしていただければと思います。

4月の最終日に,低・中・高の日直さんに

「4月,楽しかったことは何ですか?」インタビューをしてみました。

低学年は2年生の男の子に聞いてみました。→「学校探検で,校長室の金庫を見てすごかった」。

中学年は3年生の男の子に聞いてみました。→「合同体育で,低学年と鬼ごっこをしたのが楽しかった」。

高学年は6年生の女の子に聞いてみました。→「業間時間に,みんなで,外で遊んだことが楽しかった」。

と答えていました。

楽しさを感じる場所=安心できる場所ですね。(^_^)

これからも,教職員みんなで,楽しさを感じられる学校をひたむきに創っていこうと考えています。

ご家庭の皆様も,引き続き担任の先生方へのご協力をお願いします。

朝会~スクールカウンセラー(SC)の紹介の式~

月立小学校の子供たち、保護者の方々、先生方の悩みや心配に寄り添って話を聞いていただくスクールカウンセラーの紹介の式がありました。

SCは全県の公立学校に身近に相談できる専門家として配置されています。

月立小学校にも月1回来校していただき、子供たちとの関わりの中で、話を聞いたり、相談に乗ったりします。保護者の方々の子育てに関することも気軽にご相談していただければと思います。

子育ての中の心配や不安は誰にでもあるものです。

一人で抱えているのもしんどくなります。

ぜひ、スクールカウンセラーへの相談、月立小学校の校長、教頭、養護教諭,先生方への相談等、気軽に声を掛けて下さい。

詳しくは、後日、お便りでお知らせしますので、ご覧下さい。

読書タイム

朝の業前活動で、本の読み聞かせがありました。

ボランティアの3人の方々が、それぞれの学年に応じた

本を読み聞かせていただき、子供たちもその本に引き込まれている姿がありました。

これからも、心が豊かになるように、様々な本との出会いを大切にしていければと思います。

ボランティアの皆様、ありがとうございました。

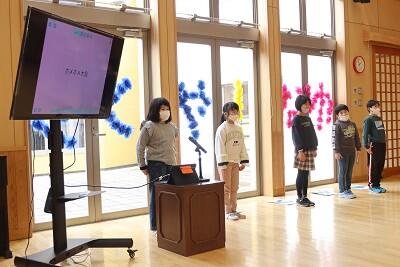

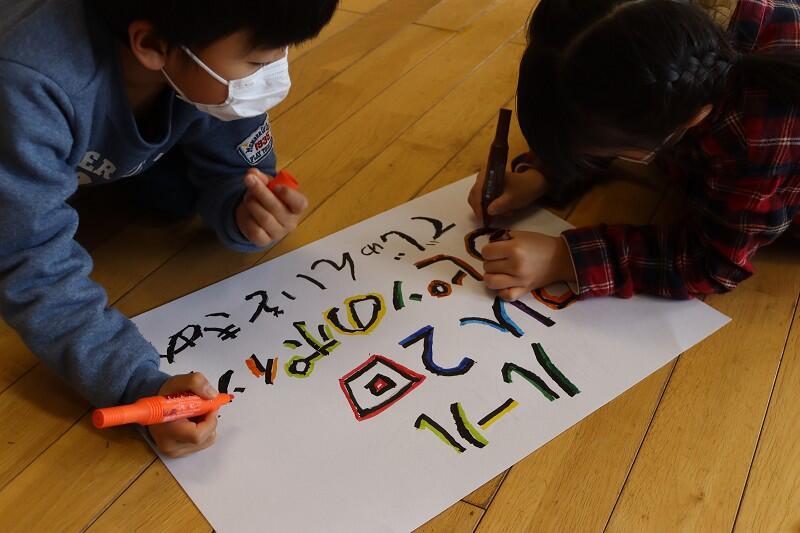

こだま児童会~代表委員会~

こだま児童会の代表委員会がありました。

今回の議題は「児童会のスローガンを決めよう」です。

5・6年から発表を始め、3.4年が続き、1・2年は担任の先生が代理で発表しました。

各学年からは「絆」「健康」「努力」等の言葉が発表され、それぞれのよさを生かしたテーマが完成しました。

代表委員会への参加は3年生からとなります。初めて参加した3年生も話し合い中のつぶやきがあったり、

手を上げて意見を発表したりと、初めてとは思えない進んで話し合いに参加している姿に頼もしさを感じました。

自分たちの意見や考えが反映された活動を経験することが、6年生の社会科の公民の学習につながって行きます。

子供の言葉に耳を傾けることの大切さを改めて感じた話し合いでした。

はじめまして集会

今日は「はじめまして集会(1年生を迎える会)」がありました。

高学年が企画をして,2年生以上が,それぞれの分担の中で集会準備をしました。

1年生の入場を3・4年生の飾り花アーチで迎えました。ピーンと精一杯に背伸びをしたアーチに

「1年生がぶつからないように…」と思う気持ちが表れていますよね。

そして,6年生にエスコートをしてもらいながら,ホール中央の席に着いて始まりました。

もちろん,司会は頼れる6年生が務めました。

最初は高学年からの出し物です。1年生を含めた全校も楽しめるクイズで楽しませてくれました。

クイズの最後は,5・6年が,月立小の誇れる事を紹介していました。

1年生の自己紹介もありました。1年生が話しやすいインタビュー形式を取り入れて,話につまれば質問を変えて話してもらっている姿がありました。本当に下級生の立場に立った6年生の思いやりが見える工夫に見えました。

全校で楽しめるゲームもあり,子供たちは3つのグループに分かれ,先生方も参加しての加算型ゲームでありました。減点ではない所が子供たちも安心できるゲーム内容となりました。ここにも高学年の誰も傷つけない思いやりが見え隠れしました。

中学年からは,メダルのプレゼントがありました。一人一人が金メダルを作り,そのメダルの裏には応援と励ましのメッセージが書き込まれていました。担任の先生にも特大の思いが込められたメダルをプレゼントしました。

最後に,1年生へ感想を聞いてみました。今日の会は1年生が「楽しかった」と思えば大成功です。

聞いて見たところ…「楽しかったです!」

高学年が企画して,その高学年に2年生と中学年が力を合わせて,1年生の楽しさを導き出した会であったと思います。

そして,1年生の思いをみんなで感じ取り,月立小学校全体が楽しさいっぱいの時間になったものと思います。

もちろん,そこには子供たちの力を信じている担任の先生方の関わりがあり,子供たちと先生方,みんなで創り上げた会でありました。

子供たちを信じることが,子供たちを勇気づけ,その勇気が物事に向かう原動力になります。

これからも,どんなときも子供たちの力を信じて,様々な活動を展開していきたいと考えています。

学習参観日

今年度,最初の学習参観日です。

お忙しい中の参観,ありがとうございました。低学年は国語,中学年は体育,高学年は道徳の授業を行いました。

学習参観日は,保護者のみなさんに子供たちの様子を見てもらい,ご家庭に戻られてからお子さんの頑張っている姿を褒めて,認めてもらう協同活動の場所と思います。子供も大人も褒められると嬉しくなります。そして,学校とご家庭,そして子供との信頼関係も深まります。時には一緒に悩む事も信頼関係があってこその営みです。

これからも,ご家庭と一緒に子供たちの育ちを見守って行きたいと思います。

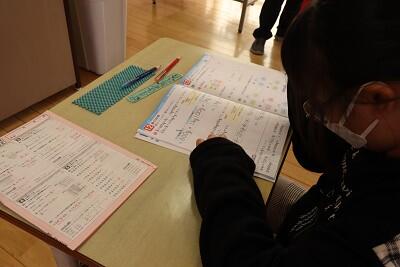

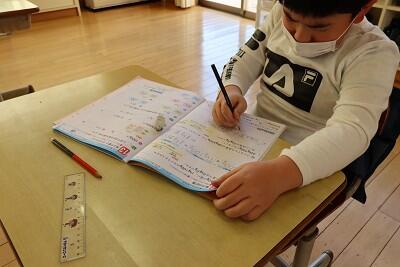

日常の一コマ~高学年~

新年度が始まって3日目。

始業前の教室では,宿題の自主採点をしている姿に出会いました。

左側が6年生,右側が5年生の回答が提示されています。

複式指導の良いところは,上の学年の姿を見て,下の学年が模倣し,学習の仕方を覚えて行くところです。この姿に至るまでは丁寧な指導が必要ですが,その先は,自主自立した学びが身に付いているため,学年が上がっても,子供たちは身につけた力を発揮しながら生活する事が出来ます。先生方の地道な関わりの賜です。

学級会では,学級がよりよくなるような係を決める話し合いをしていました。

係活動は,学級の自治的な活動のひとつであり,子供たちの発想の中で展開しやすい活動となります。話し合いでも,司会が一人一人の考えを聞き取って,1つの意見にまとめていました。ここでも複式指導の良いところがあり,少人数だからこそ,自分事としてとらえる気持ちが育ち,自分の思いをふくらませて,友達との意見の重なりを大事にしながら,まとめ上げる姿勢が身に付きます。そこにも担任の先生の導きがあり,成功経験として子供たちの中に積み重なって行きます。本当に見ていて頼もしい高学年です。

給食開始

新年度,最初の給食です。

今日のメニューは,毎日廊下の掲示スペースに紹介されます。

コロナ禍で,給食時間に友達との団らんの中で食べるという,楽しいひとときをから離れていましたが,今年度は少しずつ食事を通しての,体の栄養と心の栄養も満たされる時間を創って行ければと思います。

食事は毎日です。その食事を作っている家族,給食センターのみなさんにも感謝して,おいしくいただきたいと思います。

毎日,ありがとうございます。

令和5年度 入学式

今年度は、入学児童1名を迎えての入学式となりました。

6年生の児童がエスコートして入場して、式が始まりました。

月立小学校は入学式に在校生も参列し、全校で1年生の入学をお祝いします。異学年交流の中で互いの立場の理解が進み、

豊かな人間性が育まれている活動の一つであると考えています。

2年生からの励ましの言葉もあり、

気持ちが伝わるほどよい距離感が月立小学校の良い所と感じました。

学級では、担任の先生のお話を聞いて、

明日からの小学校生活を楽しみにしている姿がありました。

小学校は義務教育の始まりの学校となります。

これから中学校までの9年間という期間の中で、

お子さんの育ちを見守りながら、大切な事は丁寧に教え、

ひとり歩きが始まった時にはともに歩き、

悩んだ時には立ち止まって同じ景色を眺め、

そして、また自分から歩いてみるという営みを繰り返しながら、

心豊かでたくましい子供から大人に育てていければと思います。

今後も、月立小学校の保護者の皆様と地域の皆様の力を

いただきながら、教職員とともに楽しい学校を創って

行こうと考えています。

今後も、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

令和5年度 第1学期始業式~その2~

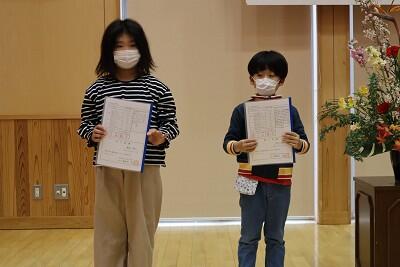

始業式では、2人の代表が新学期に頑張りたいことを発表しました。

始業式の前には職員披露式があり、今年度は校長のみの転入でした。6年生代表からのお迎えの言葉、学校の紹介がありました。

複式3学級の担任発表も行いました。発表後には先生方を笑顔にする子供たちの大きな拍手で包まれました。

令和5年度の月立小のスタートは、16人の子供たちの思いやりあふれる優しさに包み込まれた一日となりました。

ありがとうございました。

令和5年度 第1学期始業式~その1~

令和5年度 第1学期の始業式を迎えました。

校門の桜も満開となり、穏やかな中での式典となりました。

令和5年度は、児童16名でのスタートとなります。

始業式では、「学校は楽しい場所」の話をしました。

「楽しい場所」にするために、大切なこととして

1つ目が「力を合わせる」

2つめが「『考え』の行ったり来たり」

3つめが「ひとりの時間を大切さ」です。

その話をした後、

最後は『学校は失敗してもよいところ』でしめくくりました。

「子供の楽しい場所=安心できる場所」と思います。

安心できる場所には、遊びや学び、対話や交流、認め合いや支え合いが生まれます。

そして、失敗したりしてもよいところであることが、子供の可能性を伸ばします。

まずは、子供たちが育つ環境を「畑」とみるならば、

その畑を学校・家庭・地域の皆さんと一緒に耕し、

子供の「安心できる場所」を創っていければと思います。

どうぞよろしくお願いします。

令和4年度 終了

コロナ禍の中,子供たちの安全を第一に考えながら,教育活動に当たってきました。おかげさまで,なんとか本日を迎えることができました。保護者の皆様,地域の皆様,大変ありがとうございました。令和5年度もどうぞよろしくお願いいたします。

さて,私事ですが,この度の異動により,月立小学校を転任することになりました。二年間大変御世話になりました。校長になって初めての赴任先がこの月立小学校だったこと,大変よかったと思っております。毎日子供たちに元気をもらって,大変楽しい二年間を過ごすことができました。素敵なこの月立小学校での思い出を大切にしながら,新天地でも,子供,保護者,先生方のために頑張っていきたいと思っております。大変御世話になりました。そして,大変ありがとうございました。

離任式

今年度の異動は,校長一人でしたが,とても心温まる会にしていただきました。保護者の皆様にも御参列いただき,大変ありがとうございました。子供たちからも温かいお言葉,贈り物をいただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。

この二年間,コロナ禍の中で保護者の皆様や地域の皆様を学校にお招きすることができず,心苦しさを感じておりました。そんな中,子供たちの頑張る姿を見ていただきたいと考え,このページをスタートいたしました。

「校長先生,楽しみにしてますよ」

という言葉をいただき,始めたかいがあったと感じました。

「更新されてないけど,校長先生,学校休んでるの?」

とお子さんに聞いている保護者の皆様もいると伺いました。(出張続きで更新できず…)

子供たちの頑張る姿をお知らせするのが校長の仕事と思い,取り組んできたところです。日々成長している子供たち,これからも後押ししていただければと思います。

願いが聞き入れていただけるのであれば,もう少し月立小学校に勤務したいところでしたが,そうもいかないようです。校長になって初めての学校が,月立小学校で本当によかったと思っております。保護者の皆様,地域の皆様,大変御世話になりました。月立小学校のますますの発展を心より願っております。大変ありがとうございました。

無事,修了式を終えました

校長から児童一人一人に修了証書を渡しました。卒業式の時に,受け取り方を見ていたことと昨日練習したこともあり,大変立派な態度で受け取ることができていました。この一年の成長の跡が伺えるしっかりとした態度でした。

また,児童を代表して5年生児童が作文発表をしました。少し緊張しながらも,今年頑張ったことや次年度への抱負などを堂々と発表しました。4月からは6年生です。学校の中心として頑張ってほしいと思っています。

保護者の皆様,地域の皆様,本年度も月立小学校への御理解と御協力,大変ありがとうございました。おかげさまで,令和4年度を終えることができそうです。

「気仙沼一小さい学校」ではありますが,「気仙沼一,いや宮城県一,すばらしい学校」だと自負しております。子供たちの健やかな成長のために,令和5年度も月立小学校へお力添えいただきますようお願い申し上げます。

明日は修了式

先日,二人の6年生を送り出してから,学校は5年生を中心に回っています。これまで6年生も担当していた昼の放送も,5年生が中心となり進めています。5年生もしっかり自覚しているようで「自分たちがやらなくては…」と決意を新たにしているようです。

いよいよ明日は修了式。令和4年度が修了します。明日の修了式では,校長から一人一人に修了証書を渡します。一年間の頑張りの証を,しっかりと受け取ってほしいと思っています。全員元気に登校できることを願っています。

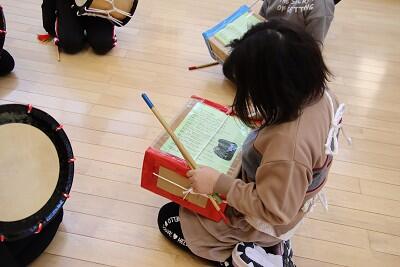

引き継がれた鹿踊

6年生から5年生に引き継がれた中立,牝鹿として,初めての練習となりました。どのような指示を出したらよいか,どのような練習をしたらよいか,戸惑っている様子が見られましたが,これまでの5年生も通ってきた道です。一歩ずつ着実に成長してほしいなと思います。

感動の卒業式

在校生は,登校とともに玄関,会場等の最終清掃を行ってくれました。みんなで気持ちよく卒業生を送りたいという気持ちが,掃除の様子からも見て取れました。

今年は,PTA会長さんに加え,学校評議員の皆様にも御列席いただき,昨年度よりも多くの人たちで ,卒業生を送ることができました。

入場の時には緊張気味だった卒業生でしたが,堂々とした態度で卒業証書を受け取り,別れの言葉も最後まで伝えきることができました。別れの言葉の終わり頃には,何人もの在校生が泣いており,卒業生との別れを悲しみました。来賓の皆様からも,月立小学校らしい卒業式だったという言葉をいただきました。来賓の皆さんにも感動いただき,御招待できたことが何よりだったと感じております。

たった二人の卒業生でしたが,今年一年,最高学年として在校生を引っ張ってくれました。いよいよ中学生です。更なる飛躍を,教職員一同願っております。

全校児童で卒業式練習

本日,全校児童で合同の卒業式練習を行いました。

全員で立ったり座ったりするタイミングを合わせたり,別れの言葉などを練習したりしました。みんな真剣に卒業式に臨み,ほぼ完成といってもいいような仕上がりでした。

卒業式にむけて体調管理をしっかりとして,みんなで卒業式を迎えたいと思っています。

6年生と一緒に過ごすことができるのも,今日も含めてあと三日です。これまでの思い出を振り返りながら,大切に三日間を過ごしてほしいと思います。

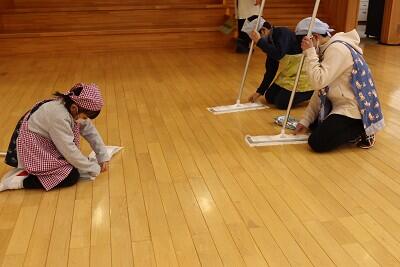

掃除頑張っています

月立小学校の子供たちは,大変真面目に掃除に取り組みます。

年度末を迎えるに当たって,これまで手が届かなかったところまできれいに掃除をしています。月立小学校の校舎がきれいなのは,子供たちのこのような掃除のおかげでもあります。今の気持ちを大切にしながら,掃除に取り組んでほしいと思います。

ポカポカ陽気の中の業間マラソン

先週までは,とても寒く,体育館での短縄や長縄の取組を行っていましたが,今日はみんなで外に出て,マラソンに取り組みました。

久しぶりのマラソンでしたが,みんな息を弾ませながら一生懸命取り組んでいました。

感動の6年生を送る会

5年生が中心になって企画し,運営を行いました。学校の中心が,6年生から,いよいよ5年生へ引き継がれていきます。

各学年の出し物は,工夫されていて,楽しくもあり心温まるものでもありました。

1・2年生は,6年生とのハードルくぐり競争!

「お別れするのが悲しいので,1・2年生が勝ったら卒業させません!」と言った挑戦状もあり,場を和ませてくれました。結果は,見事1・2年生の勝利!6年生がくぐるには,かなり低くてハンデがありました。

3・4年生は,題して「ホメホメ大会」

「とても優しい」「みんなを引っ張ってくれた」「運動神経がよい」など,二人の6年生のいいところをスライドで紹介してくれました。

5年生は,6年生と一緒に行った修学旅行の再現ドラマ。所々に笑いありの楽しいドラマでした。一緒に行った6年生との楽しい思い出を共有したいとの思いがあふれていました。

6年生は,音楽に合わせて自分たちで作成したスライドで,下級生にメッセージを伝えてくれました。iPadを駆使し,絵を描き、スライドの見せ方も工夫し,クリエイターのような出来栄えでした。

それぞれの学年の垣根がなく,誰もが6年生の行動やよさを知っているからこそできた出し物だったように思います。また,下級生が6年生のことが,とても大好きだという様子がそれぞれの出し物からも伝わってきました。小規模校のよさが十二分に表れた6年生を送る会でした。下級生の何人かは,別れを悲しんで泣いているお子さんも…つられて私も…

とても心温まる時間を過ごすことができました。

鹿踊 引継ぎ式

これまで引っ張ってきてくれた6年生から5年生へ,中立・女鹿を引き継ぎます。いよいよ,5年生が中心になって鹿踊を引っ張っていくことになります。

今年は,二人で鹿踊を引っ張ってくれました。大変なことも多かったと思いますが,そんな様子を見せることなく,一生懸命リードしてくれました。そんな二人の6年生に,感謝の気持ちを送りたいと思います。

鹿踊のバトンは,5年生に引き継がれました。これまで以上の演舞を目指して,このよき伝統を引き継いでいってほしいと思います。

第2回学校評議員会

授業の様子を御覧いただきながら,お話をしたところ

「みんな一生懸命ですばらしいですね」

「先生方が一生懸命教えていますね」

という感想をいただきました。

授業後の情報交換では,様々な体験活動に取り組んでいることのよさや,月立小学校の教職員の頑張りに対して励ましの言葉をいただきました。

また,ここ数年,新型コロナウイルス感染症のせいで,地域との距離ができてしまったので,来年度は,地域との結び付きを更に強くしてほしいといった御意見もいただきました。

今日いただいた御意見を参考にしながら,更によい月立小学校を目指していきたいと思います。

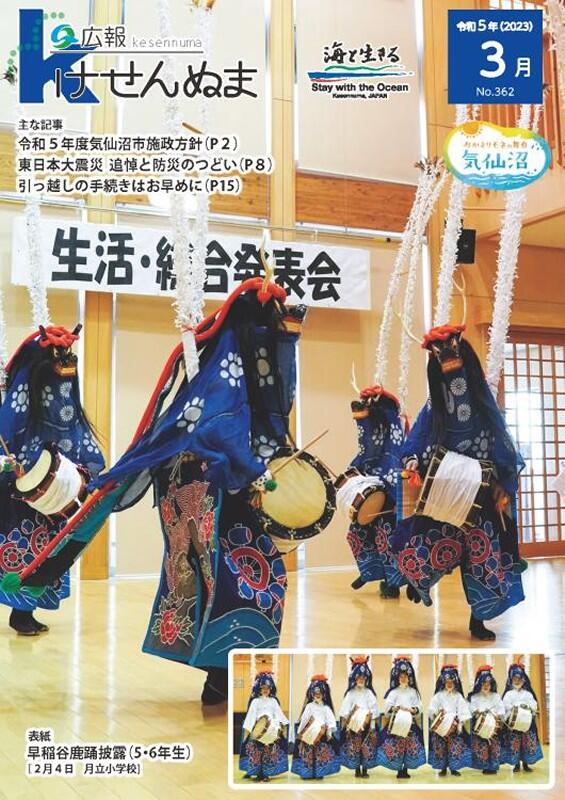

広報「けせんぬま」の表紙に

気仙沼市内に鹿踊の様子を周知することができました。また,子供たちの頑張りも分かっていただけるのではないかと思います。

歌声とともに,一週間がスタート

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,ここまで中止にしてきましたが,落ち着いてきたことやしっかり感染症対策をとることで,本日久しぶりの実施といたしました。

歌ったのは,卒業式で歌う「Believe」と「校歌」でした。久しぶりに全校児童の歌声を聞くことができて,うれしく思いました。

3月は,いよいよ卒業式です。6年生を気持ちよく送り出してあげたいと思っています。

※市内において,インフルエンザの罹患者が少しずつ増えてきています。新型コロナウイルス感染症と同様に対策をよろしくお願いします。

たてわり班感謝の会

どちらの班も最初に「ジェスチャーゲーム」「絵しりとり」「宝探し」などのゲームをして,楽しい雰囲気で盛り上がっていました。何ともアットホームな感じです。その後,感謝の言葉を伝えたり,記念撮影をしたりと,会が進んでいました。

今回の企画は,5年生が中心となって行いました。いよいよ,学校を引っ張っていくのが5年生になります。最初からうまくはいかないと思うので,しっかりと振り返りをしながら,よりよいたてわり班活動をつくっていってほしいと思います。

6年生と一緒に活動できるのもあとわずかになってきました。たくさん話をして,たくさん関わって,よい思い出をつくってほしいと思います。

子供たちの様子

今日は水曜日,たてわり掃除の日でした。

4月から毎週取り組んできたので,子供たちは慣れたものです。たてわり班で挨拶した後,分担を決めて素早く掃除に取り掛かりました。

モップへの取り付けなどもの自分で行うことができるようになっています。ほうきの使い方も,とても上手になってきています。この1年間の成長の跡が,随所に見られます。経験することの大切さを感じながら,掃除を見て回りました。

月立小学校は,とてもきれいです。日頃から大切に使っているのと,このように丁寧な掃除を続けているからだと思います。これからもきれいな校舎を保っていければと思っています。

新入学児童保護者説明会&1日入学

1・2年生が,来年度の1年生を迎えるために準備をしてきました。最初は,ビデオを見せながら,2年生は授業の様子などを,1年生は生活の様子を教えてくれました。ビデオを見せながら説明している姿を見ると,1・2年生も成長したなぁと感慨深い気持ちになります。

その後は,準備したゲームコーナーを体験し,楽しいひとときを過ごしました。ビデオを見ているときには,少し緊張した様子が見られましたが,この頃になると笑顔も多くなり,とても楽しんでいる様子が伺えました。

たった一人の入学となりますが,学校挙げて大歓迎したいと思っています。

全員で長縄!

引っ掛かってもいいので,3分間に何回跳べるかに挑戦しています。前回は58回でしたが,今回は記録を伸ばせるでしょうか?

6年生の男の子が回してくれていますが,結構な速さです。そんな速さに物おじすることなく,1・2年生も縄の中に入っていきます。怖くては入れない…というお子さんはいません。鍛えられた子供たちです。途中何回か引っ掛かってしまうことはありましたが,みんなで数えながら最後までチャレンジしました。

今日の記録は,78回!!見事記録更新です。次回は更なる記録更新を目指して頑張ろう!

授業の様子

5・6年生は,社会と理科の学習をしていました。

5年生は,情報社会の便利なところと怖いところについて,自分たちで話合いを進めていました。先生がいない時間でも,自分たちで話合いを進めることができるようになってきました。大きな成長ですね。

6年生は,理科の実験をしていました。塩酸で溶けた金属がどのように変化するのかを確かめる実験でした。自分たちで実験の手順を確認し,先生と一緒に実験をしていました。最後まで見ることができなかったのですが,実験はうまくいったでしょうか?

3・4年生は,体育の学習でした。私が行ったときには,全員で長縄に取り組んでいました。縄跳びは,全身運動です。子供たちの体力を向上させるためには,とてもいい運動です。たくさん跳んで,体力を付けてほしいと思います。3・4年生のこれまでの最高記録が,126回のようです。今日は最高記録を更新できたでしょうか?

1・2年生は,国語の学習でした。

1年生は,「子どもをまもるどうぶつたち」で学習したことを生かし,自分が選んだ動物の知恵や生活の様子についてまとめる学習を進めていました。私が行ったときには,二人で相談していました。先生が他の学年を教えているときには,互いが助け合いながら学習を進めています。とてもよい姿ですね。

2年生は,先生と一緒に学習を進めていました。50音表を基にしながら母音と子音について学習を深めていました。子音が同じものを同行に,母音が同じものが同段に配置されていることなどについて,改めて学習していました。

鹿踊 引継ぎに向けて

今日は,鹿踊の練習がありました。鹿踊も6年生から5年生への引継ぎが徐々に行われていきます。今日は,改めて全員で唄の確認を行いました。1・2年生は,これまで歌詞を見ながら歌っていましたが,既に覚えたお子さんもいるようです。

月立小学校に伝わる「早稲谷鹿踊」というすばらしい伝統芸能を,今度は5年生を中心に引き継いでいきます。みんなで力をあわせ,よりよい演舞ができるように頑張ってほしいと思っています。

生活・総合発表会

昨年度は,新型コロナウイルス感染症の流行のため,保護者の皆さんやゲストティーチャーをお招きすることができず,大変残念でした。今年は,感染症の状況も大きく変化が見られなかったので,保護者の皆様,ゲストティーチャーをお招きして実施することができました。

オープニングでは,5・6年生による鹿踊を披露しました。これまでの練習の成果が十分に表れた演舞でした。

1・2年生は,生活科で学習したことをスライドを使いながら,一人一人発表しました。みんな堂々と発表しました。最後はみんなでいもほり音頭を踊りました。アンコールの声が掛かり,担任も交えて楽しく踊りました。

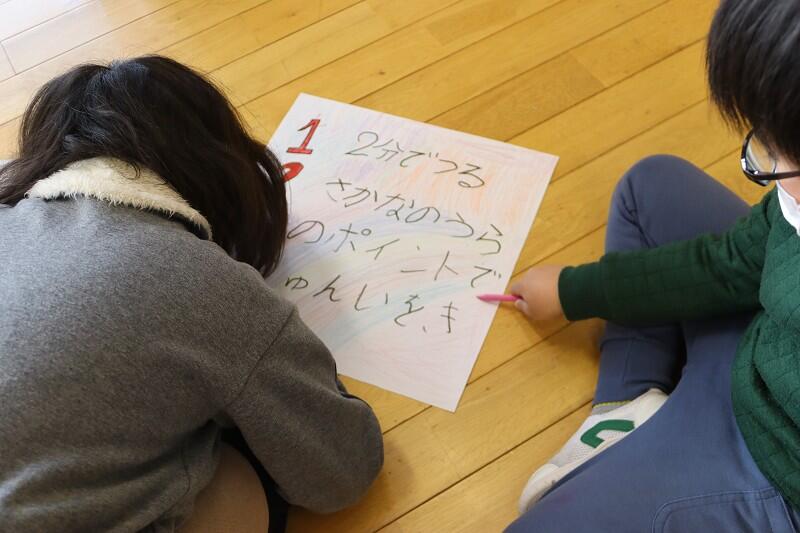

3・4年生は,そばの種まきから収穫,そば打ちについて,繭の成長飼育について発表しました。疑問に思ったことを,さらに調べてスライドにまとめて発表しました。3・4年生のみんなも元気な声で堂々と発表することができました。

5・6年生は,環境問題やバイオマス発電などについて発表しました。1年間の探究活動の成果が,一人一人の表れていました。5・6年生は,将来どうしていけばよいかという未来志向の考え方も発表し,下学年を更にグレードアップした発表となりました。

それぞれの学年の学習の様子が伝わってくるとてもよい発表でした。来年は更にレベルアップした発表になることを期待しています。

また,感謝の会も行いました。これまでの学習で御指導していただいた方々に,手作りの感謝状を渡しました。月立小学校の体験活動になくてはならない皆さんです。今後とも子供たちの成長のためにお力添えいただければと思っています。

新城小学校との交流に行ってきました

最初は緊張気味だったようですが,準備していった月立小学校の紹介を堂々と発表してきたようです。

また,新城小学校の皆さんが準備してくれたゲームを一緒に楽しんできたようです。帰ってきた二人に聞いてみると,とても楽しかったという答えが返ってきました。帰りには,新城小学校の皆さんが書いてくれたメッセージをいただきました。新城小学校の皆さん,ありがとうございました。

あと2ヶ月後には,一緒の教室で学習する友達です。直接交流できたことは,二人にとって,少し安心できたのではないかと思います。

元気いっぱいの子供たち

校長室の窓からのぞいてみると,子供たちが校庭に出て,「ロクモンス」をしているところでした。(「ロクモンス」については,過去の記事で紹介していたと思います)

高学年の子供が中心になって声を掛け,鬼を決めたり,コートを描いたりして,楽しく取り組んでいました。学年関係なくみんなで遊べる…こんなところにも月立小のよさが見られ,ほっこりとした時間でした。

食育学び教室の実施

岩渕先生からは,栄養素のこと,調理員さんの仕事や調理の様子などについてお話しいただきました。食材が運び込まれ,調理し,学校へ配達するまでの様子について,ビデオで見せていただいたことで,とても分かりやすく学習を進めることができました。

給食センターでは,安心安全な給食にするために,野菜は3回洗っていることや調理員さんも2回手を洗っていることなどを紹介していただきました。大変気を遣って作業をしていただいていることに,感謝です。

さて,月立小学校の4月~12月までの残食は,265㎏(雄ライオンの一頭分の重さだそうです)だったそうです。これは,給食総重量の18.3%に当たるそうです。

量を食べられないお子さんや苦手な食べ物があるお子さんもいますが,自分自身の健康づくりのために,しっかりと給食を食べることができるように,今後も指導していきます。

気仙沼中央給食センターでは,Facebookで給食のメニューを紹介しています。よろしければ,そちらも,ぜひ御覧くださいとのことでした。気仙沼中央給食センター

寒い一日でした

業間休みには,校庭に飛び出し,雪だるまづくりや雪合戦をする姿が見られました。本当に子供たちは元気です。

1・2年生は,こだま農園の坂で,そり遊びを楽しんでいました。「キャッキャキャッキャ」と楽しそうな声が校長室まで響いてきました。学校に戻ってきた子供たちの頬は,真っ赤かでした。とても楽しい時間を過ごしたようです。

たてわり掃除

今日はたてわり掃除の日でした。全校児童がそれぞれの場所に分かれ,たてわりごとに掃除をしています。たてわり掃除が始まった頃には,6年生が1年生にほうきの使い方やモップの使い方を教えている姿が見られましたが,1年生も今では自力で行えるようになってきました。成長している姿が見られ,頼もしいです。人数が少なく,広い校舎を掃除するのには苦労を掛けていますが,一生懸命取り組む子供たちのおかげで,校舎はいつもきれいです。これから先もきれいな校舎であり続けるために,日々の掃除を頑張ってほしいと思います。

子供は風の子

今日は,業間に縄跳び運動に取り組みました。体力づくりの一環として,毎週火曜日と金曜日の業間に取り組んでいます。今日は一段と寒い体育館でしたが,その寒さを吹き飛ばす勢いで,白い息を吐きながら縄跳びに取り組みました。低学年の子供たちもリズミカルに跳べるようになり,成長が感じられます。

残った時間も身体を動かしたいと思った子供たちは,校庭に飛び出してサッカーに興じていました。子供たちは,元気いっぱい「風の子」ですね。

そば打ち体験

3・4年生が,そば打ち体験を行いました。旧月立小学校の校舎を使い,吉田さん,田村さんから教えていただきながらの学習でした。

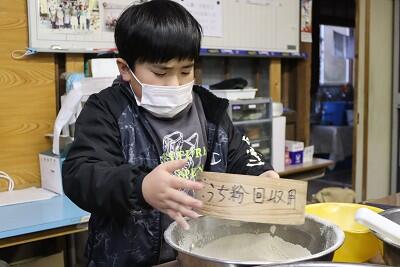

そば粉は,こだま農園で収穫したものを,製粉していただきました。自分たちが栽培したそば粉を使ったので,子供たちも気合い十分でした。そばの粉をはかりで量り,こね鉢に入れて,水をまんべんなく行き渡らせながら練っていきました。

…と私は仕事の関係で,ここまでしか,子供たちの様子を見ることができませんでしたが,四苦八苦しながらも,何とかそばを完成させることができたということでした。できあがったそばは,おいしくいただき,子供たちも満足だったようです。

まゆ細工体験

毎年御世話になっている講師の先生から教えていただきながら,熱心に取り組みました。昨年度は,お正月飾りをつくりましたが,今年は干支であるウサギをつくりました。中には,タブレットを使い,活動の様子をまとめながら学習に取り組んでいるお子さんも。できあがったウサギは,それぞれ個性的な表情をしている作品となりました。

下の写真は,講師の先生からいただいた物です。校長室に飾らせていただきます。

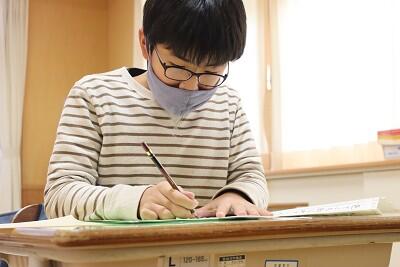

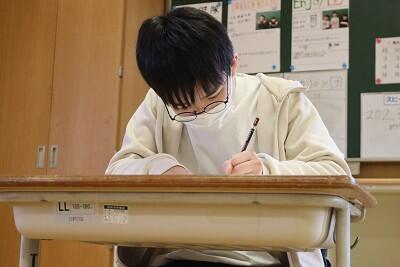

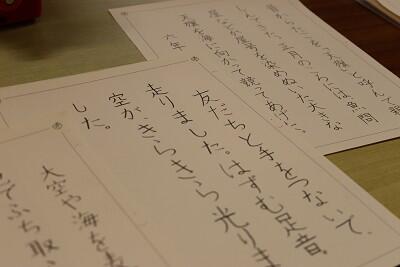

席書大会

1・2年生は45分間,3年生以上は90分間,硬筆か毛筆かを自分で選んで取り組みました。教室を回ってみると,張り詰めた空気の中,手本をしっかりと見ながら,一画一画慎重に,鉛筆や筆を走らせていました。また,学年の枠を外して教室に入れていたので,いつもと違った雰囲気の中での学習になっていました。子供たちにとっては,違った学年の友達の学習の様子を感じることができ,刺激があったのではないかと思います。これまでの練習の成果があらわれ,12月に練習を始めた頃に比べて数段上手になっていました。

書きぞめでは,心を落ち着け,丁寧に書く習慣が身に付きます。また,古くから日本に伝わるよき文化でもあります。これからも,書きぞめのよさを体験させていきたいと思っています。

書きぞめ特別練習

希望する児童が「硬筆」と「毛筆」に分かれて,1時間ほどの練習を行いました。今日で3回目の練習となりましたが,書き慣れてきたせいか,始めの頃よりも上手に書けるようになってきました。ピンと張り詰めた空気の中で,文字に向き合う子どもたちの姿はとてもいいものです。

明日は,席書大会です。これまでの練習の成果を十分に発揮してほしいと思います。

私たち教員も学んでいます その2

1・2年生と5・6年生は算数の授業を,3・4年生は国語の授業を見ていただき,御指導をいただきました。定期的に訪問していただいているので,子供たちの成長の様子もよく分かっていただいております。「月立小学校の児童は,学習に向かう姿勢(態度)がすばらしい」というお褒めの言葉もいただきました。児童一人一人の成長も見取っていただき,励ましの言葉もいただきました。校長としては,鼻高々(…といっても,直接指導していただいている先生方と素直に頑張っている子供たちのおかげです)です。

3月に最終の訪問がありますが,その際は更に成長した姿を御覧いただけるよう頑張っていきたいと思います。

笑う門には福来たる

「ほけんのひろば」では,養護教諭が,子供たちの健康な生活を願い,保健指導を行っています。季節や時期を考慮し,子供たちが興味をもてるようなコーナーになるよう工夫しています。今年のスタートは「笑う門には福来たる」でした。笑うことで「免疫力アップ」「ストレス解消」になるということは,私も理解していましたが,「筋力アップ」「記憶力アップ」にもつながるということに,私もびっくりしました。理由は,ぜひお子さんに聞いてみてください。

また,実際に体験して楽しむ「福笑いコーナー」も設置してありました。昨日は子供たちが群がって楽しんでいる様子も見られました。

月立小学校の全員が笑顔で生活できる1年になればいいなぁと思います。

私たち教員も学んでいます

今日は,教員6年目の先生が行う「5年経験者研修」の一環として,O先生が授業を行い,みんなで参観して研修をしました。

今日の大きなねらいは,タブレットを授業の中で効果的に生かすにはどうしたらよいかという視点で,授業が行われました。

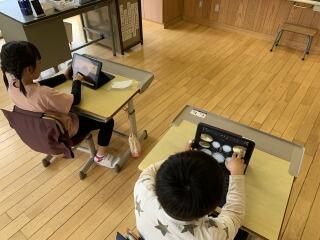

児童はインターネットを利用している世代,情報を得る手段としてのメディアの活用状況などのグラフから,その傾向を読み取り,考察したことをタブレットを活用しながらプレゼンにまとめ,お互いに発表していました。児童はタブレット使いにも慣れ,文字入力もスムーズに行っていました。少し前では考えられなかったような授業が,学校では展開されています。

これからの時代を生き抜いていく子供たちにとって,コンピュータやタブレットを使いながら効果的に学習を進めていくことは,必須の能力になっています。使い方によっては,「陰の部分(マイナスの部分)」も心配されるところですが,「光の部分(プラスの部分)」を十分に生かせるように指導していきたいと思っています。

学校 スタート!

私からは,うさぎ年の話をしました。うさぎ年は,うさぎが高く飛び跳ねるがごとく,飛躍する年と言われています。新しいことに挑戦し,大きく飛躍してほしいということを話しました。十二支についても話をしましたが,子供たちは意外と十二支を知って(もう少し分からない子が多いかな…とおもっていました)いました。日本の伝統として,今のうちから慣れ親しんでいることは,とてもいことだと思いました。

また,残された2学期の期間に頑張ってほしいことも伝えました。

① 自分の思ったことや考えたことをしっかり発表する

② 先生や友達の話をよく聴く

③ 張りのある声で発表する

子供たちが成長していくために,上記の三つの力の向上が欠かせません。そのためには,子供たち自身にも意識させ取り組ませていく必要があると思っています。一回りも二回りも成長し,次の学年へ進級してほしいと思っています。

保護者の皆様,地域の皆様にも,これまでと変わらぬお力添え,どうぞよろしくお願いいたします。

本年もよろしくお願いいたします

学校は,子供たちよりも一足先に本日スタートしました。何人かの先生方が出勤し,冬休み明けの授業や行事の準備を行っていました。子供たちが元気にやってくる姿を思い浮かべながら,先生方一人一人頑張っていました。

1月11日(火)には,子供たちも登校します。令和4年度,残された期間は,1~5年生が52日間,6年生が49日間となります。子供たちが元気に,そして満足感をもって学校生活を送ることができるよう,教職員,力を併せて頑張っていきたいと思っています。保護者の皆様にも,これまでと同様,御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

仕事納め

子供たちのいなくなった廊下や教室は,何となく寂しげでした。きれいに掃除され,子供たちの靴が入っていない下足箱も,寂しげです。やはり学校には,子供たちの元気な声や姿が一番しっくりきます。

冬休みはもうしばらく続きます。早く子供たちの元気な声が戻ってきてほしいなぁと思いながら,校舎を一回りしてきました。

御世話になりました

コロナ禍の中で,制限された教育活動でしたが,保護者の皆様,地域の皆様の御理解と御協力があり,令和4年を終えることができます。

まだまだ成長途中の子供たちです。令和5年も,子供たちの成長のために教職員一丸となって指導に当たってまいります。

令和5年もこれまでと変わらぬ御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。

皆様,よいお年をお迎えください。

蕎麦の実を粉にしました

収穫した蕎麦の実を,摺り機を通してきめの細かい蕎麦粉にしていただきました。昔は石臼を使って,時間を掛けながら製粉したと思いますが,機械化でずいぶん楽になっていると感じられました。ちなみに,子供たちは「石臼」のことはよく分かっていませんでした。ちょっと寂しさを感じました。

摺り機を通してできた蕎麦粉には,まだ殻が付いているので,今度はふるいを使っての最終的な作業をしました。この作業は,子供たち一人一人が体験しました。ふるいの使い方にもこつが必要で, 失敗すると殻も入ってしまい,やり直しになってしまいます。子供たちは慎重に作業を行っていました。

最後に,講師の吉田さんに「そばがき」を作っていただきました。少しねっとりとした舌触りで,私はおいしくいただきました…が,子供たちは,少ししか食べることができませんでした。「そばがき」は大人の味なようです。

年が明けたら蕎麦打ち体験をするそうです。またまた楽しみです。

調理実習

5年生は,鍋でご飯を炊くことと味噌汁づくり,6年生はジャガイモを使った料理,ジャーマンポテトを作りました。

包丁の使い方がうまく,家庭でも調理をしているなと思える児童もいれば,おっかなびっくりの児童もいました。うまく使える児童が教えながら調理を進めている様子を見ると,子供たち同士の学び合いがしっかりできているなぁと感じました。

できあがったご飯,味噌汁,ジャーマンポテトは,私もごちそうになりました。上手にできていました。時間が経つと忘れてしまうので,ぜひ御家庭でも作らせてみてはいかがでしょうか?

来年は,志津川の家で野外活動を行います。5年生には,今日の学習を生かしてほしいと思います。

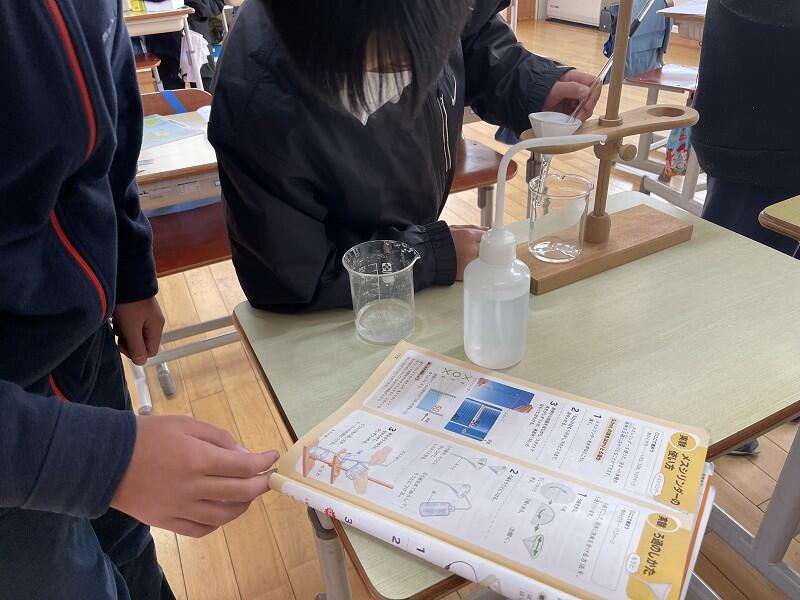

理科の実験

3年生以上になると,様々な理科の実験を行います。教科書には,実験の仕方や手順が,絵や文章で示してあります。ともすると,子供たちは文章をよく読まず,絵だけ見て,何となくの雰囲気で実験をしてしまいがちです。しかし,文章にはとても大切な,注意すべき点が記載してあります。

今日の実験にも「ろうと」の先をビーカーのどこに当てるか,ガラス棒をどのように使うかなどが記述してあるのですが,子供たちはその部分を読み落としてしまい,違った方法になっていました。そこに気付いた担任の先生は,すぐには教えず,

「あれっ,ちょっと教科書とは違ってない?」

「教科書には,なんて書いてある?」

など,子供たちが教科書の記述に目を向けられるような声掛けをしていました。子供たちも教科書にしっかりと目をやりながら,自分たちがやっているやり方と比較しながら,正しい実験について考えていました。

理科の実験に限らず,教科書には大切なことが書いてあります。読解力は必要ですが,「大切なことは,教科書に書いてある」という意識で,教科書を最大限活用することも大切です。今日のような指導の繰り返しから,子供たちはしっかりと教科書を活用していく姿勢を獲得していくのではないかと思いながら,授業を見てきました。

体力づくりに励んでいます

また,体育の時間を中心に取り組んでいる長縄ですが,各学級記録を伸ばしてきています。更に高みを目指して頑張ってほしいと思います。

子供は風の子

子供たちは,元気に外に飛び出し,雪合戦や雪だるまづくりに興じていました。「子供は風の子」と言いますが,まさにその言葉のとおりの子供たちの様子でした。もう少し積もっていると,もっと面白いのでしょうが…大人はできるだけ雪が降らないことを祈っていますが,子供たちは降り積もるのを望んでいるでしょうね。

今日は,全学年で今年度2回目の標準学力検査を行いました。1回目は4月に実施(2年生から6年生まで)しましたが,その結果を受けて,私たちは「分かる授業づくり」「子供が主体的に学ぶ授業づくり」に努めてきました。今回の検査は,子供たちの学力向上はもちろんですが,教員である私たち自身の教え方を振り返る機会でもあります。

今回の結果が出るのは来月になりますが,これからも引き続き「分かる授業づくり」「子供が主体的に学ぶ授業づくり」を目指していきたいと考えています。

掃除の見直し

これまでの昼休みは,子供たちにとって少し忙しさがありました。例えば,昼掃除が終わってから図書の貸出があったため,ゆっくり本を選ぶことができませんでした。また,ALTのステファニーがきても,昼掃除後だと,ゆっくりと話したり遊んだりする時間がありませんでした。

そこで,昼休みの時間を確保し,児童の活動を保障したいと考え,昼掃除の回数を減らすことといたしました。

子供たちは普段からきれいに校舎を使っているため,掃除の回数を減らしても大きな問題はありません。また,3回の掃除に対し,これまで以上に丁寧に取り組んでくれています。

子供たちがよりよく生活できるようにするため,様々なことに取り組んでいきたいと思っています。

掃除の前後には,委員会からの放送があります

繭の糸取りをしました

繭を70度ぐらいのお湯で温めてから,糸を何本かまとめ,糸取り器を回しながら糸を紡いでいきます。糸を切らないように,慎重さが求められる作業でした。

4年生は昨年度も体験しているので,コツが分かっているようでした。3年生は初めての体験で,喜々として取り組んでいました。

八瀬の地域でも,かつては養蚕が盛んに行われていたようですが,産業の変化により今は全く行われていないとのことです。体験で終わらず,八瀬の産業の変化等にも課題意識を広げてほしいなと思っています。

楽しみです

今週の水曜日の業間に,3年生から6年生までのお兄さん,お姉さんたちを招待して行うようです。4人の子供たち張り切っていました。

「どんなゲームコーナーにしようか」「来てくれた人に分かりやすくするためには」…低学年からのこのような取組が,月立子どもフェスティバルにつながっていきます。

さあ,4人の力を結集して,当日はうまく運営できるでしょうか??当日の様子は,またホームページで紹介します。お楽しみに!

学習参観,学級懇談 ありがとうございました

子供たちの様子はいかがだったでしょうか?4月に比べ,一回りも二回りも成長していると思います。御家庭だけ,学校だけでは子供たちは成長しないと思っています。家庭と学校が連携を図りながら子供たちと関わることで,健やかに成長するのだと思っています。

月立小学校は,保護者と教員が,お互いに顔の見える関係にあると思います。子供たちの成長のために,これからもたくさんお話ができればと思っています。気になることなどありましたら,いつでも学校に連絡をいただければと思います。お待ちしております。

子供たちの様子

1・2年生は,生活科の学習をしていました。二つに分かれて,何やら作っています。どうやらゲーム大会をするようで,ボーリングと釣りの準備をしていました。ボーリングのピンや魚には,600点や400点,50点の点数が…リハーサルをしてみると,合計点数を出すのに苦労していました。

点数が高いのは嬉しいけれど,合計点数を出すのに時間が掛かってしまうと,ゲームの運営そのものに影響が出てしまいます。担任の先生は,その当たりを子供たちに気付かせるために,「足し算大変だね~」といった声掛けをしていました。さて本番ではどうなっているでしょうか?

3・4年生は,算数の学習でした。

3年生は,分数の学習です。足し算と引き算をしていましたが,みんなしっかり解答できていました。

分数の学習で「8分の1の5つ分」といった「いくつ分」という考え方を使います。「いくつ分」という考え方は,小数でも分数でも,長さの学習でも使う大切な考え方です。しっかりと身に付けてほしいと思います。

5・6年生は,保健の学習でした。

ところが,みんな新聞紙を破っています。どうやら,授業の前のウォーミングアップとして,指先の巧緻性を高める運動に取り組ませているようでした。「新聞紙を手で切りながら,できるだけ細く長くつなげる」というのが条件になっているようですが,子供たちは苦戦していました。

「手は第二の脳である」と言われ,手指を動かすことは脳の発達にも大きく影響するとされています。こういった取組も大切かもしれません。ぜひ御家庭でもいかがでしょうか。

この活動だけで終わったわけではなく,その後の保健の学習にも一生懸命取り組んでいたことも付け加えておきます。

今日は,おおぞら号の来校日でもありました。この日を子供たちは楽しみにしています。

おおぞら号に入り「今回は怖い話にしよう」「この本,面白そう」と言いながら,楽しそうに本を探していました。また来月の来校を楽しみにしています。

消防署の見学

私たちの安全を守ってくれている施設の見学に,子供たちは興味津々でした。はしご車にも乗せていただき,大変貴重な時間を過ごすことができました。

本物に触れさせる

仙台から池田さん,渡邊さんをお招きして,フルートとピアノによる45分間のミニコンサートとなりました。聞き慣れている「エリーゼのために」やみんなが知っている「トトロ」「きよしこの夜」などを演奏していただき,心洗われるような時間になりました。また,曲の合間には,フルートは,木でできているものが中心でしたが,今は金や銀でできているものがあることや,ピアノの正式名称が「クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ」であることなども教えていただき,子供たちにとっては音楽の知識も高めることができる時間でした。

あっという間の45分間で,私はもう少し聴きたかったなぁと感じました。子供たちにとっても有意義な時間だったと思います。ぜひ御家庭で感想など聞いていただければと思います。

授業の様子

1年生は5校時限だったので,既に下校していました。2年生は掛け算九九の学習をしていました。2年生で身に付けさせたい学習内容の中でも,大変重要な掛け算九九です。しっかり覚えられるように頑張ってほしいと思います。

3・4年生は,算数の学習でした。3年生は,ドリルを使って復習をしていました。小数や単位の換算などの問題でしたが,みんな一生懸命頑張っていました。単位の換算は,1㎞=1000m,1L=10dLなどを基にしながら考える必要があります。基本的なことを大切に頑張ってほしいと思います。

4年生は,タブレットドリルで学習していました。コンピュータが採点までしてくれるので,達成状況が自分でも把握できます。分かったところ,分かっていないところを明確にしながら学習を進めてほしいと思います。

5・6年生は,道徳の時間でした。今日のテーマは「ボランティア」についてでした。自分で考えをまとめた後,机を半円に変えて,みんなの顔が見えるようにして討論していました。4月に比べ,自分の考えをしっかり発表できるようになってきています。友達と意見を交流し,自分の考えを深めてほしいと思います。

11月28日(月)~30日(水)まで,出張のため不在となります。次の更新は12月1日になります。楽しみにしていただいている皆さん,申し訳ありません…

校長からの問題

先日は,私も楽しみにしていた「月立子どもフェスティバル」も出張のため参加することができませんでした。帰ってから子供たちに聴いてみると,一様に

「楽しかった!」

の答えが返ってきました。御参加いただきました皆様,大変ありがとうございました。

さて,今日は,子供たちに校長から出題している様々な問題を紹介します。

子供たちに対し「考えるって楽しい!」「少し頑張れば分かる!」といった気持ちをもたせることはできないかと考え,校長からの問題のコーナーをつくってみました。

通常の計算問題や漢字の読み書きではなく,どちらかというとクイズに近いような問題です。これまで「紙を折って切った形」「数字クロスワード」「迷路」などの問題を出してきました。今日は「平仮名の並び替え」を出しました。答えが分かったら,校長室に解答用紙を持ってきます。私にとっては,子供たちと触れ合える貴重な時間でもあります。不定期になると思いますが,子供たちに様々な問題を出していきたいと思っています。

保護者の皆様も学校にお越しの際は,ぜひ挑戦してみてください。分かったら校長まで!

やまびこ杯争奪少年フットサル大会

大島小学校,小泉小学校,月立小学校の三校の子供たちは,一生懸命プレーしました。子供たちの一生懸命な姿に,私自身,とても感動しました。残念ながら三連覇はなりませんでしたが,これまでの練習,大会本番での頑張りは,何事にも代えがたい貴重な経験だったのではないかと思います。

来賓席で,校長先生方と話をしていたとき,昨年度の大会で負けたのが悔しくて,サッカースポーツ少年団に入団したお子さんがいるという話を伺いました。この大会が,子供にやる気を与えるきっかけになったとのことでした。私たち大人の役割として,いかに子供たちにやる気を起こさせるかが大切だと思っています。今回の大会をきっかけに,子供たちのやる気に火をともすことができていればいいなあと思っています。

朝早くから御協力いただきました保護者の皆様,大変ありがとうございました。月立小学校の保護者の皆様のパワーを再確認いたしました。今後とも御協力よろしくお願いいたします。

サッカー教室

それぞれの学年の子供たちに合わせて,様々な練習をしていただきました。みんな一生懸命頑張っていました。何となくボールさばきが上手になった子供たちでした。

軽トラ市で焼きいも販売

今年も1・2年生4名の子供たちが,販売をしました。オープニングでは,いもほり音頭を可愛く踊り,場を和ませてくれました。

販売では,お客さんへの挨拶,お金のやりとりなどをスムーズに行うことができました。約1時間ほどで準備していた焼きいもと生いもが売り切れました。売り切った子供たちは,疲れ切った様子でした。

御協力いただきました吉田さん,西城さん,保護者の皆様,大変ありがとうございました。改めて月立小学校が多くの人たちに支えられていることを実感した日となりました。

大忙しの一日

1・2年生は,12日の軽トラ市に向けて,サツマイモを洗う作業に取り組みました。今年は大豊作だったため,洗うサツマイモの数も多かたたのですが,みんなで力を合わせて頑張りました。保護者の皆様にもお手伝いいただきました。大変ありがとうございました。

明日は,焼きの作業となります。子供たちではできないため,吉田さんを中心に,保護者の皆様にもまたお手伝いいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

3・4年生,5・6年生は,ベガルタ仙台から来てただき,サッカー教室を行いました。

今年の月立小学校のテーマとして「本物にふれる」を掲げています。今回は,スポーツの本物に触れる機会を設定しました。私は出張があり,多くの時間見ることはできませんでしたが,とてもいい時間を過ごしたようです。3年生のある女の子は,

「サッカーが好きになったかも…」

ということを私に話してくれました。子供たちにとってとてもよい機会だったと思います。

また「本物にふれさせる機会」を設定していきたいと思います。

花壇の苗植え作業

以前も書きましたが,本校の子供たちは本当に働き者です。このような作業の時にさぼっている子供は誰もいません。今回の苗植え作業にもみんな一生懸命取り組んだとのことです。

気仙沼一,いや宮城県一の働き者の子供たちではないかと自負しています。

新城小学校と交流

今日は,1年生が新城小学校との交流会に出掛けました。

残念ながら私はいけなかったのですが,みんなで一緒に遊具で遊んだり,木の実を拾ったりと,とても楽しい時間を過ごせたようです。

帰ってきた二人に聞いてみると

「楽しかった!」

「友達ができた!」

とのことでした。

とてもいい経験をしてきたようです。

こだまステージ発表会 御声援ありがとうございました

子供たちの発表,いかがだったでしょうか?

2学期スタートともに始まった各学級の練習ですが,その成果が十分に発揮されたのではないかと思っています。今日の発表の様子から,よかったところ,次頑張ってほしいところなどを御家族で話題としてしていただければ幸いです。子供たちをたくさん褒めてあげてください。

皆さんたくさん写真を撮られたことと思いますので,本日は御礼の挨拶のみとさせていただきます。大変ありがとうございました。

今後とも学校への御支援御協力,子供たちへの励ましをよろしくお願いいたします。

学校の様子

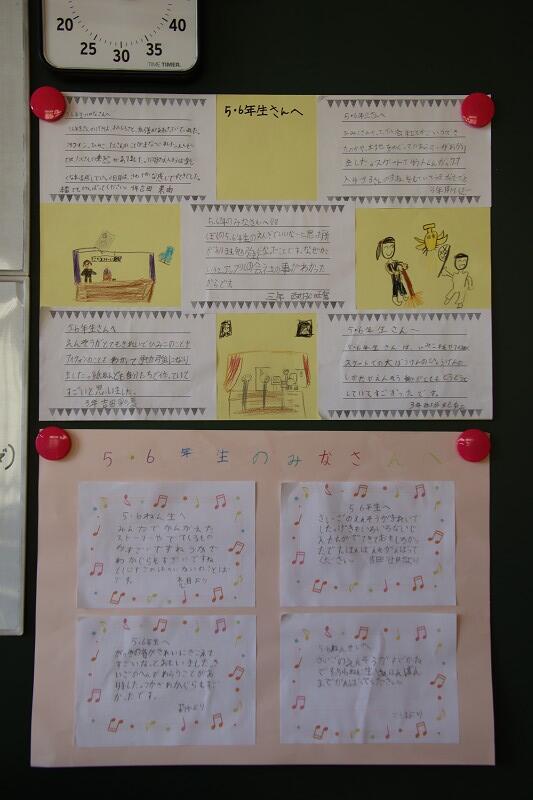

各教室には,「こだまステージ発表会」に向けて子供たちが交わしたメッセージが掲示してありました。お互いのことを認め合い,頑張りを期待し合うメッセージに,とても気持ちが揺さぶられました。小さな学校ならではの結び付きですね。

校舎の中と外を回ってみました。ここ数日で,校庭の桜の木の葉や遠くに見える山の木も色が変わってきました。朝晩の冷え込みが厳しいので,体調管理に気を付けてほしいと思います。

そんな中ですが,玄関にあるベコニアなどの花は,まだまだきれいに咲き誇っています。用務員さんの手入れのおかげで,気持ちよく学校に登校することができます。

3・4年生 蕎麦刈り

畑いっぱいに実った蕎麦を,ハサミや鎌を使いながら収穫しました。刈り取った蕎麦は,わらを使って束ねました。わらを使って束ねるのが初めての経験で,とても苦労していました。

暑い中でしたが,子供たちは一生懸命作業に当たりました。今度は脱穀が待っています。また頑張ってください。

田村さん,吉田さん,そしてこだま隊の皆さん,大変ありがとうございました。

ふるさとに誇りをもち

夢と希望に満ちた

心豊かでたくましい 児童の育成

【き】 気持ちよくはたらく子

【だ】 だれにでもやさしい子

【て】 ていねいに学ぶ子

月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。

気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf

気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf